Schliesche weiß wovon er spricht. Um die Jahrtausendwende war Napster der Inbegriff der illegalen Downloadszene. Später wurde er legal – und lernte die Regeln der Marktwirtschaft kennen: 2011 schluckte der internationale Musikkonzern Rhapsody den Dienst.

Branchenkenner Tschmuck ist überzeugt, dass die Kleinen ihr Heil bald nur noch in den Armen der Branchengrößen finden oder untergehen werden. „Binnen der nächsten zwei Jahre wird die Zahl der Musikstreamingdienste in Deutschland deutlich in den einstelligen Bereich fallen“, glaubt er. Wann Schluss ist mit der Schrumpfkur, vermag auch der Branchenkenner nicht zu sagen. Das hängt entscheidend davon ab, wie die Dienste in Zukunft ihr Geld machen.

2. Wann verdienen die Dienste endlich Geld?

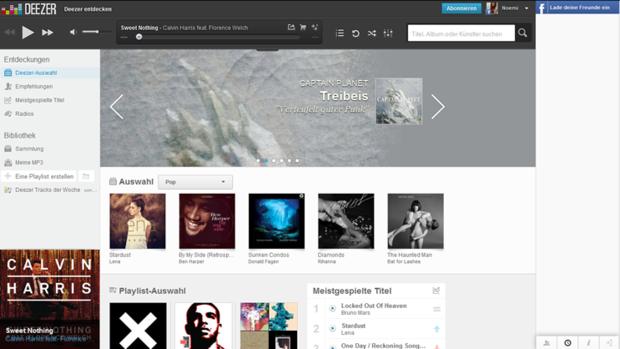

Egal ob Spotify, Deezer oder Napster: Gewinn wirft keiner von ihnen ab. Streamingdienste sind bislang ein Zuschussgeschäfte. Nicht nur Expansionen in neue Märkte kosten. Werbung und Weiterentwicklung der Plattformen verschlingen viel Geld – und für die eigentlichen Inhalte werden gewaltige Summen an Lizenzgebühren fällig. Einen zweistelligen Millionenbetrag muss man für den Katalog eines Majors schon auf den Tisch legen, heißt es in der Branche.„Die Markteintrittshürden und die Kosten, um dabei bleiben zu können, sind immens“, sagt Tschmuck. „Allein ist das kaum zu stemmen.“

Download vs. Streaming

In welchen Ländern wird besonders viel gestreamt - und wo besonders viel heruntergeladen? Einige Daten zum Verhältnis von Einnahmen aus dem Musikstreaming zu Einnahmen aus klassischen Downloadverkäufen in ausgewählten Ländern.

Quelle: IFPI

Stand: 2014

Kanada gehört zum "Download-Lager". Hier machen Einnahmen aus Downloads 83 Prozent der Einnahmen aus der digitalen Musikvermarktung aus. Nur 8 Prozent der Einnahmen kamen aus Gebühren für Musikstreaming.

Auch die Australier sind Fans des Herunterladens von Musik auf ihre Computer und Handys. 82 Prozent der Einnahmen aus der digitalen Vermarktung von Musik kamen hier aus dem Geschäft mit dem Kauf per Download. 12 Prozent der Einnahmen hingegen stammen aus dem Streaming-Bereich.

Auch die Deutschen besitzen ihre Musik gerne permanent (70 Prozent der Einnahmen aus der digitalen Vermarktung von Musik stammen hier aus dem Geschäft mit Downloads). Aber: Immerhin 24 Prozent der Einnahmen aus dem Geschäft mit der digitalen Musikvermarktung stammen hier schon von Streaming-Plattformen.

Die Einwohner der USA stehen dem Streaming wohl mehrheitlich skeptisch gegenüber (hieraus stammen nur 14 Prozent der Einnahmen aus der digitalen Musikvermarktung), aber auch Downloads von einzelnen Titeln und Alben generieren nur 55 Prozent der Einnahmen aus dem Geschäft mit der digitalen Musikvermarktung.

In Finnland hingegen können Streaming-Dienste 75 Prozent der Einnahmen (digitale Vermarktung) mit Musik für sich verbuchen. Nur noch 11 Prozent der Einnahmen stammen aus dem Geschäft mit Downloads.

Auch die Norweger müssen ihre Musik nicht zwingend dauerhaft besitzen (aus dem Downloadgeschäft stammen 12 Prozent der Einnahmen aus der digitalen Musikvermarktung). 88 Prozent der Einnahmen aus der norwegischen digitalen Vermarktung von Musik kommen von Streaming-Diensten.

91 Prozent der Einnahmen aus dem Geschäft mit der digitalen Vermarktung von Musik stammen in Südkorea von Streaming-Diensten. Der Download macht gerade einmal 5 Prozent der Einnahmen aus.

Genau wie in Schweden. Hier kommen ebenfalls nur 5 Prozent der Einnahmen aus der digitalen Musikvermarktung aus Downloads. 92 Prozent der Einnahmen generieren sich aus der Nutzung von Musikstreaming-Diensten.

Um Geld zu machen, setzten die meisten Anbieter auf ein Abomodell. Für zehn Euro im Monat legen die Dienste ihren Kunden das gesamte Portfolio zu Füßen. Um Reichweite aufzubauen, erlauben manche Dienste werbefinanziertes Gratishören. So sind 45 der 60 Millionen Spotify-Kunden eigentlich Gratisnutzer. Das Problem: Rentabel ist das Geschäft mit der Werbung nicht. Für die Anbieter bleibt nur die Hoffnung, dass möglichst viele Hörer ins Premium-Lager wechseln.

Bis die Gewinne sprudeln, sammelt Spotify mit neuen Finanzierungsrunden Millionenbeträge bei Risikokapitalgebern ein. Auch über einen Börsengang wird immer wieder spekuliert. Die Musikindustrie selbst stärkt dem Branchenprimus den Rücken: Wie auch bei Wettbewerbern wie Deezer und Rdio sind Majorlabels an Spotify beteiligt. Napster wird vom größeren Mutterkonzern Rhapsody mitgetragen.

Im Vorteil sind die Streaminganbieter der großen IT-Konzerne. „Google, Apple und Amazon ist erstmal egal, ob die Streamingdienste profitabel sind“, sagt Tschmuck. „Die wollen vor allem ihr Kerngeschäft stärken.“ Während Google von Traffic und Daten profitiert, wird Apple Beats in sein eigenes Ökosystem einbinden und so die Nutzer bei der Stange halten. Ohne allzu großen wirtschaftlichen Druck können die Dienste in der Nische wachsen, sind aber auch auf das Wohlwollen der Konzerne angewiesen.

3. Wo bleibt das Alleinstellungsmerkmal?

Selbst wer die erste Auslese übersteht, hat mittelfristig ein Problem. Obwohl die Anbieter es vehement bestreiten: Bislang sind die Streamingdienste ziemlich austauschbar. 30 bis 40 Millionen Titel haben die meisten im Angebot. Mehr oder weniger ein Standardrepertoire, mit wenigen Ausnahmen. Die Klangqualität ist auf einem ähnlichen Niveau.

„Über die bloße Anzahl der Titel werden sich die Anbieter in Zukunft kaum differenzieren können“, sagt Industrieverbands-Chef Drücke. Es braucht ein Alleinstellungsmerkmal. Etwas, das die Dienste von den Konkurrenten abhebt.

Das wirkt umso schwerer, weil sich die Streamingdienste nicht nur untereinander Konkurrenz machen. CD, Musikdownloads und selbst Vinyl machen nach wie vor den größten Anteile am Umsatz der Musikindustrie in Deutschland aus. „Viele deutsche Musikhörer sind ihrer physischen Welt derzeit durchaus zufrieden“, sagt Drücke. Im Vergleich zu Schweden, wo Streamingdienste bereits den Löwenanteil am Musikgeschäft ausmachen, ist Deutschland eine Nation von CD-Verrückten und Vinyl-Verliebten. Wollen die Streamingdienste sie als Nutzer, müssen sie sich etwas einfallen lassen.

„Die Dienste müssen emotionaler und persönlicher werden“, glaubt Tschmuck. „Als anonyme Technikplattform kann es für sie nicht weitergehen.“ Erste Ansätze sind bereits gemacht. Anbindungen an die Sozialen Netzwerke haben längst die meisten, vorgefertigte Playlisten und computergenerierte Empfehlungen auch. Immer mehr Anbieter wollen aber weg von den maschinell gefertigten Vorschlägen, hin zu Hörtipps von echten Musikredakteuren. Apple geht bei dem Versuch, seinen Diensten einen individuellen Anstrich zu geben, noch einen Schritt weiter – und wertet seinen Beats-Vorgänger iTunes Radio mittlerweile mit hochkarätigen BBC-Moderatoren auf.