Mehr Autonomie für Schulen und Hochschulen. Dieser Ruf steht ganz oben auf der Agenda, die Bildungsökonomen in der OECD und anderswo der Bildungspolitik seit Jahren vorsetzen. Ganz konkret mehren sich, wie jüngst in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Forderungen, Schulleitern die Möglichkeit zu geben, „Versager“ unter den Lehrern loszuwerden. Was in der Kritik steht, ist also der Beamtenstatus der meisten Lehrer.

"Das deutsche Beamtenrecht kennt keinen Trottelparagraphen“ klagt da Hans-Peter Füssel, der an der Berliner Humboldt-Uni einen Lehrstuhl für Steuerungsprobleme in modernen Bildungssystemen innehat. Und da der Herr Ökonom ist, schiebt er auch noch das ökonomischste aller Totschlagargumente nach: "Das können wir uns nicht leisten bei einem so wichtigen Feld wie Schule."

Nun gibt es auch keinen Paragrafen gegen verbeamtete Trottel auf Ökonomen-Lehrstuhlen – obwohl deren Versagen nicht erst seit Ausbruch der Finanzkrise oft mindestens ebenso offenkundig ist wie das von unfähigen Lehrern – und sie vermutlich keinen geringeren gesellschaftlichen und erst recht wirtschaftlichen Schaden anrichten. Dennoch hat bisher noch niemand gefordert, dass man Ökonomen, deren Modelle versagt haben, geordnet "hinaus- und wieder Hineinbegleiten in eine andere Verwendung" sollte. Sonst würde so mancher VWL-Lehrstuhl frei werden.

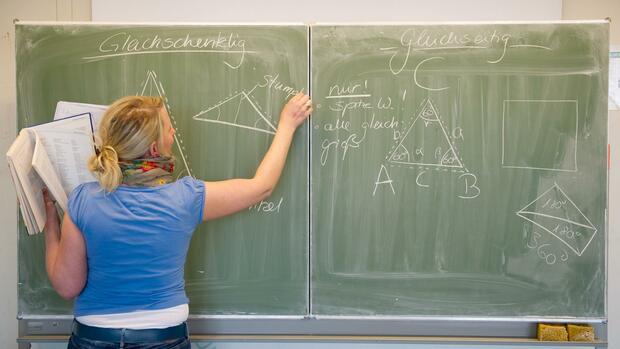

Jeder Mensch, der einmal eine Schule besucht hat, wird sich erinnern an die armen Menschen, die meist ohne jeden genau benennbaren Grund keine Autorität besaßen und dafür von Schülern erbarmungslos fertig gemacht wurden. Jeder wird sich auch an Lehrer erinnern, die ihre Pflichten allzu leicht nahmen und lieber mit den Schülern über Fußball palaverten als ihnen die Verwendung des Gerundivum im lateinischen Satzgefüge beizubringen. Natürlich sind solche Existenzen weder für sich selbst, noch für ihre Schüler ein Grund zur Freude.

Aber es ist vermessen, zu glauben, dass man solche allzu menschlichen Missstände, die so alt sind wie die Schule selbst, durch eine schärfere Kontrolle und erleichterte Kündigung, durch Management also, beseitigen kann. Schließlich ist doch die entscheidende Frage: Wer beurteilt die Fähigkeiten der Lehrer und darf sie bei Missfallen rausschmeißen? Will man Schulleiter zu Quasi-Geschäftsführern mit Personalhoheit machen? Oder sollen die Eltern über das Schicksal der Lehrer ihrer Kinder abstimmen? Oder am besten gleich eine Expertenkommission von Bildungsökonomen? Jede dieser abwegigen Alternativen würde verheerende Anreize schaffen. Das zeigt letztlich vor allem eines: Lehrer sind keine Dienstleister und Schulen keine Ausbildungsunternehmen.

Der Beamtenstatus, also die weitgehende Sicherheit vor einer schnellen Kündigung als Gegenleistung des Staates für eine besondere Verantwortung der Lehrer, hat sich in Deutschland bewährt. Er ist nämlich auch ein Schutz der Lehrer vor Interessen. Wer Noten vergibt, die über die Zukunft junger Menschen entscheiden, sollte diese ohne Furcht vor persönlichen Konsequenzen vergeben können.

Autonome Schulleiter, getragen vom Glauben der Ökonomen an die totale Optimierbarkeit von Arbeitskräften durch Kontrolle, werden kaum dafür sorgen, dass Lehrer besser unterrichten. Und schon gar nicht wird der Verlust des Beamtenstatus automatisch die pädagogisch begabteren und motivierteren Studenten ins Lehramt führen. Im Gegenteil. Das Ansehen des Lehrerberufs und die Autorität jedes einzelnen Lehrers vor seinen Schülern leidet schon jetzt durch ein Klima des dauernden Misstrauens. Es ist das Ergebnis des ideologischen Einfluss einer Bildungsökonomie auf Ministerien und Elternhäusern, die den Lehrerberuf zum Ausbildungsdienstleister uminterpretiert hat.

Die fatalen Auswirkungen der absurden Ökonomisierung des Schulbetriebs sind schon zu spüren. Weil gute Notenschnitte und Abschlussquoten – fälschlicherweise – zu Indikatoren des Lehrerfolges herangezogen werden, grassiert an unseren Schulen eine verheerende Inflation. Ein Beispiel: An der Anna-Schule in Mönchengladbach haben gerade, wie die Rheinische Post berichtet, 18 von 27 Grundschülern eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen, einem einzigen Kind empfehlen die Lehrer die Hauptschule. Sind das nun die gewünschten Lehrer, die ihre Schüler direkt zum Abi durchwinken?

Den perfekten Lehrer gibt es ebenso wenig wie den perfekten Manager. Aber die Wege zu möglichst geeignete Menschen für den Lehrerberuf zu finden, müssen andere sein als diejenigen, die zu effektiven Managern führen. In Zahlen fassbare Ergebnisse oder die Angst vor der Kündigung sind in der freien Wirtschaft sicher geeignete Mittel, um die Guten von den Ungeeigneten zu scheiden. Aber was den guten Lehrer ausmacht, ist sicher nicht mit ökonometrischen Methoden zu fassen und mit Mitteln des Arbeitsrechts zu steigern.