Das Europa Jean Monnets, Konrad Adenauers und Charles de Gaulles hatte eine Vision: Nie wieder Krieg! Schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Europäische Union als politisches Projekt gestartet. Ziel war, die neu gegründete Bundesrepublik so einzubinden, dass ein Sonderweg Deutschlands für die Zukunft ausgeschlossen ist.

Der Euro sollte 1999 Europa noch stärker einen und Deutschland noch mehr in die europäische Solidargemeinschaft einbinden. Der Euro war damit vor allem eine politische Idee – keine ökonomische Notwendigkeit. Trotzdem versprach man sich auch wirtschaftlich wahre Wunder: Der Euro sollte stark sein wie die Deutsche Mark, und er sollte ein Gegengewicht zum damals übermächtigen Dollar bilden.

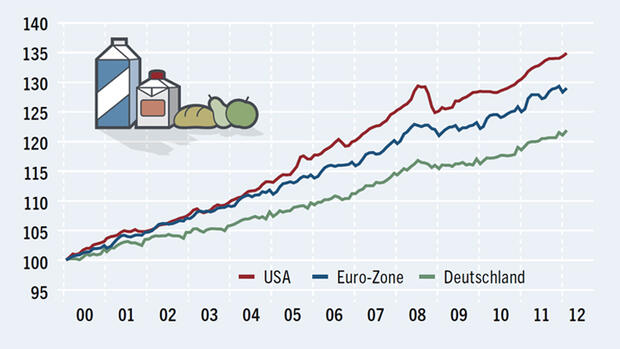

Die Vision der Staatsmänner Monnet, Adenauer und de Gaulle ist eingetroffen: Es gab nie wieder Krieg in Europa – und auch der Euro schien zunächst eine Erfolgsgeschichte zu sein: Die Unternehmen profitierten vom Wegfall der Wechselkurse, die Staaten von historisch niedrigen Zinsen. Doch der Schein trog. Die Wettbewerbsfähigkeit der Länder entwickelte sich völlig unterschiedlich. Viele Staaten lebten über ihre Verhältnisse und häuften gigantische Schuldenberge an. Der Euro in seiner jetzigen Form erweist sich als Fehlkonstruktion und löste eine schwere Krise aus. Deutschland bekommt als Retter wieder eine Sonderrolle – was man eigentlich vermeiden wollte –, und die Europäer trauen ihrer eigenen Währung nicht mehr. Die Bürger stecken ihr Geld aus Angst vor Inflation lieber in Gold oder Immobilien. Wird aus dem Euro tatsächlich eine Weichwährung?

Wie stark ist der Euro wirklich?

Investoren schätzen den Euro. Allerdings nicht wegen seiner Werthaltigkeit, sondern weil er so oft gehandelt wird: An rund 40 Prozent aller weltweiten Devisenmarkttransaktionen ist die Gemeinschaftswährung beteiligt. „Für Anleger ist die Liquidität einer Währung wichtig. Obwohl kleinere Währungen für viele Investoren zur Ergänzung ihres Portfolios interessant sind, werden sie deshalb weiterhin in die großen Währungsräume US-Dollar und Euro investieren“, sagt Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Nagel, Leiter des Zentralbereichs Märkte .

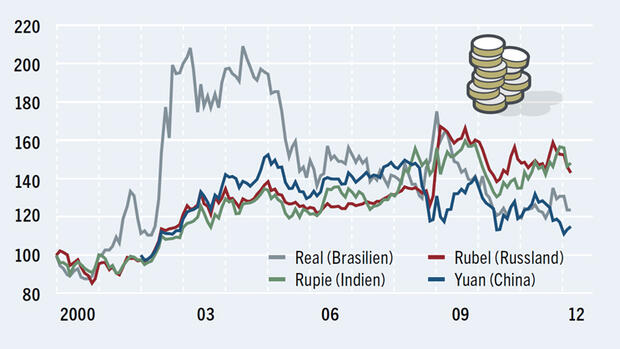

Ist der Euro also allein deswegen stark, weil sein Währungsgebiet so groß ist? Nicht unbedingt. Denn während die USA und Europa mit der Staatsverschuldung und ihren dramatischen Folgen kämpfen, gedeihen asiatische und lateinamerikanische Schwellenländer prächtig. Schon jetzt fließt eine Menge Kapital in diese Volkswirtschaften. In den kommenden Jahren dürften die Finanzmärkte dort weiter wachsen und dem Euro-Raum ernsthafte Konkurrenz machen.