Jedes Mal, wenn die Wirtschaft eines Landes irgendwo auf der Welt in eine schwere Krise oder Rezession gerät, fällt der Name eines Ökonomen in der öffentlichen Diskussion besonders häufig: John Maynard Keynes. Der 1946 verstorbene britische Ökonom ist der Krisenökonom schlechthin. Sein durch die große Depression und Deflation geprägtes und 1936 veröffentlichtes Hauptwerk, die „Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“, ist das Standardwerk der „Economics of Depression“, wie es der britische Ökonom John Hicks ausdrückte. Die darin enthaltenen Ideen revolutionierten das ökonomische Denken und die Wirtschaftspolitik von Regierungen und Notenbanken gleichermaßen.

Keynes Grundidee immer noch aktuell

In seinem Werk stellt Keynes die herrschende Lehrmeinung auf den Kopf, indem er den Fokus auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage lenkt. Nicht das Angebot bestimmt die Nachfrage, wie die klassische Nationalökonomie behauptete, sondern die Nachfrage das Angebot, so Keynes. Ist die Nachfrage am Gütermarkt zu gering, schrumpft die Produktion, und es entsteht Arbeitslosigkeit. Weil die Wirtschaft von allein nicht wieder zum Vollbeschäftigungsgleichgewicht zurückfinde, müsse der Staat eingreifen und die Nachfragelücke schließen.

Diese Grundidee von Keynes hat sich bis heute in den Köpfen von Finanzministern, Notenbanken und Wissenschaftlern festgesetzt. Sie stand Pate bei den Konjunkturprogrammen, mit denen die Regierungen nach der Lehman-Pleite 2008 eine globale Depression zu verhindern suchten.

Der Nonkonformist

Als Keynes 1883 im englischen Cambridge geboren wurde, dominierten noch die Ideen und Konzepte der klassischen Ökonomen die Diskussion. Keynes’ Vater, selbst Professor für Mathematik und Ökonomie in Cambridge, förderte seinen Sohn schon früh. Die Mutter wurde in der kleinen Stadt zur ersten Bürgermeisterin Englands gewählt. Keynes besuchte Englands vornehmstes Gymnasium, das Eton College, wo er mit seinen herausragenden Fähigkeiten in Mathematik auffiel. Wegen seines Charmes und Charismas hatte er viele Freunde, und mit seiner ambivalenten sexuellen Orientierung – in Eton hatte er erste homosexuelle Kontakte – verstieß Keynes schon damals gegen bürgerliche Konventionen.

Nonkonformismus prägte später auch seine wissenschaftliche Arbeit und seine Auseinandersetzungen mit den Mächtigen der Welt. 1902 schrieb sich Keynes in das King’s College der Uni Cambridge für das Studium der Mathematik, der Geschichte und der Philosophie ein, das er drei Jahre später abschloss. Darüber hinaus belegte er Ökonomievorlesungen bei Alfred Marshall und Cecil Pigou. Das Examen schloss er als Zweitbester von 104 Kandidaten ab. Dass er nicht Bester wurde, erklärte er so: „Wahrscheinlich wussten die Prüfer weniger als ich.“

Keynes in der Politik

Nach dem Studium nahm Keynes eine wenig herausfordernde Stelle im Indien-Ministerium der britischen Regierung in London an, die ihm die Gelegenheit gab, während der Arbeitszeit seine Dissertation über Wahrscheinlichkeitstheorie fertigzustellen. In der Hauptstadt schloss er sich der Bloomsbury-Gruppe an. Der elitäre Kreis aus Künstlern, Literaten und Wissenschaftlern, dem auch die Schriftstellerin Virginia Woolf angehörte, pflegte einen hedonistisch-elitären Lebensstil und beeinflusste Keynes weitere geistige Entwicklung. 1908 kehrte er an die Uni in Cambridge zurück, wo er dank der Fürsprache Alfred Marshalls eine Stelle als Privatdozent für Geld und Kredit erhielt.

"Tauber Don Quichote"

Während des Ersten Weltkriegs wechselte er ins Finanzministerium und nahm 1919 als Chefunterhändler des Ministeriums an den Friedensverhandlungen in Versailles teil. Vehement wandte sich Keynes dagegen, Deutschland mit hohen Reparationszahlungen zu belasten, da diese dessen Wirtschaft nach seiner Ansicht ruinierten. Doch seine Warnungen fanden kein Gehör, drei Wochen vor Abschluss des Versailler Vertrags trat Keynes frustriert von seinem Posten zurück. Für die in Versailles versammelte Politikerelite fand er nur Spott. US-Präsidenten Woodrow Wilson bezeichnete er als „tauben Don Quichote“. Wütend verfasste er danach das Buch „Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages“, ein Pamphlet gegen die ökonomisch unverantwortlichen Reparationsvereinbarungen.

Das Buch machte ihn auf einen Schlag weltberühmt. Keynes wechselte daraufhin in die Privatwirtschaft, wurde Präsident einer Lebensversicherung und Chefmanager einer Investmentgesellschaft. An seinem Bett stand zu jener Zeit ein Telefon, über das er sich morgens schon vor dem Aufstehen ein Vermögen an der Börse zusammenspekulierte.

Kaufkraft und Konsum steigern

Als Keynes 1925 die russische Tänzerin Lydia Lopokowa heiratete – die Ehe hielt bis zu seinem Tod –, geriet er zunehmend in die Klatschspalten der Presse. Im Oktober 1929 brach die New Yorker Börse ein, die Weltwirtschaft taumelte in ihre bis dahin schwerste Krise. Während die meisten Ökonomen den Regierungen empfahlen, sich zurückzuhalten, schwamm Keynes gegen den Strom und forderte von der britischen Regierung, sich pro Jahr 100 Millionen Pfund bei den Banken zu leihen und damit Jobs für 500 000 Arbeitslose zu schaffen. Der Gedanke, der Staat müsse bei einem Wegbrechen der privaten Nachfrage die Lücke schließen und die Wirtschaft vor dem Kollaps bewahren, war die Kernbotschaft seines berühmtesten Werkes, der „Allgemeinen Theorie“.

Das schwer lesbare Buch, das trotz Keynes’ mathematischer Ausbildung ohne viel Formeln auskommt, stellte die Gleichgewichtsvorstellungen der bis dahin dominierenden klassischen Theorie infrage. Den Klassikern zufolge hätte es gar keine Weltwirtschaftskrise geben dürfen. Sie nahmen an, dass Löhne und Preise auf Angebots- und Nachfrageschwankungen flexibel reagierten und so eine Rückkehr zum Gleichgewicht erzeugten.

Eine sinkende Nachfrage, so argumentierten sie, drücke die Preise. Das stärke die reale Kaufkraft und den Konsum. Die Nachfrage steige dadurch wieder auf das Gleichgewichtsniveau. Am Arbeitsmarkt sorgten sinkende Löhne dafür, dass die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften wieder steige und die privaten Haushalte ihr Arbeitsangebot reduzierten. Die Wirtschaft bewege sich auf ein neues Gleichgewicht zu. Unfreiwillige Arbeitslosigkeit konnte es nicht geben.

Keynes ökonomische Grundideen zu Zeiten der Lehman-Pleite

Doch die Weltwirtschaftskrise lehrte etwas anderes. Die Unternehmen reagierten auf die wegbrechende Nachfrage mit drastischen Produktionskürzungen und Entlassungen. Preise und Löhne sanken zwar – doch die Rückkehr zum Gleichgewicht blieb aus. Stattdessen reduzierten die niedrigeren Löhne die Kaufkraft der Arbeitnehmer, bremsten den Konsum und veranlassten die Unternehmen zu weiteren Produktionskürzungen. Die Abwärtsspirale beschleunigte sich.

Keynes sah daher „keinen Grund für die Annahme, dass flexible Löhne in der Lage sind, nachhaltig Vollbeschäftigung herzustellen.“ Das Wirtschaftssystem, so urteilte er, könne so nicht wieder ins Gleichgewicht kommen. Entscheidend für die Beschäftigung sei vielmehr die effektive Nachfrage auf dem Gütermarkt. Keynes stellte so eine Verbindung zwischen Güter- und Arbeitsmarkt her, die die Klassiker nicht kannten.

Weil die Konsumausgaben langsamer zulegten als die Einkommen, neige die Wirtschaft trotz wachsenden Wohlstands zur Nachfrageschwäche. Aus diesem „fundamental-psychologischen Gesetz“ (das der US-Nobelpreisträger Milton Friedman später empirisch widerlegte) leitete Keynes die Schlussfolgerung ab, der Staat müsse die Nachfrage künstlich stützen.

Keynes Liquiditätsfalle

In der Folge stiegen die Produktion, die Beschäftigung, das Einkommen und der Konsum. Es entstehe ein Multiplikatoreffekt, der das volkswirtschaftliche Gesamteinkommen über den ursprünglichen Nachfrageimpuls hinaus erhöht. Der Effekt falle umso kräftiger aus, je größer der Konsumanteil am Einkommen ist. Keynes ging davon aus, dass Unternehmen investieren, wenn der Zinssatz für den Kredit zum Kauf einer Anlage niedriger ist als die „Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals“. Darunter verstand er die erwartete Rendite einer Maschine. Sinkt der Kreditzins unter die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals, lohnt sich die Investition. In einer Krise kommt es laut Keynes daher darauf an, die Investitionen durch sinkende Zinsen anzukurbeln. Die Zentralbank müsse die Geldmenge ausweiten und die Zinsen nach unten drücken. Allerdings, so konstatierte Keynes, gibt es Situationen, in denen dies misslingt. (siehe Grafik links, zum vergrößern anklicken)

Erstens könne es sein, dass „eine große Zunahme der Geldmenge so viel Ungewissheit über die Zukunft verursacht, dass die Vorlieben für Liquidität aus dem Sicherheitsmotiv verstärkt werden“. Statt das Geld für den Kauf von Staatsanleihen zu verwenden, was den Kapitalmarktzins nach unten drückt, horten die Bürger es – die Wirtschaft steckt in der Liquiditätsfalle.

Zwar relativierte Keynes die Bedeutung seiner Erkenntnisse. „Dieser Grenzfall mag in der Zukunft praktische Relevanz erlangen, bisher kenne ich dafür allerdings kein Beispiel“, schrieb er. Doch mehr als 70 Jahre später, nach der Pleite der Lehman-Bank, trat dieser Grenzfall ein. Die Banken verloren das Vertrauen untereinander und horteten ihr Geld bei der Zentralbank, statt es anderen Banken als Kredit zur Verfügung zu stellen. Die Liquidität verknappte sich, der Zins schoss nach oben und verharrte lange auf erhöhtem Niveau. Die Keynes’sche Liquiditätsfalle schnappte zu.

"In the long run, we are all dead"

Ein zweites Problem kann Keynes zufolge entstehen, wenn der Zins infolge der Geldmengenausweitung zwar sinkt, aber „die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals rascher als der Zinsfuß fällt“. Gründe dafür können zunehmender Pessimismus und sinkende Absatzerwartungen der Unternehmen sein. Dann kann auch ein niedriger Kreditzins die Betriebe nicht zu Investitionen in Maschinen und Anlagen veranlassen. Die Wirtschaft befindet sich in der Investitionsfalle.

In beiden Extremsituationen kann nur die Regierung der Wirtschaft aus der Krise helfen. Dazu muss der Staat als Investor auftreten, zum Beispiel im Bausektor, und dies mit Krediten oder Steuern finanzieren. Die Kritik, der Markt könne sich langfristig selbst helfen, konterte Keynes mit dem Satz: „In the long run, we are all dead.“

Die wohl populärste Darstellung der Keynes’schen Theorie stellt das IS-LM-Modell dar, das seinen festen Platz in den Lehrbüchern der Volkswirtschaftslehre hat (siehe Grafik). Allerdings stammt es nicht von Keynes selbst, sondern von dem britischen Ökonomen John Hicks, der sich 1937 an einer Interpretation der „Allgemeinen Theorie“ versucht hat. Das Modell definiert die Kombination von Zins und Volkseinkommen, bei der sich Güter- und Geldmarkt im Gleichgewicht befinden. Auf dem Gütermarkt herrscht Gleichgewicht, wenn die zinsabhängigen Investitionen (I) der einkommensabhängigen Ersparnis (S) entsprechen.

Kritik von Monetaristen und Angebotsökonomen

Der Geldmarkt ist im Gleichgewicht, wenn das Geldangebot (M) der einkommens- und zinsabhängigen Geldnachfrage (L) entspricht.

Auch wenn das IS-LM-Modell die grundlegenden Zusammenhänge der Keynes’schen Theorie deutlich macht, so wird es der Komplexität seiner Ideen nicht voll gerecht. Insbesondere blendet es das für Keynes so wichtige Moment der Unsicherheit der Erwartungen aus. In einem Brief an Hicks kritisierte Keynes, das Modell reduziere seine Theorie zu sehr auf die Extremfälle der Liquiditäts- und Investitionsfalle. Keynes dagegen betrachtete seine Theorie als allgemeingültige Erklärung der makroökonomischen Zusammenhänge.

Antizyklische Politik

Anders als die Klassiker, die dem Markt und seinen Selbstheilungskräften vertrauten, sprach sich Keynes für staatliche Eingriffe in die Wirtschaft aus. Regierungen und Zentralbanken sollten durch antizyklische Politik die Konjunkturschwankungen glätten und so einen stetigen Wirtschaftsverlauf gewährleisten. Zudem forderte er Einkommensumverteilung zugunsten unterer Einkommensgruppen, von deren überdurchschnittlicher Konsumquote er sich Impulse für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage erhoffte. „Wenn die kapitalistischen Gesellschaften eine gleichmäßigere Verteilung der Einkommen verhindern, wird am Ende eine chronische Tendenz zur Unterbeschäftigung diese Gesellschaftsform untergraben und zerstören“, warnte er.

Gleichwohl ging es ihm nicht darum, die Marktwirtschaft durch staatliche Planung zu ersetzen, und von Karl Marx hielt er wenig. „Im Klassenkampf“, erklärte er, würde man ihn „aufseiten der gebildeten Bourgeoisie finden.“ Mit seinem Konzept, das kapitalistische System durch staatliche Interventionen zu korrigieren und die Beschäftigung anzukurbeln, versöhnte Keynes die politische Linke mit dem Markt.

In den USA fanden Keynes’ Ideen ab den späten Vierzigerjahren Eingang in die praktische Wirtschaftspolitik. In Deutschland machte Karl Schiller das Konzept der keynesianischen Globalsteuerung populär, als er 1966 Bundeswirtschaftsminister wurde. Mit der Devise „Konjunktur ist nicht unser Schicksal, sondern unser Wille“ untermauerte er den Anspruch auf die Steuerbarkeit der Wirtschaft durch die Politik.

Nach ersten Erfolgen bei der Bekämpfung der Rezession 1967 mit zwei Konjunkturpaketen machte sich aber schnell Enttäuschung breit. Aufgrund von Zeitverzögerungen bei der Konzeption und Implementierung der Konjunkturprogramme wirkten diese zunehmend prozyklisch. Dazu kam, dass die Regierungen die im Abschwung entstandenen Schulden nicht durch Überschüsse im Boom tilgten. Die Staatsausgaben nahmen zu, die öffentlichen Schulden schossen in die Höhe.

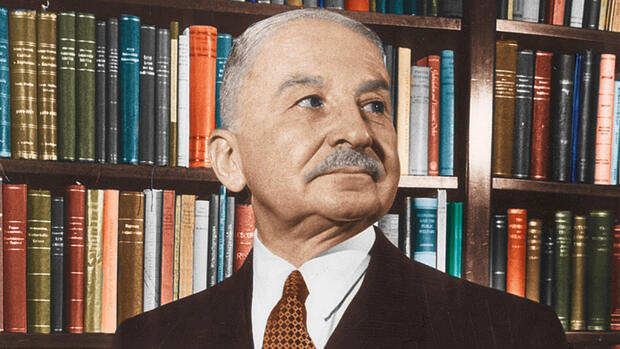

Auf dem Rückzug

In den Achtzigerjahren zerpflückte die wissenschaftliche Gegenbewegung von Monetaristen und Angebotsökonomen viele der Keynes-Thesen. Milton Friedman, der die Gegenrevolution anführte, sah in permanenten Eingriffen des Staates die eigentliche Ursache für die Schwankungen der Konjunktur und forderte weniger Staatsausgaben sowie eine verstetigte und auf Preisstabilität ausgerichtete Geldpolitik. Kreditfinanzierte Konjunkturprogramme lehnten Angebotsökonomen und Monetaristen als eine der Ursachen der steigenden Staatsverschuldung ab. Die keynesianisch orientierten Ökonomen befanden sich wissenschaftlich und wirtschaftspolitisch auf dem Rückzug.

Anfang der Neunzigerjahre näherten sich keynesianisch und neoklassisch orientierte Ökonomen immer weiter an. Die heute weit verbreitete „Neukeynesianische Ökonomie“ verbindet Elemente beider Denkrichtungen. Aus der keynesianischen Welt stammt die Idee, kurzfristige Nach‧frage- und Produktionslücken durch wirtschaftspolitische Maßnahmen wie Zinsänderungen zu schließen.

Ob Keynes die Weiterentwicklung seiner Theorie durch seine Jünger und diejenigen, die sich auf ihn beriefen, gutgeheißen hätte, muss dahingestellt bleiben. Bekannt ist nur, dass er dazu neigte, seine Meinung häufig zu ändern. Auf diesen Vorwurf angesprochen, pflegte er zu entgegnen: „Wenn sich meine Informationen ändern, ändere ich meine Meinung.“

Bleibende Wirkung erzielte Keynes mit seinem Comeback auf der internationalen Bühne der großen Politik im Jahr 1944. Als Vertreter Großbritanniens war er auf der Konferenz in Bretton Woods maßgeblich daran beteiligt, das System fester Wechselkurse und den Internationalen Währungsfonds aus der Taufe zu heben.

Keynes starb 1946 an den Folgen eines Herzinfarkts. Im Rückblick auf sein Leben hatte er zuvor bedauert, lediglich „zu wenig Champagner getrunken“ zu haben.