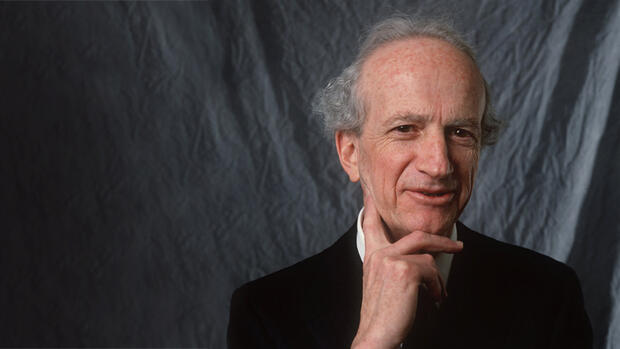

Vielleicht ist es das höchste Lob, mit dem man einen Nobelpreisträger rühmen kann: „Er hat einen sehr gesunden Menschenverstand!“ Das sagt Carl Christian von Weizsäcker, angesehener Emeritus an der Universität Köln, über seinen alten Lehrer Robert Merton Solow. Im Klartext heißt das: Solow, der Erfinder der Wachstumstheorie, ist nicht nur blitzgescheit und genial, sondern auch in Alltagsdingen überaus klug. Und dazu noch ein furchtbar netter Kerl.

Generationen von Ökonomen – angefangen bei Adam Smith – hatten nach der Ursache von Wachstum und Reichtum gesucht. Was beschert uns dauerhaftes Wachstum? Solow lieferte die Antwort: Neue Ideen und Erfindungen sind der Motor einer Volkswirtschaft. 1957 zeigte der statistikbegeisterte Ökonom, dass sieben Achtel des amerikanischen Wirtschaftswachstums seit der Wende zum 20. Jahrhundert auf technischen Fortschritt zurückzuführen waren.

Sein neu entwickeltes Wachstumsmodell ebnete den Weg für eine hochdetaillierte Datenanalyse und damit für eine neue Fachdisziplin, das sogenannte „Growth Accounting“. Solow gilt darum als Begründer der Wachstumstheorie. Drei Jahrzehnte nach seiner bahnbrechenden Publikation erhielt er 1987 den Nobelpreis.

Eine Kombination aus Keynesianismus und Neoklassik

Ins Rampenlicht hat sich der 1924 in New York geborene Sohn jüdischer Einwanderer aus Russland nie gedrängt. Wer etwas über ihn wissen will, muss seine Weggefährten und Schüler fragen. Solow sei ein „sehr warmherziger Mensch, der auch sehr witzig sein kann“, berichtet von Weizsäcker, der vor Jahrzehnten als Gastprofessor am Massachusetts Institute of Technology (MIT) Solow kennenlernte. Als Wissenschaftler habe Solow keynesianisches und neoklassisches Gedankengut vereint.

Solows berühmtes Wachstumsmodell ist allerdings rein neoklassisch. Die langfristige Wachstumsrate hängt danach allein vom technischen Fortschritt und dem Wachstum des Arbeitsangebots ab. Setzt man das Wachstum des Arbeitsangebots dem Bevölkerungswachstum gleich, dann wächst das Pro-Kopf-Einkommen im selben Maß („Steady State“) wie das technologische Wachstum. Ohne technischen Fortschritt ist demzufolge dauerhaftes Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens nicht möglich. Gerade darum aber haben arme Länder gute Chancen, zu den reichen Nationen aufzuschließen.

Zeit des technischen Fortschritts/Kinde der Krise

Für die Wirtschaftspolitik ließ sich aus Solows Modell ableiten, dass es sich für den Staat lohnt, Forschung und Entwicklung zu unterstützen. Konjunkturprogramme dagegen, die kurzfristig die Investitionstätigkeit ankurbeln sollen, bringen kaum etwas.

Solows Lehre passte hervorragend in den weltweiten Zeitgeist um 1960 – und verstärkte ihn. Das reichte vom ambitionierten Raumfahrtprogramm der USA bis in die Bundesrepublik Deutschland, die sich 1962 ein Bundesforschungsministerium zulegte. Technische Neuerungen haben schon die Kindheit des späteren Nobelpreisträgers in New York, der damaligen Weltmetropole des technischen Fortschritts, geprägt: Das Radio war ein neues, revolutionäres Medium, der Tonfilm kam auf, wenig später das Fernsehen. Und immer mehr Autos fuhren durch die Stadt.

Doch dieser Fortschritt ist bedroht. Als Achtjähriger bekommt Solow die wirtschaftliche Depression hautnah zu spüren. „Ich habe sehr genau mitbekommen, dass meine Eltern sich ständig Sorgen ums Geld machten“, erzählt er später. Sein Vater ist Pelzhändler, hat zwar ein sehr gutes Auge für die Qualität seiner Waren, mag aber seinen Beruf eigentlich nicht. Die Branche ist unsicher, während der Weltwirtschaftskrise können sich nur wenige Leute Pelzmäntel leisten.

Kollegialer Wissenschaftler

Sein Sohn Bob hat dann auch andere Interessen: Schon im ersten Schuljahr fällt seine hohe mathematische Begabung auf. Viel später, in seinem letzten Jahr an der Highschool, verschlingt er die großen französischen und russischen Romane des 19. Jahrhunderts. Mit 16 erhält er ein Stipendium für eines der angesehensten Colleges der USA. In Harvard interessieren ihn erst einmal Soziologie und Anthropologie, daneben auch Wirtschaftswissenschaften. „Wie viele Kinder der Depression“, schreibt er später, „war ich neugierig, wie die Gesellschaft tickt.“

Geld interessiert ihn wenig. Die Bücher für sein Studium finanziert er mit zwei Teilzeitjobs als Bibliotheksgehilfe und als Tellerwäscher in einem Restaurant. Jahre später, als Harvard University seine Promotion, in der es um Einkommensverteilung geht, als beste wirtschaftswissenschaftliche Doktorarbeit auszeichnet, holt Solow das Preisgeld nie ab. Das waren 500 Dollar – nach heutiger Kaufkraft das Zehnfache. „Ich habe mir meine Arbeit angeschaut und gedacht: Die kannst du noch verbessern. Aber das Überarbeiten war mir zu langweilig. Deshalb habe ich die Arbeit nie eingereicht und nie den Scheck bekommen“, erzählte Solow als alter Mann.

Davor allerdings erlebt Solows Karriere eine wegweisende Unterbrechung. 1942 meldet sich der 18-jährige Student zur Army. Drei Jahre lang dient er auf Kriegsschauplätzen in Nordafrika und Italien, erlebt Teamwork und die Loyalität gegenüber Kameraden ganz anderer Herkunft: „Ich habe dort bemerkenswerte Männer kennengelernt, die in jeder Situation voller Humor und Anstand waren.“ Für Solow auf Dauer prägend: Auch im oft wenig kollegialen Wissenschaftsbetrieb teilt er gerne seinen wachsenden Ruhm mit anderen. „Mit Solow zusammenzuarbeiten hieß, dass er am Ende die ganze Arbeit übernahm und alle Ergebnisse zusammenschrieb“, erinnert sich von Weizsäcker.

Genialer Geist und starker Mann

Der Soldat setzt nach seiner Rückkehr aus Europa das Studium fort – jetzt aber mit dem Schwerpunkt Ökonomie – „zufällig“, wie er später sagt. Sein Lehrer und Freund wird Wassily Leontief (1905–1999), der Erfinder der Input-Output-Rechnungen. Als dessen Assistenzprofessor lernt er, empirisch zu arbeiten, und berechnet Kapitalfaktoren für Leontiefs Modelle, welche das Zusammenspiel verschiedener Faktoren im Produktionsprozess beschreiben.

Der junge Ökonom beginnt sich intensiv mit Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnungen auseinanderzusetzen. Er heiratet und wechselt 1949 die Hochschule. Das MIT, wie Harvard in Cambridge bei Boston gelegen, wird zum Mittelpunkt seines professionellen Lebens. Solow sitzt in Zimmer 383 B, Wand an Wand mit seinem Lehrer Paul Samuelson (1915–2009). Für Solow ist das Forschen mit Samuelson „ein unschätzbar wichtiger Teil meines Berufslebens“. Ein Leben mit „nahezu täglichen Gesprächen über Ökonomie, Politik, unsere Kinder, Gott und die Welt“ beginnt, beschreibt er die Nachbarschaft mit dem Lehrbuchautor, der 1970 den Nobelpreis erhält.

Solow bleibt bis zur Emeritierung in dem winzigen Assistentenbüro, weil ihm die Nachbarschaft zu Samuelson so wichtig ist. Als Hobbysegler ist er es gewohnt, mit wenig Platz auszukommen. Außerdem kann er sich in seinem Assistenten-Kabuff viel ordentlicher und besser organisieren als der chaotische Samuelson, der sich in seinem großen Professorenbüro unter Bergen von Notizen vergräbt. „Samuelson war der geniale Geist des MIT, doch Solow der starke Mann. Durch ihn ist das MIT zum weltweit führenden Department für Ökonomie geworden“, sagt von Weizsäcker.

Interesse am Angebot

Und Solow revolutioniert das Fach. Er entwirft am MIT das Gegenmodell zu der in den Fünfzigerjahren modernen, keynesianisch orientierten Wachstumstheorie von Roy Harrod (1900–1978) und Evsey Domar (1914–1997): Die beiden Ökonomen konzentrierten sich vor allem auf die Nachfrageseite.

Solow analysiert dagegen die Angebotsseite. In seiner Welt ist das Verhältnis der Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit flexibel. Allerdings darf nie auf einen Faktor vollkommen verzichtet werden. Solow unterstellt, dass jede zusätzliche Einheit Arbeit oder Kapital umso weniger Zusatzertrag bringt, je mehr davon schon eingesetzt ist.

Die erste Konsequenz daraus ist, dass die Modellwelt langfristig tatsächlich immer wieder in einen Gleichgewichtszustand strebt: Besteht etwa zeitweilig ein Überangebot an Arbeitskräften (ein Mangel an Kapital), so gerät zwar der Reallohn unter Druck. Andererseits aber wird es attraktiver, mehr Einkommen zu sparen und zusätzlich als Kapital einzusetzen – so lange, bis sich ein neues gesamtwirtschaftliches Optimalverhältnis eingependelt hat.

Das führt zu einem zweiten Ergebnis: Konjunkturprogramme, die Investitionen fördern und damit den Kapitaleinsatz erhöhen sollen, tragen nicht zu dem politisch erhofften langfristigen Wachstum der Volkswirtschaft bei, denn der langfristige Wachstumspfad lässt sich nicht durch bloße Erhöhung des Kapitaleinsatzes anheben – die Folge wären nur neuerliche Abweichungen vom Gleichgewicht. Als eigentliche Triebkraft für das Wachstum bleibt nur eine Verbesserung der Produktionstechnologie. Denn nur so wird es möglich, dass dieselbe Zahl an Arbeitskräften durch mehr Kapitaleinsatz tatsächlich auf Dauer ein höheres Gesamteinkommen erzielt.

Verschiedene Typen von Kapital

Doch leider erklärt das Modell nicht, wie der technische Fortschritt in die Wirtschaft kommt. Er fällt bei Solow wie „Manna vom Himmel“, kritisierte einst die englische Ökonomin Joan Robinson. Doch dieser Mangel bewirkt, dass über Solows Modell unter Ökonomen erst recht viel geredet wird: Während Theoretiker jahrzehntelang daran herumtüftelten, wie die Lücke zu schließen sei, setzt sich ein fester Begriff für technischen Fortschritt als Restgröße durch: das „Solow-Residuum“.

Solow war auch der Erste, der ein Modell mit verschiedenen Typen von Kapital entwarf. Die Idee dahinter: Neues Kapital ist wertvoller als altes. Das Kapital wird durch bekannte Technologien produziert. Doch diese Technologien werden kontinuierlich verbessert. Folglich ist das Kapital, das zu einem späteren Zeitpunkt mit einer besseren Technologie erzeugt wurde, produktiver und wertvoller.

Engagierter Lehrer

Doch Solow fasziniert nicht nur als Denker, sondern auch als Lehrer. Der amerikanische Finanz- und Wachstumsökonom Edwin Burmeister, der 1962 und 1963 bei Solow studiert, erinnert sich: „Noch ein halbes Jahr nach der letzten Seminarsitzung bekam ich Post von Solow.“ In diesem Brief korrigiert und kommentiert Solow ein kleines Modell über technischen Wandel, das der Student Burmeister entwickelt hat.

Der Professor hat ein Auge für junge Talente: So fördert er etwa den jungen Peter Diamond, der 2010 Nobelpreisträger wird. Star-Ökonomen wie George Akerlof, Jagdish Bhagwati, Robert Gordon und Joseph Stiglitz haben bei Solow studiert. „Ich schätze, wenn ich mich nicht um die Studenten gekümmert hätte, hätte ich 25 Prozent mehr wissenschaftliche Aufsätze geschrieben. Doch die Wahl fiel mir leicht, ich bereue es nicht“, sagt Solow.

Der große Ökonom ist kein Sklave seiner Modelle. Zwar zeigt er, dass Konjunktur – sprich: Schwankung der Nachfrage – nicht das ist, was die Wirtschaft langfristig bewegt. Trotzdem setzte sich Solow, ganz in der Tradition des MIT, in den frühen Sechzigerjahren als Berater von Präsident John F. Kennedy für eine aktive Konjunktursteuerung in den USA ein.

Immer wieder gerät er deswegen unter Beschuss, nimmt aber immer wieder voll Freude die polemische Auseinandersetzung mit seinen konservativen Kritikern auf: „Das Beste was man über Reaganomics sagen kann, ist, dass sie durch Unaufmerksamkeit zustande kam“, ist so ein Ausspruch Solows.

Kampf mit den Ökopessimisten

Gleichfalls legt sich Solow mit den Ökopessimisten des Club of Rome an. Die Untergangspropheten der Siebzigerjahre können Solow sowieso nicht leiden, weil er behauptet, natürliche Ressourcen seien vollkommen durch Kapitaleinsatz und technologische Neuerungen ersetzbar. Sie werfen ihm vor, er arbeite mit Zaubertricks und mathematischen Spielchen und vernachlässige die Realität.

Als durch den ersten Bericht des Club of Rome 1972 und die Ölpreiskrise von 1973 die Diskussion über die Endlichkeit der Ressourcen hochkocht, konzipiert Solow eine Theorie der intergenerationellen Ressourcenallokation. Dabei knüpft er an den amerikanischen Philosophen John Rawls an, der soziale Gerechtigkeit als einen Zustand definiert, mit dem jeder Mensch einverstanden sein könnte, auch ohne zu wissen, wo sein eigener konkreter Platz in der Gesellschaft ist. Solow wendet das auf das Verhältnis der Generationen zueinander an und fordert, dass der Pro-Kopf-Konsum im Zeitablauf mindestens konstant bleiben soll.

Solow begründet seine These so: „Teilweise, weil ich Rawls gelesen habe, teilweise, um der Richtung und dem Zungenschlag eines populären Arguments zu erwidern, und teilweise, weil ich den naiven Voraussagen des Club of Rome einfach widersprechen wollte.“

Rückschläge für Solow

Kurz bevor Solow 1987 den Nobelpreis erhält, gelingt dem heute in Stanford lehrenden Ökonomen Paul Romer ein Durchbruch bei der Arbeit an einem Modell des technischen Fortschritts. In der Konsequenz rücken Bildungspolitik und allgemein die Qualität des staatlichen Ordnungsrahmens stärker ins Blickfeld als zuvor.

Doch Solow erlebt auch Rückschläge. Die These, jedes Entwicklungsland könne langfristig die hoch entwickelten Länder einholen, weil sich der technische Fortschritt gleichmäßig auf der Welt verbreite, widerlegt Edmund Phelps. Der New Yorker Ökonom stellt fest, dass die in Industrieländern eingeführten, neuen Technologien nur dann in den Entwicklungsländern effizient benutzt werden, wenn dort genügend gut ausgebildete Arbeitskräfte vorhanden sind. Die Erkenntnis wird zum wichtigen Argument für eine bessere Finanzierung der Bildungssysteme, besonders in Entwicklungsländern.

Phelps stellt auch Solows Analyse der Auswirkungen von Bevölkerungswachstum infrage: Gibt es mehr Menschen, werden neue Ideen an einen größeren Personenkreis weitergegeben, und weil mehr Menschen dann an der Weiterentwicklung der Ideen zu Erfindungen arbeiten können, sei Bevölkerungswachstum gut für den technischen Fortschritt. In Solows Modell dagegen wirkt sich ein hohes Bevölkerungswachstum negativ auf die Pro-Kopf-Einkommen aus, weil die Kapitalausstattung pro Beschäftigten mit der Zahl der Menschen sinkt.

Auch Kenneth Arrow, Nobelpreisträger von 1972, hat Solows Wachstumstheorie weiterentwickelt. Arrow beobachtet „Learning by Doing“; Investitionen und Wachstum führen zu betriebsspezifischen Qualifikationen, die Spill-over-Effekte induzieren, also positive Effekte für andere Unternehmen haben. Dadurch werden nicht nur Humankapital und technischer Fortschritt gefördert, sondern auch der Tendenz abnehmender Grenzerträge des Arbeitseinsatzes entgegengewirkt.

Selbstkritik

Solow hat erst im hohen Alter sein Zimmer im MIT geräumt. 1995, lange nach der Emeritierung, machten Samuelson und er die Räume für viel jüngere Kollegen frei. Solow hat danach vor allem mit dem britischen Makroökonomen Frank Hahn zusammengearbeitet. Die beiden entwickelten Modelle, die sich gegen den wissenschaftlichen Mainstream richten, doch denen die Forschung kaum Aufmerksamkeit schenkt. „Wahrscheinlich sind sie etwas zu undurchsichtig und chaotisch“, sagt Solow selbstkritisch.

Aber auch an dem Wert seiner früheren Arbeiten zweifelt er heute. In seinem Modell fehle eine fundierte Analyse der Nachfrageseite. In jüngster Zeit wurde seine Kritik noch grundlegender. Er greift die gängigen Standardannahmen der Makroökonomie an, auf denen auch sein preisgekröntes Wachstumsmodell beruht: „Die Standardannahmen anzuzweifeln genügt nicht“, formuliert er scharf. Falsche Modellannahmen seien auch Ursache dafür, dass die Zunft nichts gegen die weltweit tobende Finanzkrise ausrichten könne.