Im Jahr 1934 prägte der US-Ökonom Alvin Hansen den Begriff der Säkularen Stagnation. Er sagte den USA eine langjährige wirtschaftliche Schwäche voraus. 79 Jahre später griff der US-Ökonom und frühere Finanzminister Lawrence Summers den Begriff wieder auf. Er stieß damit auf viel Zustimmung, weil sich die USA und die meisten anderen Volkswirtschaften tatsächlich unerwartet langsam von der Finanzkrise erholen.

Steilvorlage für Interventionen

Aber wichtiger als das bloße Etikett ist Summers Erklärung der Wachstumsschwäche. Er nimmt an, dass die Investitionsnachfrage weit hinter der Ersparnis zurückbleibe, mithin die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu gering sei. Nur ein negativer Realzins (Zins minus Inflation) könne die Investitionen der Unternehmen ausreichend erhöhen, um die Volkswirtschaft wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Weil der Zins aber nur wenig unter null Prozent fallen könne, solle die Zentralbank durch Anleihekäufe die Inflationserwartungen erhöhen und so den Realzins senken. Außerdem solle der Staat zusätzliche Schulden aufnehmen, die Mittel in Investitionen stecken und so die gesamtwirtschaftliche Nachfrage erhöhen. Summers’ Theorie der Säkularen Stagnation ist eine Steilvorlage für die Interventionisten in den Parteizentralen und Zentralbanken.

Allerdings spricht zumindest für die USA viel gegen Summers’ Theorie eines strukturellen Nachfragemangels. Erstens ist die Arbeitslosenquote in den USA auf historisch niedrige 4,9 Prozent gefallen, was nicht zum Bild einer unterausgelasteten Wirtschaft passt. Zweitens haben die USA seit Jahren ein Leistungsbilanzdefizit. Die Nachfrage übersteigt also das Güterangebot.

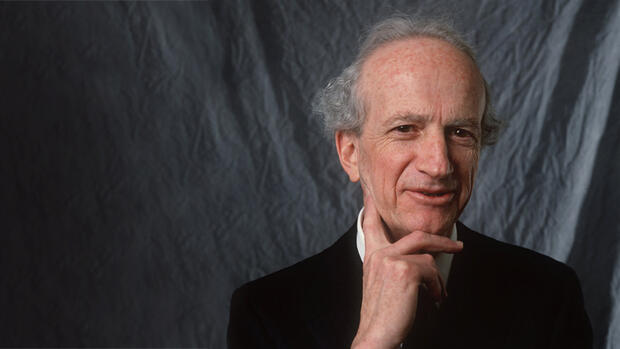

Zur Person

... ist Chefvolkswirt der Commerzbank. Zuvor hat der am Institut für Weltwirtschaft in Kiel promovierte Ökonom für die HypoVereinsbank und die Investmentbank Merrill Lynch gearbeitet.

Es gibt bessere Erklärungen für das geringe Wirtschaftswachstum der zurückliegenden Jahre als einen strukturellen Nachfragemangel. In den USA hat sich das Wachstum der Erwerbsbevölkerung in den zurückliegenden zehn Jahren deutlich abgeschwächt. Das erklärt zur Hälfte, warum die US-Wirtschaft seit dem Ende der Finanzkrise um einen Prozentpunkt weniger gewachsen ist als im Durchschnitt der zurückliegenden zwei Konjunkturzyklen. Für die anderen Industrieländer spielt die Demografie eine noch größere Rolle.