Über das Leben und Werk von Werner Sombart zu schreiben, das ist vor allem eine Verzichtsübung. Man muss sich von dem Gedanken trennen, dass es so etwas gibt wie eine biografische Einheit, ein Lebensthema oder einen wissenschaftlichen Leitgedanken; man muss sich davon verabschieden, dass so etwas überhaupt möglich ist: Lebensgeschichte von einem archimedischen Punkt aus zu erzählen – als ob ein Mensch mit seinen Schriften und sich selbst identisch sein könne.

Werner Sombart hat kein Gesetz und keine Formel entdeckt, keinen Lehrsatz aufgestellt und keine Schule begründet; seine Vita ist nicht durchgestimmt und sein Œuvre nicht mit einer großen Idee verbunden. Im Gegenteil. Werner Sombart hat die ganze Fülle des Daseins ausgekostet, ob als Familienvater oder Schürzenjäger, ob als Gelehrter oder Salonlöwe, ob als schreibender Weltflüchtling in der Bibliothek seiner 14-Zimmer-Villa in Breslau oder als vortragsreisender Berlin-Professor, der mit grobem Strich, hemdsärmeliger Eloquenz und völlig unwissenschaftlicher Originalitätssucht die Säle füllte.

Werner Sombart war ein Verschnitt aus Nationalökonom, Jurist, Soziologe und Historiker. Er hat sich von Goethe, Shakespeare und Zola inspirieren lassen, aus dem Reichtum seiner 35 000 Bände umfassenden Privatbibliothek geschöpft, sich mal als Theoretiker, mal als Erzähler, mal als Sozialpsychologe verstanden – und sich zu immer neuen, oft steilen, manchmal skurrilen Meinungen, Sichtweisen und Diagnosen hinreißen lassen. Anders gesagt: Werner Sombart gibt es nur im Plural. Er war ein analytischer Brausekopf, der mit populärwissenschaftlicher Prosa politisch Einfluss nehmen wollte – und doch vehement auf seine wissenschaftliche Unabhängigkeit pochte. Er war ein glühender Pedant, der in akribischer Detailarbeit Quellen auswertete – und der mit begründungsloser Apodiktik atemberaubende Theorien über die „kollektive Psyche“ der Juden und die „Eigenart der hohlen, englischen Krämernatur“ aufstellte.

Ganz gewiss ist Werner Sombart (1863–1941) ein Paradebeispiel für den unheilvollen Weg, den die deutsche Gelehrtenrepublik von Wilhelm II. über den Ersten Weltkrieg und Weimar bis hin zu Adolf Hitler zurücklegte. Sombart verwandelte sich von einem linken Sozialreformer in einen rechten Nationalkonservativen – und endete als Mitläufer der Nazis. Er sympathisierte mit dem Sozialismus (1890) und der liberalen Fortschrittsidee (1900), er begrüßte den Krieg als Gefahr-Erfahrung, die vor Verflachung schützt, und spielte die deutsche Kulturidee gegen die angloamerikanische Zivilisation aus (1915), er war blutsgläubig, gemeinschaftsselig und liebäugelte mit rassenhygienischen Ideen (1920).

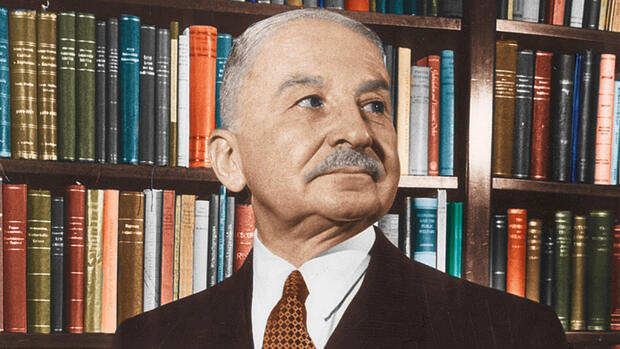

Sombart hat den Kapitalismus geschätzt und verabscheut so wie er Karl Marx verehrt und verachtet hat. Er hat die Entstehung von Profitgier, Erwerbstrieb und Geschäftssinn als kulturelles Einmalereignis bestaunt und den „Götzen Fortschritt“ als „Gräberfeld der Kultur“ gehasst – so wie er das Judentum in seiner angeblichen Rolle als Wegbereiter des kapitalistischen Lebensstils – Geldleihe, Berechnung, Zweckdenken, Versachlichung – zugleich gewürdigt und diffamiert hat: „Die Etappen seiner Meinungsänderung“, urteilte der österreichische Ökonom Ludwig von Mises einmal scharf und sinnig, „sind zugleich die Etappen der Meinungsänderung von Deutschlands geistiger Oberschicht.“

Und doch sind Sombarts Schriften nicht nur zeitgeschichtliche Dokumente ersten Ranges. „Der moderne Kapitalismus“, ein Monumentalwerk, das Sombart in drei Etappen (1902, 1913–1916, 1927) in seine schlussgültige Form brachte, ist dank seiner enzyklopädischen Fülle, seiner kunstvollen Integration von Wirtschaftstheorie, Geschichtsschreibung und Soziologie und dank seiner einflussreichen Typologie von Wirtschaftsweisen, -systemen und -gesinnungen ein Klassiker von singulärem Rang.