Wenn der Restaurantgast am Nachbartisch künftig die Brille aufsetzt, um die Speisekarte zu lesen, muss das nicht mehr heißen, dass er weitsichtig ist. Der Fremde könnte aus dem Ausland kommen – und sich das Menü von seiner Brille übersetzen lassen. Genau das macht Word Lens, eine App, die es für Smartphones schon gibt und die nun auch auf Googles Datenbrille Glass funktioniert.

Die Brille, die bisher nur ein exklusiver Kreis von Nutzern testet, greift via Handy aufs Internet zu. Ihr Herzstück ist ein Bildschirm vor dem rechten Auge, klein wie ein Cent-Stück. Schaut der Nutzer hindurch, scheint es ihm, als schwebe ein Bildschirm in seinem Blickfeld. Zugleich filmt eine Kamera in der Brille die Umgebung. Das nutzt auch Word Lens: Ein Sprachbefehl reicht, schon zeigt der virtuelle Bildschirm etwa die englische Version eines deutschen Textes an. Die App imitiert sogar die Schrift, sodass es aussehen kann, als wären die Zeilen auf Englisch gedruckt.

So viel Skepsis Datenbrillen wecken, so sehr ihre Kameras die Angst vor Überwachung schüren – sie markieren zugleich einen immensen Sprung im Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Denn die Technik, die wirkt, als stamme sie aus dem Fundus der Star-Trek-Designer, macht den gewaltigen Wissensschatz des Internets so leicht zugänglich wie keine andere zuvor. Der Fortschritt ist so groß, dass dagegen selbst der Wechsel vom monochromen Computerbildschirm zur Maussteuerung am PC in seiner Bedeutung verblasst.

So wird das Technikjahr 2014

Die smarten Datenbrillen sind nur eine von zahlreichen, radikal neuen Technologien, innovativen Produkten und kreativen Forschungskonzepten, die wir im Folgenden vorstellen. Vieles klingt nicht weniger gewagt als Googles digitales Auge.

Und doch sind Drohnen als moderne Lastesel, 3-D-Drucker für Lebensmittel, Roboter-Ärzte oder Low-Cost-Energiespeicher viel näher an der Realität, als wir glauben. Schon 2014 stehen bei den vielen Technologien entscheidende Entwicklungssprünge zur Marktreife bevor. Andere werden sich schon in unserem Alltag breitmachen – und in der nächsten Dekade werden sie ihn nachhaltig verändern.

Wie auch die Computerbrillen, die 2014 erstmals in nennenswerten Mengen auf den Markt kommen – neben Google zählen auch Unternehmen wie Brother, Recon oder Vuzix zu den Treibern der Entwicklung. 2016, rechnen die Marktforscher von IHS hoch, sollen weltweit immerhin schon rund 6,6 Millionen Exemplare verkauft werden. Und das IT-Marktforschungsunternehmen Gartner geht davon aus, dass 2018 schon zehn Prozent der US-Unternehmen Datenbrillen industriell einsetzen. Etwa, wenn die intelligenten Gläser Handwerkern Reparaturanleitungen in den Blick einspiegeln.

Welche Möglichkeiten die Technik bereits bietet, zeigen erste Apps auf Google Glass: Der Reiseführer Field Trip etwa blendet Informationen zu Bauwerken oder Denkmälern ins reale Straßenbild ein. Wer sich in New York ein Fahrrad des Anbieters Citi Bike ausleiht, dem zeigt die Brille per Countdown, wann die Leihfrist abläuft – und weist visuell den Weg zur Abgabestation.

Weltraum für Jedermann

Das US-Startup Meta verfolgt noch kühnere Pläne: Seine Datenbrille Space Glasses soll Augmented-Reality-Anwendungen ermöglichen, die echte und virtuelle Welten verschmelzen. Bei ihr sind die gesamten Brillengläser durchsichtige Bildschirme. Zugleich misst sie die Tiefeninformationen ihrer Umgebung. Beides zusammen soll es möglich machen, dreidimensionale Architekturmodelle, Spielfiguren oder Möbelstücke täuschend echt ins reale Bild einzublenden – und sie sogar mit Handgesten zu verschieben und zu bearbeiten.

Sollte das so gut klappen wie versprochen, wären wir endgültig in der Welt von Star Trek angekommen.

Fernreisen: Ausflug in den Orbit

Richard Branson hat einen kühnen Traum: Der britische Milliardär, Unternehmer und Gründer des Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic will das All touristisch erschließen. In den nächsten zehn Jahren will er 30.000 Menschen ins All befördern – bisher war das Vergnügen nur rund 500 Astronauten vorbehalten. Das Raumshuttle SpaceShipTwo, das Branson dafür entwickeln lässt, ist fast startbereit. Nach zehn Jahren Vorbereitung soll der Jungfernflug kommendes Jahr stattfinden.

Der irrste Touristenflug aller Zeiten wird am Spaceport America beginnen, einem Weltraumbahnhof samt Abflughalle, Hangar und Rollbahn in der Wüste des US-Bundesstaats New Mexico. Von dort bringt ein Trägerflugzeug das SpaceShipTwo auf 15 Kilometer Höhe. Dann klinkt sich der Raumgleiter aus, zündet seine Raketendüsen und schießt fast senkrecht in den Himmel, schnell wie eine Gewehrkugel.

Mit dem ersten privaten Raumshuttle beginnt die Ära, in der das All den Massen zugänglich wird. Neben Virgin Galactic arbeitet auch das US-Startup Xcor an einer Raumfähre für Touristen. Bereits in zehn Jahren, schätzt die Luftfahrtbehörde der USA, wird Weltraumtourismus zum Milliarden-Dollar-Markt.

Und so soll der Besuch im All ablaufen: Mehrere Minuten steigt der Raumgleiter von der Station hinauf zu den Sternen. Der Schub des Feuerstrahls drückt die Passagiere in ihre Sitze. Dann stoppen die Piloten die Triebwerke. Das Raumschiff schießt auf mehr als 100 Kilometer Höhe durch den luftleeren Raum. Hier, auf der elffachen Flughöhe von Passagier-Jets und auf einem Viertel des Wegs zur Raumstation ISS, beginnt offiziell der Weltraum.

Es ist die aufregendste Phase des Flugs, denn an Bord ist nun die Gravitation aufgehoben. Die Weltraumtouristen lösen ihre Gurte, sie treiben schwerelos durch das Schiff. Durch tellergroße Bullaugen schauen sie hinab auf die Erde, halb Amerika breitet sich unter ihnen aus und darüber das schwarze, sternenschwangere All. Sechs Minuten lang fühlen sich die Amateur-Astronauten wie auf einer Raumstation. Dann gewinnt der Bann der Erde wieder Überhand und zieht das Raumschiff hinab, bis es zweieinhalb Stunden nach dem Start wieder am Weltraumbahnhof landet.

Mikrowellenstrahlung gegen Schlaglöcher

250.000 Dollar kostet die exklusivste Reise der Welt. So viel wie ein Eigenheim und doch drastisch weniger als alle Orbit-Missionen bisher. Ein Flug zur ISS ist etwa 70 Millionen Dollar teuer – pro Astronaut. Und längst gibt es genug Abenteurer, die mitfliegen wollen: 650 Tickets, sagt Branson, habe er schon verkauft.

Technisch ist das Projekt machbar, das haben die Amerikaner schon vor neun Jahren bewiesen: Damals gelang dem Piloten Michael Melvill mit dem Vorgängermodell des SpaceShipTwo über der Mojave-Wüste in den USA der erste private Weltraumflug. Ob die Amerikaner derart kühne Flugmanöver aber wie Linienflüge betreiben können, müssen sie noch beweisen.

Werkstoffe: Unkaputtbar wird machbar

Für Handybesitzer ist es ein stetes Ärgernis: Fällt ihr Smartphone auf den Boden, ist oft genug das Display hin. Das passiert, laut einer Umfrage unter iPhone-Nutzern in England, fast jedem vierten Telefonbesitzer. Eine riesige Serviceindustrie lebt davon, denn global gesehen gehen die Reparaturkosten in die Milliarden. Doch damit könnte bald Schluss sein.

Denn weltweit forschen Wissenschaftler an neuen, unzerstörbaren Superwerkstoffen – wie etwa Ian Bond von der Universität Bristol. Er beispielsweise arbeitet an einem Glas, das sich selbst reparieren kann. Dafür mischt er winzige Nanokugeln in die Scheibe, die transparenten Kleber enthalten. Der tritt bei Rissen im Glas aus und verschließt sie. „Bisher funktioniert das schon bei Scheiben für Militärfahrzeuge“, sagt Bond. Bis die Technik auch für Smartphones verfügbar ist, hat er noch ein paar Hürden zu überwinden. Denn Display-Eigenschaften wie Berührungsempfindlichkeit lassen sich so noch nicht wieder herstellen.

Aber nicht nur Glas soll sich künftig selbst heilen. Auch Plastik und Asphalt könnten diese Qualitäten bald besitzen. Im Oktober präsentierten spanische Materialexperten der Universität von San Sebastian einen weichen Kunststoff, den sie Termintor tauften. Zerschneidet man ihn mit dem Messer, ist er nach zwei Stunden wieder zusammengewachsen. Künftig könnten aus dem Material Stoßstangen werden.

Ähnliches soll bald für Straßen gelten. So mischt der niederländische Professor Erik Schlangen, der in Delft experimentelle Straßenforschung lehrt, winzige Eisenstücke in den Asphalt. Wenn er sie mit Mikrowellenstrahlung erhitzt, schmelzen sie angerissenen Asphalt und verhindern so die Bildung von Schlaglöchern. Im besten Fall verdoppelt sich die Lebensdauer des Asphalts damit auf 40 Jahre. Auf einer 400 Meter langen Strecke der niederländischen Autobahn wurde Schlangens Asphalt schon verlegt – lange Staus wegen Schlaglochreparaturen fallen hier künftig aus.

Nudel aus dem Drucker

Diese Pizza kommt weder aus dem Backofen, noch duftet sie. Dafür könnte, was Forscher des US-Unternehmens Systems & Materials Research (SMRC) Anfang Oktober im texanischen Austin vorführten, einen Vorgeschmack darauf geben, wie wir uns künftig ernähren: Erst backt eine Heizplatte am Boden eines neuartigen 3-D-Druckers Mehl zu einem Teig, dann quillt Tomatensoße aus den Druckdüsen, und schließlich verteilen diese in dünnen Fäden Käse über die Printer-Pizza.

Erst einmal sollen die eckigen Happen Astronauten munden – in der Raumstation ISS oder auf Mars-Missionen. Dafür hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa den Prototyp in Auftrag gegeben. Doch SMRC-Chefingenieur Anjan Contractor ist überzeugt, dass die künstliche Nahrungserzeugung die einzige Chance ist, die rasch wachsende Weltbevölkerung auf Dauer mit Lebensmitteln zu versorgen. Denn fruchtbare Böden, um Getreide anzubauen oder Tiere darauf zu weiden, werden weltweit knapp.

Contractors Team gewinnt daher Kohlenhydrate, Proteine und Vitamine aus Algen, Wasserlinsen, Gras, Insekten und Zuckerrübenblättern. Die Entwickler mahlen die Nährstoffe zu Pulvern, die sich bis zu 30 Jahre lagern lassen. Und 3-D-Drucker schmelzen daraus am Ende Schicht für Schicht Snacks, Nudeln oder eben Pizzas.

Die Amerikaner stehen mit der Idee essbarer Druckware nicht allein: Der Drucker der Wissenschaftler des TNO-Labors für 3-D-Lebensmittel im niederländischen Eindhoven erzeugt aus pulvrigen sogenannten Spice-Bytes ein Gericht pro Minute – und zum Nachtisch Pralinen. Abgestimmt auf den individuellen Nährstoffbedarf und den persönlichen Geschmack.

Gesundheit: Süße Alternative

Aus der modernen Medizin sind Eiweiße nicht mehr wegzudenken. Denn weil diese auch Proteine genannten Stoffe so wirksam sind, basieren viele Medikamente – ob Krebsmittel oder Impfstoff – auf Eiweißen. Nur leider sind sie wahre Sensibelchen. Sie zerfallen oft schon bei Zimmertemperatur. „Mehr als die Hälfte der Impfkosten verschlingt die Kühlkette; in Afrika und Asien ist das ein Riesenproblem“, sagt Biomolekülforscher Peter Seeberger vom Max-Planck-Institut in Golm bei Potsdam.

Doch Seeberger hat eine Alternative: Medikamente und Impfstoffe aus Zucker. Drei solcher Impfstoffe existieren bereits; etwa gegen Bakterieninfektionen, die Lungen- und Hirnhautentzündungen hervorrufen.

Denn Forscher haben erkannt, dass Zuckermoleküle im Körper eine mindestens so wichtige Rolle spielen wie Proteine. Die Oberflächen von Zellen sind regelrecht gespickt mit Zuckern. Sie dienen als molekulare Antennen, mit denen die Zellen untereinander Kontakt aufnehmen. Und Proteine wie etwa das Wachstumshormon Erythropoetin – kurz Epo – docken an diesen süßen Oberflächen-Molekülen an, um ihre Botschaft in die Zelle zu übermitteln.

Noch werden zuckerbasierende Impfstoffe mithilfe von Bakterien hergestellt. Doch eine neue Generation von Syntheserobotern, wie sie Seeberger und sein Team entwickelt haben, könnte das viel preiswerter erledigen. Solche Systeme nutzt auch Seebergers Firmenausgründung Glycouniverse in Berlin.

Die Technik soll auch Grundlage eines neuen hitzestabilen Zuckerimpfstoffs gegen die Tropenkrankheit Malaria sein. Bisher stirbt daran pro Minute ein Kind. Nur 4,5 Kilo des Zuckers wären nötig, um alle 65 Millionen Kinder zu impfen, die jedes Jahr in den Malaria-Regionen der Welt geboren werden, sagt Seeberger. Mehr noch: „Eine Impfung würde pro Kind nur wenige Cent kosten“, schätzt der Forscher.

Verbraucherschutz

Mal sind es Salmonellen, die zu Lebensmittelrückrufen führen, mal Giftstoffe wie Dioxine, mal ist es Pferdfleisch in Lasagne. Lebensmittelskandale schrecken die Verbraucher immer wieder auf. Dann geht die Suche los: Wo war die Quelle der Verunreinigung? Wie kamen die tödlichen EHEC-Erreger ins Essen? Wo wurde die Kühlkette unterbrochen, sodass Fleisch oder Fisch verdorben sind, bevor sie im Verkaufsregal ankamen?

Hier soll digitale Überwachung für mehr Verbrauchersicherheit sorgen. Schon jetzt überwachen RFID-Funkchips bei vielen Lebensmittelanbietern die Kühlketten. Und der IT-Konzern IBM hat in der kanadischen Provinz Manitoba den Herstellungsweg eines Steaks vom Stall bis zum Teller digital nachvollziehbar gemacht. Im sogenannten Gobal Traceability Network sind dafür 16 beteiligte Futtermittelhersteller, Tierzüchter, Fleischverarbeiter, Transportunternehmer und Großhändler vernetzt.

Noch mehr Sicherheit verspricht eine Frischhaltefolie des Fraunhofer-Instituts für Modulare Festkörper-Technologien. Sie warnt durch eine Farbveränderung vor verdorbenen Speisen. Ein Sensor in der Folie reagiert auf Abbauprodukte, die sich bei der Zersetzung der Lebensmittel bilden.

Sicherheitslücken im digitalen Eigenheim

Dass Hacker PCs angreifen, Mobiltelefone fernsteuern und sogar digital iranische Atomanlagen beschädigen können, das zählt mittlerweile selbst bei technikfernen Zeitgenossen zur Allgemeinbildung. Dass aber Cybergauner immer öfter auch ganz real in unseren Alltag eindringen, uns im Wohnzimmer ausspähen, das Licht im Schlafzimmer steuern, unsere Heizung regeln oder gar die verschlossene Haustüre entriegeln könnten, das ist bisher allenfalls IT-Sicherheitsexperten bewusst.

Grund ist die zunehmende Vernetzung aller Lebensbereiche, die es uns ermöglicht, Haushaltsgeräte fast jeder Bauart – von der Waschmaschine bis zum elektrischen Türöffner – nicht nur von Hand zu bedienen, sondern auch per Smartphone-App oder über das persönliche Schalt-Portal im Internet. So praktisch diese Smart Home genannten Haushaltshelfer sein mögen, die Systeme bereiten etablierten Virenjägern zunehmend Kopfzerbrechen.

„Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir neben den Schutzprogrammen für PC, Notebook oder Handy auch eine digitale Firewall fürs Eigenheim entwickeln müssen“, sagt beispielsweise Eugene Kaspersky, Gründer und Chef des gleichnamigen IT-Sicherheitsanbieters aus Moskau. Dass dahinter nicht bloß Panikmache steckt, belegen die Ergebnisse auf der Black-Hat-Sicherheitskonferenz in diesem Sommer in Las Vegas. Dort hatten Sicherheitsforscher unter anderem demonstriert, wie leicht manche Smart-Home-Installationen von außen erreich- und manipulierbar sind.

Im Falle einer inzwischen vom Markt genommenen Haussteuerung des Anbieters Insteon gelang es Reportern des US-Magazins „Forbes“, bei acht Eigenheimbesitzern, die sie via Internet-Suchmaschine gefunden hatten, Licht oder andere technische Geräte an- und auszuschalten. Ein Traum auch für Einbrecher, die so selbst Alarmanlagen den Saft abdrehen könnten. Beim sogenannten Foscam-Hack schaltete sich ein Angreifer in den Sprachkanal des Babyphones und schockte die Eltern mit seiner Männerstimme, die sie aus dem Kinderzimmer zu vernehmen glaubten.

Und angesichts der Vielzahl mittlerweile vernetzter Fernseher halten es Sicherheitsforscher nur für eine Frage der Zeit, bis die ersten Hacks bekannt werden, bei denen Angreifer Webcams in TV-Geräten übernommen und wie Gucklöcher ins Wohnzimmer aktiviert haben. Im Fall von traditionellen PC-Webcams soll das dem US-Geheimdienst NSA schon seit Jahren möglich gewesen sein. Und der deutsche Heiztechnikhersteller Vaillant musste im vergangenen Frühjahr kurzfristig das Sicherheitsleck in der Steuerung seines Mikroblockheizkraftwerks ecoPower 1.0 stopfen. Gewiefte Hacker hätten mindestens die Anlage ein- und ausschalten, aber wohl auch die Temperatur regeln können.

Noch sind das rare Einzelfälle, doch Smart Homes werden von der Ausnahme zur Regel – und ihre Absicherung zur Pflicht. Dabei sind – natürlich – die Hersteller gefordert. Aber eben auch die Nutzer.

Ein erster, aber bisher kaum umgesetzter Schritt ist, in allen vernetzten Geräten sichere Passwörter einzurichten. Dass das am PC und im Web-Shop unerlässlich ist, haben wir ja auch schon gelernt.

Strom aus der Tiefe

Energie: Das Meer als Kraftwerk

James Ives, der Chef des irischen Startups Openhydro, hat eine Vision: Seine Turbine namens Arcouest soll Prototyp einer ganz neuen Art von Kraftwerk werden. Als Strömungsfänger, tief am Meeresgrund verankert, wo kein Lichtstrahl mehr hinreicht, aber das Wasser bis zu zehn Meter pro Sekunde schnell dahin fließt, soll der Generator künftig Strom produzieren.

Zusammen mit dem französischen Energieversorger Électricité de France (EDF) will Openhydro mit dieser Technik im Frühjahr 2014 eines der ersten kommerziellen Unterwasserkraftwerke der Welt ans Netz bringen. Vier Turbinen sollen genug Strom erzeugen, um durchgehend 2.000 bis 3.000 Haushalte zu versorgen.

Das französisch-irische Gemeinschaftsprojekt ist nur eine von Dutzenden Initiativen, um die in den Ozeanen der Welt gespeicherte Energie künftig zur Stromerzeugung zu nutzen. Das Potenzial ist riesig: Laut der Internationalen Energieagentur ließe sich mithilfe der Gewässer der gesamte weltweite Strombedarf decken. Die Kräfte, die sich die Unternehmen für ihre Meereskraftwerke zunutze machen wollen, sind dabei immer dieselben: Wellen, die Bewegung von Ebbe und Flut oder Temperaturunterschiede in den Wassertiefen.

So baut der Rüstungskonzern Lockheed Martin gerade in China ein erstes schwimmendes Kraftwerk, das einer Ölplattform ähnelt. In einem Rohrsystem verwandelt warmes Oberflächenwasser über einen Wärmetauscher zuerst eine Spezialflüssigkeit in Dampf, der einen Generator antreibt. Um den Dampf zu kühlen und wieder zu verflüssigen, durchläuft er tief ins Wasser reichende Rohre. Dann beginnt der Vorgang von Neuem.

Nicht weniger faszinierend ist das Projekt des walisischen Unternehmens Tidal Lagoon. In einer elf Kilometer langen Staumauer, die eine künstliche Lagune in der Swansea Bay vor der britischen Küste bildet, treiben Ebbe und Flut Turbinen an, die in den Wall eingelassen sind. Der Bau beginnt in den kommenden Monaten, ab 2017 soll der Gezeitenstrom dann 100.000 Haushalte mit Strom versorgen.

Paketzustellung per Drohne

Wer künftig ein Buch beim US-Internet-Händler Amazon bestellt, soll nicht mehr lange auf den Paketboten warten. Spätestens 30 Minuten nach der Bestellung wird der Schmöker per Drohne vor der Haustür landen. Noch ist der gerade erst werbewirksam vorgestellte Lieferdienst nicht mehr als ein Konzept – dem unter anderem die US-Luftaufsichtsbehörde erst noch zustimmen muss, bevor er frühestens 2015 an den Start geht. Doch die Transporttechnik, die auch die Deutsche Post erprobt, ist alles andere als eine Luftnummer.

So will etwa der australische Buchhändler Zookal schon kommendes Jahr zusammen mit dem Startup Flirtey in Sydney Bücher per Minihubschrauber ausliefern. Das soll die Kosten für Expresslieferungen von 8,60 auf 0,80 australische Dollar senken. Auch das US-Startup Matternet arbeitet intensiv an einem sich selbst steuernden Drohnenschwarm, der etwa Medikamente in abgelegene Dörfer in Entwicklungsländern transportieren könnte.

Damit werden Drohnen, die bisher nur als Spielzeug, fliegende Filmkameras oder sündhaft teures Militärgerät unterwegs waren, plötzlich zu einer Option für die Logistiker. Ganze Schwärme unbemannter Fluggeräte könnten Waren ausliefern – ohne die Straßen zusätzlich zu belasten. Der Online-Einkauf wäre dann mitunter sogar schneller als die Fahrt zum nächsten Shoppingcenter. Und selbst in Dörfern mitten in Afrika, die bisher kein Lkw erreichte, könnten Menschen bald Handel treiben.

Technisch steht dieser Vision nicht mehr viel entgegen. Sogar Spielzeugdrohnen wie die AR Drone 2.0 des französischen Anbieters Parrot sind schon jetzt mit GPS-Sensoren ausgestattet, die die Position der Fluggeräte metergenau bestimmen. Aufsichtsbehörden könnten also Flugkorridore bestimmen, durch die sich die Drohnen bewegen dürfen. Zudem sind die Geräte versierte Flieger: Computerchips und die Bildverarbeitung sind so weit entwickelt, dass Drohnen sich in der Luft gegenseitig Bälle zuwerfen, in Formation fliegen und sogar im Flug wie digitale Greifvögel Dinge aufschnappen können. Und schließlich können die Mikroflieger ihre Umgebung mit Radarsensoren und Kameras scannen und so Hindernissen ausweichen. Schneller als Lastwagen, die an jeder roten Ampel halten und in Staus stehen, sind sie ohnehin. Noch aber fehlen Umladestationen, an denen Drohnen entweder die Batterien tauschen oder die Fracht an Flieger mit frischem Akku weitergeben.

Amazon plant Drohne statt Postbote

Ein solches Netzwerk soll etwa der Wettbewerb schaffen, der kommendes Jahr in Kenia startet: Beim Flying Donkey Challenge sollen Teams Drohnen bauen, die bis zu 60 Kilogramm Last tragen und durch vorgegebene Flugkorridore selbstständig von Dorf zu Dorf fliegen. Bauern könnten dann beispielsweise per Drohne Gemüse zum nächsten Markt schicken, glaubt Ausrichter Jonathan Ledgard, Leiter von Afrotech – einer neuen Forschungseinrichtung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL), die Technologien für Afrika entwickelt. „Der Lastenesel“, sagt Ledgard, „muss fliegen lernen.“

Viel Zeit haben die Teams nicht. Schon 2018 sollen die fliegenden Esel im Finale gegeneinander antreten – in einem Rennen rund um den Mount Kenia. Die Drohnen sollen Ostafrikas zweithöchsten Berg in maximal 24 Stunden umrunden. Auf der 200 Kilometer langen Strecke müssen sie drei Pakete aufsammeln, die jeweils 20 Kilogramm wiegen, und sie an festgelegten Punkten abliefern. Den Teams, deren Flieger am besten abschneiden, winken zwei Millionen Dollar Preisgeld.

Die Aufmerksamkeit der Medien wird Ledgard mit dem Projekt sicher sein. Aber dem Briten, der jahrelang als Journalist für den „Economist“ aus Afrika berichtet hat, geht es keineswegs um ein irres Casting in der Savanne. „Wenn es gelingt, Transportdrohnen für unter 2.000 Dollar zu bauen“, sagt der Afrika-Kenner, „kann sich die Technik rentieren.“ Im Jahr 2030, so seine Vision, transportiert ein globales Drohnennetzwerk Güter so sicher, wie es heute nur mit bemannten Flugzeugen möglich ist.

Strom auf Vorrat

Bereits als das Orkantief Xaver Anfang Dezember noch weit draußen auf dem Atlantik lag, rauschte der Strompreis an der Leipziger Strombörse in den Keller. Der Grund: Die Händler erwarteten, dass die Windturbinen im Land wegen des starken Sturms drei bis vier Mal so viel Elektrizität produzieren würden wie üblich. Dieses enorme Angebot sei nur mit großen Preisnachlässen loszuschlagen, glaubten sie.

Die Reaktion der Trader illustriert ein zentrales Problem der Energiewende. Je mehr Strom Wind- und Solaranlagen produzieren, desto dringlicher wird die Aufgabe, das unstete Angebot auszugleichen. Das Ziel dabei: Statt Überschüsse mehr oder weniger zu verschenken, sollen sie für Zeiten gehamstert werden, in denen Wind und Sonne pausieren.

Weltweit sind Forscher daher in einem Wettlauf um die Entwicklung neuer, leistungsfähiger und bezahlbarer Speichersysteme. Sie sollen kurzzeitige Schwankungen in der grünen Stromproduktion ebenso kompensieren können wie längere Ausfälle, wenn tagelang kein Lüftchen weht oder Wolken den Himmel verhüllen.

Der Bedarf an Speicherkapazität ist gewaltig: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schätzt ihn für Deutschland im Jahr 2050 auf mindestens 16.000 Megawatt – was der Leistung von 16 Kernkraftwerken entspricht. Aber auch in vielen Gegenden der USA entstehen derzeit große Wind- und Solarparks, deren Strom gelagert werden will. Das erklärt, warum sich gerade dort so viele Spitzenforscher in spektakuläre Speicherprojekte stürzen.

Einer von ihnen ist Donald Sadoway, Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Er hat eine Batterie entwickelt, in der Strom in preiswerte flüssigen Metallen statt wie bisher in Feststoffen zwischengelagert wird. Schon im kommenden Jahr will der Chemiker mit seinem Startup Ambri einen Prototyp testen. Die Speicher in Containergröße sollen zwei Megawattstunden Strom aufnehmen können. Damit ließen sich 70 US-Haushalte einen Tag lang mit Elektrizität beliefern.

Künftig will Sadoway die Zellen zu Großspeichern mit einem Fassungsvermögen von mehreren Hundert Megawattstunden zusammenschalten. Sie könnten dann ganze Stadtteile versorgen. Als weitere Vorzüge der Technologie nennt der Forscher: Auch nach Jahren intensiver Nutzung verliert der Flüssigmetall-Akku, anders als seine Feststoff-Pendants, kaum Ladekapazität. Und er lässt sich preiswerter herstellen.

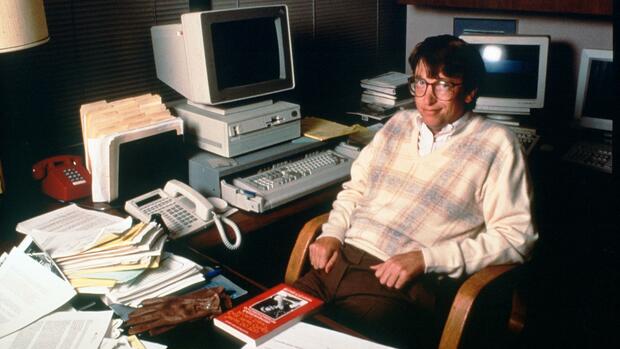

Vinod Khosla, Mitgründer von Sun Microsystems und heute Risikokapital-Legende, sowie Microsoft-Gründer Bill Gates hat Sadoway überzeugt. Mit 15 Millionen Dollar finanzieren sie den Bau einer ersten Produktionsstätte für die neuen Speicher.

Beide sind als Geldgeber auch beim kalifornischen Startup Lightsail an Bord. Dessen Entwickler kombinieren Druckluft und Wasser zu einem hocheffizienten Speicher. Produzieren Solarkraftwerke mehr Strom, als gerade benötigt wird, presst ein Motor mit der überschüssigen Energie Luft in einen Behälter. Damit die bei der Kompression entstehende Wärme nicht ungenutzt bleibt, sprühen die Kalifornier Wasser hinzu, das die Wärme aufnimmt. Anschließend trennen sie Druckluft und das erhitzte Wasser und speichern sie separat.

Displays zum Rollen

Wird Strom gebraucht, kehrt sich der Prozess um: Die Druckluft strömt aus dem Behälter und treibt einen Generator an; ein warmer Sprühnebel beschleunigt die Ausdehnung der Luft. Dank dieses Kniffs, behaupten die Lightsail-Entwickler, würden von zehn Kilowattstunden, die in den Speicher hineinfließen, sieben zurückgewonnen. Das System wäre damit ähnlich effizient wie gute Batterien – aber zu einem Zehntel der Kosten. Die Londoner Marktforscher von Navigant Research sagen Druckluftspeichern deshalb eine große Zukunft voraus. Schon 2023 sollen weltweit Anlagen mit einer Kapazität von mehr als 11 000 Megawatt installiert sein.

Eine vollkommen neue Speicheridee verfolgt das US-Unternehmen Ares aus Santa Barbara. Die Kalifornier lassen mit überschüssigem Strom Elektroloks einen Hügel hinauffahren. Wird Strom gebraucht, rollen die Loks wieder bergab. Die anfallende Bremsenergie wird in Strom zurückgewandelt und fließt ins Elektrizitätsnetz. In Nevada plant Ares das erste Schienenspeicherwerk der Welt. Es soll rund drei Millionen US-Haushalte etwa acht Stunden lang mit Strom versorgen.

Displays: Freie Entfaltung

Displays von Smartphones und Tablets haben in den letzten Jahren gewaltige Fortschritte gemacht. Ihre Auflösung wurde immer höher, und die Farben wurden brillanter. Nun steht der nächste Entwicklungssprung an: Bildschirme werden flexibel. Seit diesem Jahr verkaufen die Technikriesen Samsung und LG Handys mit leicht gebogenen Displays. Sie sollen sich wegen der Wölbung besonders gut halten und dabei ohne Fingerverrenkungen bedienen lassen. Ihr Preis liegt bei mindestens 750 Euro.

In der nächsten Stufe wollen die Hersteller bald schon Telefone mit flexiblen Displays auf den Markt bringen. Die sollen sich sogar wie eine Zigarre zusammenrollen lassen – oder von selbst die Form verändern. So präsentierten kanadische Forscher kürzlich einen Display-Prototyp, dessen Ecken sich krümmen, wenn eine E-Mail eintrifft. Das Handy oder Tablet der Zukunft winkt seinem Besitzer also zu.

Aber nicht nur flexibel werden die mobilen Geräte der Zukunft sein, sie produzieren auch ihren eigenen Strom. Das französische Startup Sunpartner hat dafür eine Folie aus transparenten Solarzellen entwickelt, die sich unauffällig in das Display integrieren lässt. Liegt das Telefon eine Stunde in der Sonne, erzeugt sie genug Strom für ein zehnminütiges Gespräch.

Smarte Kleidung für immer mehr Lebensbereiche

Vielleicht liegt es ja schon an der neuen High-Tech-Sportkleidung, an den sensorbestückten Schienbeinschonern und Trainingsbällen. In jedem Fall wird die TSG 1899 Hoffenheim, die Ende vergangener Saison nur dank der Relegation im Oberhaus des deutschen Fußballs blieb, diesen Winter im Liga-Mittelfeld verbringen.

Fakt ist, dass der Club nun auch technologisch vom Mäzenatentum des SAP-Mitgründers Dietmar Hopp profitiert. Denn seit November nutzen die Hoffenheimer vernetzte Funktionskleidung, um den Trainingsbetrieb zu optimieren. Integrierte Sensoren liefern Trainingsdaten en masse: Sprints, Tempo und Ballkontakte aller Spieler werden erfasst, auf Computer gefunkt und mit SAP-Software ausgewertet.

Wearables heißen diese High-Tech-Kleidungsstücke, die Computer- und Kommunikationstechnik mit klassischen Geweben oder anderen Accessoires verbinden. Smarte Computerbrillen wie etwa Googles Glass sind die augenfälligsten, aber längst nicht mehr die einzigen Beispiele dafür. Was den Hoffenheimer Profis teuer ist, bekommen ambitionierte Amateure nun auch billiger. Statt Funktechnik am Spielfeldrand und Rechenpower vom Technikpartner SAP reichen technikaffinen Fußballern Adidas’ smarter Adizero Fußballschuh und eine Handy-App, um Sprints und Schüsse zu protokollieren.

Solche smarten Kleidungsstücke werden in Zukunft immer mehr Lebensbereiche erobern. Vor allem dürfte die Technik mehr Sicherheit im Alltag bieten: Forscher des Berliner Fraunhofer-Instituts IZM haben beispielsweise einen Babystrampler mit Sensoren entwickelt, der die Eltern alarmiert, falls das Kind nicht mehr atmet.

Und im vom Bundesforschungsministerium geförderten Projekt SensProCloth arbeiten Hersteller und Forschungsinstitute an digital aufgerüsteter Schutzkleidung, etwa für Feuerwehrleute. Die könnte etwa, wie die Sensoren der Hoffenheimer Spieler, den Fitnesszustand jedes Retters drahtlos an die Einsatzleitung senden. Noch bevor der Helfer im Stress schlapp machte, könnte sein Chef den Rückzug anordnen.

Informationstechik: Die Superhirne

Was wirklich in den neuen Superrechnern steckt, die das kanadische Startup D-Wave Systems den Computerlabors von Google, der US-Raumfahrtbehörde Nasa und des Rüstungsherstellers Lockheed Martin geliefert hat, wissen noch nicht mal die Käufer genau. Die Kanadier versprechen, dass die Hochleistungsmaschinen die ersten Quantencomputer sind – ein Rechnertyp, der künftig millionenfach schneller arbeiten soll als klassische Computer.

Der Leistungssprung könnte es ermöglichen, das Wetter, Börsenbewegungen oder Medikamentenwirkungen mit bisher unverstellbarer Genauigkeit zu prognostizieren. Vereinfacht lässt sich die Stärke von Quantencomputern so beschreiben: Herkömmliche Informationseinheiten, Bits genannt, sind immer als 0 oder 1 definiert. Quantenbits können beides zugleich sein.

Das beschleunigt Rechnungen enorm – zumindest theoretisch. Denn die Technik ist selbst für Experten kaum zu verstehen. Daher soll 2015 die Berechnung einer bisher wegen ihrer Komplexität unlösbaren Kalkulation als Test herhalten: Findet die Maschine ein Ergebnis, gehen die Forscher davon aus, dass es sich tatsächlich um einen Quantencomputer handelt.

Mit dem Auto durch die Luft

Es ist eine alte Science-Fiction-Vision, die nun Realität wird: Fliegende Autos, bekannt aus Filmen wie „Zurück in die Zukunft“ oder „Das fünfte Element“, können Technikfans jetzt beim US-Startup Terrafugia vorbestellen. Das nämlich hat einen Wagen mit dem treffenden Namen Transition entwickelt, der sich – ähnlich einem Bond-Mobil – auf Knopfdruck und in 60 Sekunden in ein Flugzeug verwandelt. Mit eingeklappten Flügeln passt das 279.000 Dollar teure Vehikel problemlos in jede Garage – ganz wie ein normales Auto.

Abheben darf der Zweisitzer allerdings nur auf der Startbahn eines Flughafens. In der Luft beschleunigt er auf bis zu 185 Kilometer pro Stunde und kommt mit einer Tankfüllung rund 750 Kilometer weit. Damit könnten Geschäftsreisende locker von Hamburg nach München fliegen. Einmal gelandet, geht es ohne umsteigen auf der Autobahn weiter in die Stadt.

Der Verbrauch des Zwittergefährts liegt laut dem Hersteller bei elf Litern pro 100 Kilometer. Mehr als 100 Interessenten haben bereits 10.000 Dollar als Kaufoption angezahlt. 2015 sollen die ersten Exemplare ausgeliefert werden.

Und die Ingenieure arbeiten schon an einem Folgemodell, das es Pendlern ermöglichen soll, direkt vor der Haustür abzuheben: Das TF-X genannte Auto fährt auf Knopfdruck zwei Flügel mit Propellern aus, mit denen es senkrecht startet wie ein Helikopter. Dank Autopilot, Ausweichautomatik und einem Fallschirm, an dem der Flugwagen bei einem Defekt zu Boden gleitet, soll sich der Viersitzer so leicht steuern lassen, dass sein Fahrer nur fünf Übungsstunden und keine Pilotenlizenz braucht.

Ob das die Luftfahrtbehörden genauso sehen, ist allerdings noch völlig offen. Einen Vorteil hat TF-X gegenüber dem Vorläufer allerdings: Es fliegt nicht mit Benzin, sondern mit Strom und ist damit sehr viel umweltfreundlicher. Der Nachteil: Laut Terrafugia kommt der fliegende Stromer frühestens in zehn Jahren auf Markt.

Leben: Das Ende vom Ende

Sterben muss nicht sein, finden Futurologen wie der US-Forscher Ray Kurzweil. Der erfolgreiche Buchautor und Chefentwickler des Internet-Konzerns Google schluckt schon seit vielen Jahren täglich an die 150 Vitaminpillen, um seine Zeit im Diesseits zu verlängern. Der 65-Jährige geht fest davon aus, dass der Tod in wenigen Jahrzehnten überwunden ist.

Dabei setzen Zukunftsgläubige wie er auf immense Entwicklungssprünge bei medizinischen und biologischen Technologien. So findet Kurzweil, dass unser Erbgut dringend mithilfe der Gentechnik umprogrammiert werden müsse: „Wir laufen mit einer alten und überholten Software herum.“ Die sei vor 10.000 Jahren optimal gewesen, brauche aber ein Update.

Computergesteuerte Autos für mehr Sicherheit

Kurzweil setzt auch darauf, den menschlichen Körper mit immer intelligenteren Computern zu verzahnen. Das Handy sei schon eine Erweiterung von Körper und Geist. Da liegt es für Kurzweil auf der Hand, es ins Gehirn zu implantieren, sobald es klein genug ist. Spätestens dann klappe auch die Datenübertragung zwischen Gehirn und Computerchips gut genug.

An Hirn-Computer-Schnittstellen arbeiten vor allem jene Forscher, die elektronisch gesteuerte Prothesen bauen. Bald sollen dann auch winzige elektronische Roboter in der Blutbahn unterwegs sein, die den Körper fit und gesund halten. 300 Jahre könnten wir so – mithilfe von Biotech und IT – werden, postuliert Kurzweil. Schon in 50 Jahren sei das möglich.

Wenn der körperliche Verfall dann gar nicht mehr aufzuhalten ist, heißt der nächste logische Schritt für den Visionär, unseren Geist auf eine Festplatte zu bannen. Unsere Talente und mentalen Fähigkeiten lebten dann als „Sicherheitskopie für die Ewigkeit“ in silico weiter.

Für Kurzweil selbst könnte das zu knapp werden. Deshalb will er sich nach seinem Tod einfrieren lassen – damit er später einmal aufgetaut und wiederbelebt werden kann, wenn all diese Techniken Wirklichkeit geworden sind.

Verkehr: Vorfahrt für Auto-Mobile

Schwedens Regierung hat ein ehrgeiziges Ziel: Die Zahl der Verkehrstoten soll auf null sinken, und das bis spätestens 2020. Derzeit zählt das dünn besiedelte Land noch rund 300 von Autofahrern verursachte Todesfälle pro Jahr. Dass die Politiker es ernst meinen, zeigt ein gewagter Pilotversuch: Zusammen mit dem Hersteller Volvo lassen sie ab 2014 rund 100 selbstfahrende Autos unter Alltagsbedingungen im Straßenverkehr, etwa in Göteborg, testen.

Um die Wagen sicher – und vor allem besser als menschliche Piloten – durch Innenstädte, dicht bewachsene Alleen und den Autobahnverkehr zu lenken, verfügen die selbstfahrenden Autos von Volvo über eine Vielzahl von Augen und Ohren: Sensoren, Radarsysteme, Kameras sowie zahllose Mikrochips. Sie schaffen so rund 20 Mal pro Sekunde ein Bild der Umgebung und verknüpfen es mit Informationen über Straßen, Brücken und Hügel, die in einem Navigationsgerät hinterlegt sind.

Volvo greift mit dem Konzept den Softwareriesen Google an, aber auch die Autohersteller BMW, Ford, Mercedes, Nissan, Volkswagen, Audi sowie die Zulieferer Continental und Bosch. Sie alle präsentierten jüngst neue Ideen für selbstfahrende Fahrzeuge. Den Trend zum autonomen Mobil findet Carlos Ghosn, Chef des weltweit viertgrößten Autoherstellers Renault-Nissan, logisch: „Selbstfahrende Autos sind weltweit das größte Technikthema der nächsten Jahre.“ Sein Unternehmen kündigte kürzlich an, bis 2020 ein selbstfahrendes Auto auf den Markt zu bringen.

Roboter statt Küchenhilfe

Die Vorteile der computergesteuerten Wagen sind klar: Auch wenn die meisten Autofahrer glauben, sie lenkten ihren Wagen besser als jede Maschine, beweist die Statistik der Bundesanstalt für Straßenwesen anderes: Jedes Jahr gibt es weltweit 1,3 Millionen tödliche Unfälle. 4.000 allein in Deutschland. Und in 90 Prozent dieser Fälle ist der Fahrer schuld. Hinterm Steuer ist der Mensch also eine ziemliche Niete. Er sieht nachts schlecht, muss im Gegenlicht anderer Autofahrer ständig blinzeln. Und manchmal schläft er sogar ein.

Neben dem enormen Gewinn an Sicherheit, den der Einsatz leistungsfähiger Computertechnik verspricht, wächst auch der Komfort der autonomen Fahrmaschinen gewaltig: Statt sich über Staus aufzuregen, könnte der Fahrer künftig lesen, Mails checken oder dösen. Und schon bald wird sich das Auto seinen Parkplatz ganz automatisch und ganz alleine per Knopfdruck auf dem Smartphone suchen.

Die Technik könnte zudem die individuelle Mobilität selbst retten, glaubt Sebastian Thrun, der für Google ein selbstfahrendes Auto entwickelt: „Wir könnten die Kapazität der Straßen verdoppeln oder gar verdreifachen, wenn der Mensch nicht fährt.“ Denn autonome Fahrzeuge können dichter auffahren, nachts besser sehen, schneller reagieren, effektiver bremsen und sich gegenseitig vor Unfällen, Staus, Glatteis und Regen warnen.

Diesen Komfort wollen wiederum zuerst die Schweden von Volvo ihren Kunden bieten. Schon 2017 soll mit dem Geländewagen XC 90 das erste selbstfahrende Auto serienreif sein. Wie viel die neue Technik kosten wird, ist allerdings noch unklar.

Robotik: Schnippeln, wuseln, wachen

Maschinen fertigen heute vollautomatisch Hunderttausende von Produkten – von der Autokarosserie bis zum Zielfernrohr. Seit der Erfindung des mechanischen Webstuhls Ende des 18. Jahrhunderts haben wir uns daran gewöhnt, dass industrielle Herstellung mit immer mehr Automatisierung, Fließbändern und Robotern einhergeht.

Doch nun erobert der Automatisierungstrend ganz neue Bereiche, die bisher noch der Handarbeit vorbehalten waren – von der Küche bis zum Krankenhaus.

Zwar müssen Gourmetköche vorerst nicht um ihre Jobs fürchten. Mitarbeiter von Fast-Food-Restaurants dagegen schon. Sie seien durchaus ersetzbar, finden die Gründer des kalifornischen Startups Momentum Machines. Die Jungingenieure Jack McDonald, Alex Vardakostas, Steven Frehn und Ari Atkins aus San Francisco haben einen Roboter gebaut, der ohne menschliches Zutun Hamburger zubereitet. Mithilfe der immerhin schlafzimmerschrankwandgroßen Maschine wollen die vier nun den 70 Milliarden Dollar schweren US-Markt für Fritten und Burger mit einer eigenen Schnellimbisskette aufrollen. Ihr Argument: Ihr Automat mache bessere Burger als jeder Mitarbeiter eines Fast-Food-Restaurants.

Was nicht etwa am schludrigen Arbeiten der Fast-Food-Köche liegt, sondern vor allem am Preis ihrer Arbeitskraft. Vardakostas beziffert sie in den USA auf insgesamt neun Milliarden Dollar. Komme dagegen sein Burger-Automat zum Einsatz, könnten Schnellrestaurantbetreiber mehr Geld in bessere Zutaten investieren. Superfrische Gourmetburger – Vardakostas weiß, worauf es ankommt. Sein Vater betreibt einige Schnellimbissrestaurants in Kalifornien, in denen er als Kind aushalf.

Im Alltagsbetrieb schnippelt der Automat Tomaten, Gurken oder Zwiebeln erst dann klein, wenn die Bestellung per Telefon- oder Mail-Order eingeht. Und wenn der Kunde ein Mischungsverhältnis von 20 Prozent Schwein und 80 Prozent Rind wünscht, dann knetet der Roboter den Fleischklops al gusto zusammen.

Weltraumforschung zum Nulltarif

Noch gravierender als die Küchen dieser Welt wird die Robotik aber das Gesundheitssystem verändern. Schon heute unterstützen Computer Chirurgen bei Operationen, indem sie zum Beispiel aus Steuerbewegungen elektronisch geführter OP-Bestecke das unwillkürliche Zittern der Hände herausrechnen. Und alten Menschen helfen Roboter, das tägliche Leben zu meistern – zum Beispiel, indem sie selbstständig einen Hilferuf absetzen, wenn die Senioren sich in einer Notlage befinden.

Seit wenigen Monaten hat zudem das erste medizinische Ferndiagnosesystem von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassung erhalten. RP-Vita, so der Name des Remote-Präsenz-Systems des Roboterspezialisten iRobot und des Telemedizinanbieters In Touch Health, wuselt in Kliniken umher, um Patienten zu helfen.

Wird jemand in kritischem Zustand eingeliefert, trommelt der Roboter Pfleger und Ärzte teils physisch, teils telemedizinisch – auf seinem Bildschirm – zusammen und präsentiert allen die wichtigsten Daten des Patienten. Daraufhin entwirft das Notfallteam einen Rettungsplan für den Patienten, den der Roboter überwacht.

Raumfahrt: Fliegende Würfel

Als Mitte November vor der US-Ostküste eine Minotaur-Rakete in den Weltraum startete, stellte sie einen Rekord auf: Gleich 29 Satelliten entließ sie in den Erdorbit, so viele auf einen Schlag wie nie zuvor. Die Rakete war nicht einmal besonders groß. Vielmehr waren die Satelliten besonders klein: 28 von ihnen waren Würfel mit nur zehn Zentimeter Kantenlänge, gespickt mit Computerchips und Sensoren.

Es ist der bisher größte Einsatz sogenannter Cubesats, einer neuen Klasse von Satelliten, die erheblich preiswerter, leichter und handlicher sind als herkömmliche Modelle. Kosten große Satelliten mehr als 100 Millionen Dollar und ihr Start noch einmal 80 Millionen Dollar, lassen sich Cubesats für 10.000 Dollar bauen. Und weil sie in Raketen so wenig Platz brauchen, schießen Nasa und Co. sie oft gar zum Nulltarif neben kommerziellen Satelliten ins All.

Das Konzept ist schon älter – doch erst jetzt werden Cubesats populär: Studenten bauen Mini-Sputniks, Startups entwickeln Weltraumteleskope, und mit den jüngsten 28 Cubesats wollen Nasa, US-Militär und staatliche Institute Weltraummüll überwachen, Solarzellen im All testen und messen, wie Blitze die Atmosphäre verändern.