Apples Autopläne: Dieses Potenzial hat das iCar

Sieht so das iCar von Apple aus? Eine Konzeptstudie von Autodesigner Liviu Tudoran (Quelle: Screenshot Youtube/Liviu Tudoran 2015)

Stau. Peter Hastig verlässt den Frühstückstisch heute 15 Minuten früher, um rechtzeitig zur Präsentation im Büro zu erscheinen. Dass die Straßen verstopft sind, hat ihm nicht das Radio verraten, sondern das Elektroauto vor seiner Haustür. Es hat Hastig angefunkt und nebenbei eine Ausweichroute berechnet.

Hastig steigt in den Wagen. Aus den Lautsprechern ertönt das Lied, das der Unternehmer eben noch in der Küche gehört hat: Beethovens Mondscheinsonate. Seine Klassikplaylist hat Hastig in der Cloud gespeichert, das Auto lädt sie automatisch. Sitz, Rückspiegel und Temperatur hat der Stromer schon auf die Bedürfnisse von Hastig eingestellt. Er mag es kühl.

Das Auto kennt sein Ziel, es surrt selbstständig los. Hastig hat genug Zeit, über den berührungsempfindlichen Bildschirm auf dem Armaturenbrett an seiner Präsentation zu feilen.

Nachdem es seinen Fahrgast pünktlich abgeliefert hat, fährt das Auto zur Ladestation und tankt Strom. Mit der neuen Batterietechnik dauert das nicht Stunden, sondern Minuten. Nur zwei Blocks weiter sammelt es eine Ärztin auf, sie will ins Krankenhaus. Ihr Unterhaltungsprogramm, die Nachrichten des Tages, läuft bereits.

Elektrisch, selbstfahrend, besitzerlos, personalisiert, vernetzt: So ähnlich wie in dem fiktiven Beispiel könnte Mobilität bald aussehen. Vieles deutet darauf hin, dass auch der Technologieriese Apple ein wichtiger Protagonist in diesem Szenario sein will. Laut Informationen des Wall Street Journal (WSJ) wollen die Kalifornier schon 2019 mit einem eigenen Elektroauto in den Markt starten.

Was ist an den iCar-Gerüchten dran?

Apple äußert sich naturgemäß dazu nicht offiziell. Laut WSJ lässt Apple allerdings das Team, das an dem geheimen Auto-Projekt mit dem Codenamen Titan arbeitet, von 600 auf 1800 Personen verdreifachen. Wie die britische Tageszeitung Guardian kürzlich berichtete, habe es zudem im August Gespräche zwischen Apple und dem kalifornischen Verkehrsministerium (DMV) gegeben. Darin sei es um Regelungen für selbstfahrende Autos gegangen. Schon im Mai soll der iKonzern ein Gelände in der Nähe von San Francisco offiziell angefragt haben, um dort Autos zu testen.

Die traditionellen Automobilhersteller beobachten ganz genau, was bei Apple vor sich geht. Denn Daimler, BMW, Volkswagen und Co. wollen nicht hinten anstehen, sollte Apple mit einem eigenen Fahrzeug auch über Straßen rollen. Das gilt umso mehr, seit die Dieselgate-Affäre die Glaubwürdigkeit der Branche erschüttert hat.

Doch klar ist auch: Das iCar müsste einiges bieten, um den Etablierten Marktanteile abzujagen. Ob die Branche einen ähnlich grundlegenden Wandel durchlebt wie der Handymarkt beim Launch des ersten iPhones, ist fraglich. Doch warum sieht Apple gerade in diesem schwierigen Markt Potenzial?

„Sicher nicht aus reiner Liebe zum Automobilbau“, bewertet Peter Fintl, Automobilexperte der französischen Innovationsberatung Altran, Apples Ambitionen. „Apple hat viel Geld mit Produkten wie dem iPod oder dem iPhone gemacht. Im Smartphonebereich habe Apple 90 Prozent der Profite abgegriffen, schätzt auch Wolfgang Bernhart, Partner im Automobilkompetenzzentrum bei der Beratung Roland Berger. Viel mehr sei nicht zu holen.

Sein Portfolio will Apple daher nun um smarte Dienste im Mobilitätssektor erweitern. Ende August lag der Börsenwert des Unternehmens bei 480 Milliarden Euro – das entspricht dem geschätzten Wert aller deutschen und US-amerikanischen Fahrzeughersteller zusammen. „Um diese Bewertung zu rechtfertigen, muss Apple weiter so stark wachsen“, sagt Bernhart.

In der Autobranche wittern die Kalifornier fette Beute. Zu Recht. Automobiler Transport und Mobilität machen mit etwa zehn Billionen Dollar etwa 15 Prozent des globalen Bruttoinlandsproduktes aus. Der Umsatz der Hersteller aus Fahrzeugproduktion und Verkauf beträgt weltweit fast zwei Billionen Dollar jährlich – bei einem Rekordgewinn von etwa 180 Milliarden Dollar im Jahr 2014.

Dass Google im Silicon Valley am selbstfahrenden Auto arbeitet, ist schon lange bekannt. Auch Apple arbeitet Gerüchten zufolge an einem eigenen Fahrzeug. Was weniger bekannt ist: Auch die Autobauer haben ihre Forschungszentren im Silicon Valley. Manche sogar schon länger, als es Google gibt.

Quelle: Autonews.com

Mercedes-Benz:

Als ersten Automobilhersteller zog es Mercedes-Benz 1994 ins Silicon Valley – damals war nicht einmal der Google-Vorläufer BackRub gegründet. Aktuell arbeitet Daimler in Kalifornien am Advanced User Experience Design und am autonom fahrenden Fahrzeug. Mittlerweile darf Mercedes sogar im Alltagsverkehr seine selbstfahrenden Autos testen. Stand 2013 waren 100 Mitarbeiter im Silicon Valley beschäftigt – die Kapazitäten sollen verdoppelt werden.

BMW:

2013 besuchte der damalige Wirtschaftsminister Philipp Rösler BMW im Silicon Valley und testete einen Elektrowagen. Schon 15 Jahre vorher, 1998, hat BMW eine Niederlassung im Mountain View errichtet, dem Herzen des Silicon Valley. Aktuell beschäftigt der bayerische Autobauer dort 30 Mitarbeiter, die vor allem neue Technologien und Trends ausmachen sollen, die relevant für BMW sind. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung und Erforschung dieser Neuheiten. Die Mitarbeiter entwickeln gerade Assistenz- und Infotainmentsysteme.

Volkswagen:

Volkswagen betreibt seit August 1998 im Silicon Valley das „Electronics Research Laboratory“ (ERL) – als Teil des globalen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerks. Zu Beginn hatte das ERL noch drei Mitarbeiter – mittlerweile sind es über 80. Die VW-Marke Audi testet hier etwa selbstfahrende Fahrzeuge – ein Audi A7 ist bereits von Palo Alto 500 Meilen über einen Highway nach Las Vegas gefahren. Infotainmentanwendungen werden ebenfalls erprobt. Daneben betreibt VW Kooperationen mit Universitäten.

Toyota:

2001 zog Toyota im Silicon Valley das erste Forschungszentrum hoch – nachdem der japanische Autobauer bereits 1977 eines in Michigan erbaute. Im April 2012 eröffnete der Toyota ein neues Forschungszentrum im Silicon Valley, in dem vor allem Infotainment-Systeme entwickelt und erforscht werden sollen. Vor Ort arbeiten 40 Mitarbeiter. Insgesamt beschäftigt Toyota in seinen Forschungszentren in Amerika über 1100 Mitarbeiter.

General Motors:

2007 eröffnete GM sein „Advanced Technology Sillicon Valley Office“. Laut autonews.com arbeiten dort aktuell nur sieben Mitarbeiter – geleitet wird das Büro von Frankie James. Das Büro ist vor allem da, um zu beobachten, was im Silicon Valley passiert und um Technologien und Trends auszumachen, die dem Unternehmen nützlich sein könnten. Vier Mitarbeiter sind dafür verantwortlich. Einer ist speziell dafür da, gewinnbringende Investmentmöglichkeiten vor Ort auszumachen.

Nissan:

2011 baute Nissan sein Forschungszentrum im Silicon Valley auf. Es soll das Zentrum für die Forschung am selbstfahrenden Auto sein. Ziel ist es, 2020 ein marktreifes Fahrzeug vorstellen zu können. Weiter sollen dort neue Wege gefunden werden, Auto und Mensch zu verbinden, die Spracherkennung wird weiter erforscht und das Zentrum soll zu Testfahrten und der Analyse der dabei anfallenden Daten genutzt werden. Bis 2016 sollen hierfür über 60 Forscher eingestellt werden, sagte Carla Bailo 2013 gegenüber Bloomberg – damals noch als Vize-Präsidentin des nordamerikanischen Forschungsteams von Nissan.

Nissan kooperiert mit der Stanford University, der University of California’s Berkeley und verschiedenen Unternehmen im Silicon Valley.

Honda:

Im Mai 2011 eröffnete Honda sein Technikzentrum im Silicon Valley. Dort arbeiten die Forscher an der Vernetzung von Autos, Cybersecruity und Big Data-Anwendungen für das Auto.

Hyundai:

Seit 2012 betreibt auch Hyundai ein Büro im Silicon Valley. Allerdings arbeiten dort nur fünf Mitarbeiter. Das Büro dient vor allem dazu, in junge Unternehmen zu investierten und Partnerschaften zu größeren Technologieunternehmen aufzubauen. Der Fokus liegt hierbei auf der Verknüpfung von Fahrzeugen mit Smartphones, drahtloser Kommunikation und umweltschonende Technologien.

Ford:

Das erste Büro im Silicon Valley eröffnete Ford erst 2012 – dafür investiert der amerikanische Autobauer nun umso mehr in den Standort mit dem Ziel, das größte Automobil-Forschungslabor im Silicon Valley aufzubauen. Im Januar dieses Jahres hat Ford sein neues „Research and Innovation Center“ in Palo Alto eröffnet. Hier soll an Innovationen wie dem autonomen Fahren, der Vernetzung von Menschen und Fahrzeug sowie Big Data-Mobilitätslösungen auf der Grundlage von Fahrzeugdaten und Kunden-Feedback gearbeitet werden. Dafür kooperiert Ford mit der University of Stanford und hat den früheren Apple-Mitarbeiter Dragos Maciuca an Bord geholt. Aktuell arbeiten 125 Forscher, Entwickler und Wissenschaftler vor Ort für Ford.

Würde Apple nur zehn Prozent des auf 500 Milliarden Dollar geschätzten US-Automarktes erreichen, könnte das den Absatz des Konzerns nennenswert beeinflussen, rechnet Gene Munster vor, Analyst der Investmentbank Piper Jaffray.

„Apple kann in zwei Jahren eigenes Auto entwickeln“

Für den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und Gründer von Tesla Motors, Martin Eberhard, "ist es ziemlich offensichtlich, dass Apple an einem Auto arbeitet."

Die Umsetzung sei kein großes Problem. Kaum ein Autohersteller fertige heute ein neues Modell allein. Zulieferfirmen wie Bosch, Continental oder Magna könnten das iCar unter der Leitung der Apple-Projektleiter bauen, meint der Altran-Experte Fintl. Nur um Design und Unterhaltungselektronik würde sich das Unternehmen vermutlich selbst kümmern.

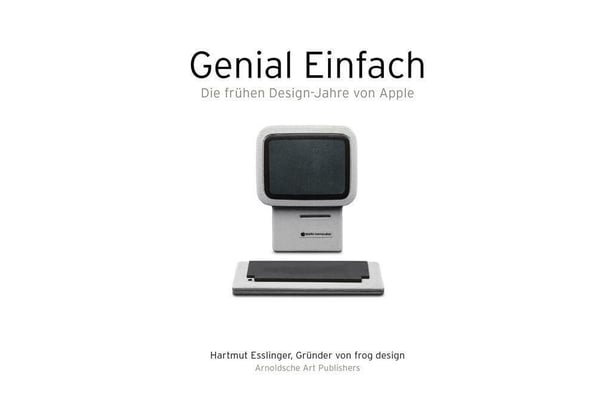

In seinem Buch "Genial Einfach" berichtet Hartmut Esslinger von seiner Zusammenarbeit mit Steve Jobs und wie dieser das Potential des Designs erkannte. Das Buch zeigt hunderte Skizzen und Bilder von den Ursprüngen der Designs. Im Folgenden eine kleine Übersicht.

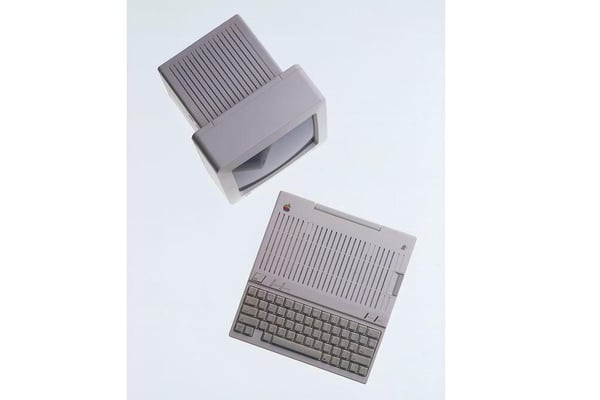

Hier im Bild: Der Charme von 1982 spricht aus dieser Macintosh-Studie, die aus Faserstoffplatten gebaut wurde.

© Hartmut Esslinger & frog team

Diese Studie zeigt das MacBook 1, wie die Designer es sich 1982 vorstellten. Es erscheint aus heutiger Sicht als ein ziemlich dicker Brummer - im Vergleich zu anderen tragbaren Computern der Achtziger ist es aber schon ein zartes Pflänzchen.

© Hartmut Esslinger & frog team

Waren Computer damals meist in einem Grau-Beige-Ton gehalten, entstand ab 1982 in der Zusammenarbeit zwischen Jobs und Esslinger das neue, moderne Farb- und Designkonzept "Snow White" (der englische Name des Märchens "Schneewittchen").

© Hartmut Esslinger & frog team

Der Entwurf des Apple IIc von 1983 erinnert noch stark an eine Schreibmaschine. Bei diesem Modell wurde erstmals das neue Weiß eingesetzt. Das sollte den Computer kompatibler für Wohnräume machen.

© Hartmut Esslinger & frog team

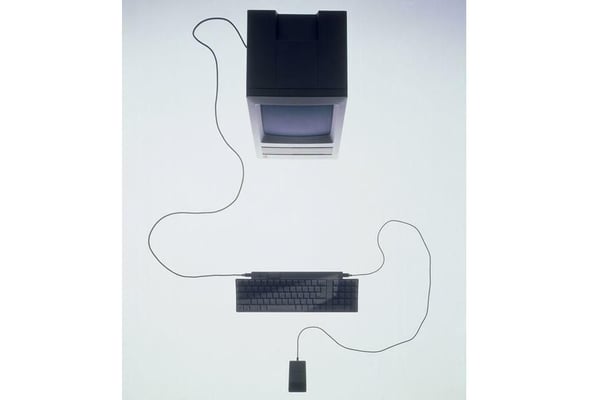

Schlanker kommt da schon dieser Entwurf des Macintosh SE von 1983/84 daher. Die Vision eines modernen Keyboards und der Maus zur Eingabe.

© Hartmut Esslinger & frog team, Foto: Dietmar Henneka

Mobiltelefone waren in den Achtzigerjahren noch halbe Telefonzellen. Wie unpraktisch, dachte sich schon damals das Apple-Design-Team - und entwarf 1983 etwa diese frühe Version eines Klapp-Handys.

© Hartmut Esslinger & frog team

Eine frühe Vision eines Tablet-Macs. Dieses Design stammt von 1982. Die Bedienung sollte über einen großen, klobigen Eingabestift funktionieren.

© Hartmut Esslinger & frog team

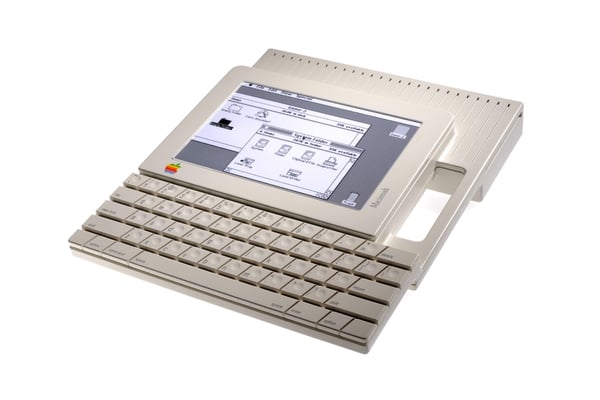

1984: Eine Weiterentwicklung der MacBook-Idee und des Tablet-Designs. Diese MacBook-Studie hatte einen integrierten Touchscreen.

© Hartmut Esslinger & frog team, Foto: Rick English

1985 macht dieser Entwurf eines "Baby Mac" schon was her. Tastatur und Maus sind farblich abgestimmt.

© Hartmut Esslinger & frog team, Foto: Victor Goico

Hartmut Esslinger: Genial Einfach – Die frühen Design-Jahre von Apple

296 Seiten, 400 Abbildungen in Farbe

€ 29,80 [D] | ISBN 978-3-89790-408-8 | Arnoldsche Art Publishers

Für Fintl ist es ebenfalls „absolut realistisch“, dass Apple schon in vier Jahren mit einem Auto auf dem Markt erscheint. „Mit dem passenden Partnernetzwerk aus Automobil- oder Zuliefererunternehmen kann man problemlos in zwei bis drei Jahren ein eigenes Auto entwickeln.“

Doch warum sollte Apple überhaupt ein Auto bauen? Das Unternehmen könnte sich darauf beschränken, Fahrzeuge mit seinen Diensten wie der Kartenanwendung Apple Maps oder der Spracherkennung Siri auszurüsten.

Schließlich beansprucht auch ein Firmengigant wie Google nicht für sich, Automobilhersteller zu werden.

Apple hingegen scheint mehr zu wollen. Neben den Daten und der Herrschaft über die Benutzeroberfläche soll ein weiteres mobiles Endgerät entstehen, das sich in sein Ökosystem aus Hardware und Dienstleistungen fügt. Langfristig will das Unternehmen autonom fahrende Stromer in Großstädten mit Carsharing verbinden und Mobilität effizienter und nutzerfreundlicher machen, schätzen Branchenexperten. Ein smartes Auto für die smarte Stadt.

Damit das iCar Erfolg hat, sind zwei Dinge entscheidend, findet Wolfgang Bernhart. Konnektivität: Das Auto ist mit dem Nutzer und der Cloud, also dem Internet, verbunden und stellt so alle nötigen Dienste zur Verfügung.

Es soll zudem verstehen, was der Fahrer als nächstes brauche, sei es die Tanksäule, das Café oder die Bushaltestelle, von der aus die Reise weitergehen könne. Mit diesen Fähigkeiten, Bernhart nennt das Kontextintelligenz, würde es sich erheblich von den Modellen unterscheiden, die Autohersteller heute anbieten könnten.

Er glaubt, dass Apple ein Auto nach demselben Prinzip bauen werde, das sich auch bei iPod, iPad & Co. ausgezahlt habe. Er erwartet in attraktives, minimalistisches Design und eine intuitive Bedienoberfläche, mit der sich Inhalte komfortabel von einem Endgerät auf das andere spielen ließen.

iCar 2019: erst einmal nicht selbstfahrend

Dass Apple schon 2019 mit einem vollautomatisierten Fahrzeug aufwartet, gilt vielen Fachleuten aber für ausgeschlossen. Es werde noch zehn bis fünfzehn Jahre dauern, ehe Autos vereinzelt in Regionen wie Kalifornien selbstständig von Haustür zu Haustür tingelten.

Sollte das iCar tatsächlich in vier Jahren erscheinen, dann vermutlich als wertiges Multimedia-Elektroauto mit Assistenzfunktionen. Die werde man möglicherweise in Richtung Autopilot updaten können, meint Ferdinand Dudenhöffer, Professor für Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen.

Denn noch wirft die Technologie zu viele Fragen auf. Angefangen beim Haftungsrecht – etwa ob der Fahrzeughalter oder der Hersteller verantwortlich ist, wenn ein Roboauto einen Unfall baut. Oder ob ein selbstfahrendes Auto dem Kind auf der Straße ausweichen soll, auch wenn es dann in eine Menschenmenge fährt.

Bis in Deutschland Roboautos auf den Straßen fahren, dürfte noch viel Zeit vergehen. „So wie wir aufgestellt sind, wird Deutschland einer der langsamsten Staaten der Welt sein“, sagt Autoexperte Dudenhöffer.

Das iCar ist nicht disruptiv – oder doch?

Wie üblich, macht Apple ein großes Geheimnis um viel Offensichtliches. Dennoch bleibt unklar, ob IT-Firmen wie Apple oder Google mit einem eigenen Auto eine disruptive, also marktverändernde Kraft, entfalten könnten. Deutsche Fahrzeug-Premiumhersteller müssen sich nicht fürchten, meint der Roland Berger Partner Wolfgang Bernhart, jedenfalls nicht in Bezug auf das iCar. Er verortet den Stromer von Apple eher in einer Nische als im Massenmarkt.

Zwischen 50.000 und 70.000 Euro könnte das iCar kosten. Konkurrenten dürften die Hersteller kleiner Premiumfahrzeuge, etwa des Mini (BMW-Gruppe) oder des GLA, einem kompakten SUV von Mercedes, sein. Auch den Elektroautopionier Tesla zählt er zu den Marken, bei denen Apple wildern könnte. Anlass zu großer Sorge für die breite Fahrzeugpalette etablierter Marken bestehe derzeit nicht. Apple dürfte allerdings eine aufrüttelnde Wirkung auf so manchen Hersteller entfalten.

Das passt zu dem, was BMW offiziell verlautbaren lässt. Das Unternehmen sieht sich „aufgrund seiner Innovationsstärke gut aufgestellt“. Es begrüßt sogar neue Wettbewerber auf dem Markt für Elektromobilität, meldet die Pressestelle. Ähnliches antwortet Daimler auf Anfrage der WirtschaftsWoche. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Stuttgart arbeitet in einigen Bereichen schon mit Apple zusammen, etwa bei der Integration von Apple Carplay, das Daimler vor wenigen Wochen für die neue A-Klasse vorgestellt hat.

Mit Apple Carplay oder auch Android Auto von Google können Nutzer ihre Smartphones an das Infotainmentsystem ihrer Fahrzeuge anbinden. Die Programme und Inhalte ihrer Endgeräte flimmern dann über die Auto-Bildschirme.

Bei Unterhaltungssystemen und Navigation kämpfen die Premiumhersteller schon jetzt gegen die IT-Konzerne. Nutzer fragten sich, weshalb sie etwa für das BMW-Infotainment 3.000 Euro ausgeben sollten, wenn der Autobildschirm verbunden mit dem iPhone vielleicht sogar eine bessere Navigation biete, meint Altran-Fachmann Fintl.

Für Fintl könnte ein weiteres Modell wackeln, sollte Apple mit einem kleinen, schicken Stromer den digitalen Lebensstil eines Großstadtpublikums einfangen. „Zielt Apple auf die Nutzergruppe jung, urban, progressiv, umweltbewusst, wäre das eine „Gefahr für den i3“, das Elektromobil vom BMW.

Viele Fahrzeughersteller haben die Entwicklung von Elektroautos nur halbherzig vorangetrieben. Das könnte ihnen zum Verhängnis werden. BMW sei ein gutes Beispiel, sagt der ehemalige Tesla-Vorstandsvorsitzende Martin Eberhard. „Sie machen wunderschöne Fahrzeuge. Doch dann bauen sie den i3, das definitiv hässlichste Auto der Marke. Sie machen das ganz bewusst, weil sie befürchten, mit Elektroautos ihren konventionellen Fahrzeugmarkt zu kannibalisieren“.

Mit einer ersten Fahrzeuggeneration, das glauben Branchenkenner, schubst Apple die Welt der Automobilhersteller nicht aus der Umlaufbahn. Zunächst wird der iKonzern wohl einen überschaubaren Markt bedienen: Klein, smart und grün. Wehe aber, sollte es Apple gelingen, ein attraktives, selbstfahrendes, vernetztes Auto mit Carsharing zu verbinden. Das würde Mobilität radikal verändern und die Bedeutung wichtiger Player umkehren. Autohersteller die glauben, Autofahrer wie Peter Hastig empfinden das Auto auch in Zukunft nur als sinnvoll, wenn sie es selbst steuern können, könnten für ihre Einstellung teuer bezahlen und als Hardwarelieferanten enden.

Zumal Apple gegenüber den traditionellen Autofirmen einen weiteren Vorteil hat. Es besitzt die Bezahldaten der Nutzer über Apple Pay. Mit dem System können Konsumenten bequem per Smartphone oder Apple Watch bezahlen. Mit dem Dienst cruisen die Nutzer beleglos durch die Smart City. Nach der Einführung in den USA ist der Dienst, der mit Banken kooperiert, diesen Sommer auch in Europa gestartet.

Doch auch die klassischen Premiumhersteller, Google mit Kooperationspartner oder der US-Fahrdienst Uber, der den Taxiunternehmen weltweit das Geschäft vermiest, könnten das Rennen um die Mobilität von morgen machen. Uber-Konzernchef Travis Kalanick soll bereits signalisiert haben, dass er gern Roboautos von Tesla kaufen würde.

Apple lockt Tesla-Mitarbeiter mit 250.000 Dollar

Einstweilen deckt sich Apple mit dem Wissen anderer Player ein. So ist der ehemalige Chef der Entwicklungssparte von Mercedes Benz, Johann Jungwirth, zu Apple gewechselt. Der Hersteller von Elektrobatterien, A123 Systems, klagt sogar gegen den Konzern, weil der ihm führende Techniker ausgespannt haben soll.

Zudem soll Apple dem Konkurrenten Tesla wichtige Mitarbeiter abgraben, um sein Titanprojekt weiterzutreiben. Das Portal appleinsider berichtet, dass Apple Wechselwillige mit einem Bonus von 250 000 US-Dollar ködert.

Doch selbst wenn Musk sich gelassen zeigt, wird eines deutlich: Der Kampf darum, wer Autofahrer wie Peter Hastig auf welche Weise künftig von A nach B transportiert, ist entbrannt. Ohne die Roboauto-Tests von Google etwa würden sie bei Assistenzsystemen stehen bleiben, meint Ferdinand Dudenhöffer. Ohne Pioniere wie Tesla hätte kein deutscher Hersteller je die Reichweite von 500 Kilometern bei Elektroautos anvisiert.

Nun aber seien sie gezwungen, sich schnell weiter zu entwickeln. Setzen sie im Wettlauf um die Mobilität von morgen weiter vor allem auf Verbrennungsmotoren und die Erweiterung ihrer technischen Ausstattung, ziehen innovativere Firmen, unter Umständen sogar Apple, an ihnen vorbei.