Wenn Manager großer Musikkonzerne seit gut einem Jahr immer öfter mit einem Lächeln herumlaufen, verdanken sie das vor allem einem Mann: Daniel Ek. Der Schwede und sein Musik-Abrufdienst Spotify, so die Hoffnung, werden zusammen mit ein paar kleineren Wettbewerbern quasi im Alleingang das jahrelange Siechtum beim Umsatz stoppen. Musikstreaming soll wieder für ein Wachstum und Gewinne sorgen.

In einigen Ländern, wie der schwedischen Heimat von Spotify, hat Ek die Abwärtsspirale bereits beendet. Die Geschäfte laufen seit zwei, drei Jahren wieder solide. Und spätestens 2018 soll das fast überall in der Welt der Fall sein. Auch in Hochburgen der Musikpiraterie wie China wollen die Musikriesen Geld einnehmen. Und selbst in Ländern wie Afghanistan und der Sahelzone gibt es dank Streaming nun ein legales Musikangebot.

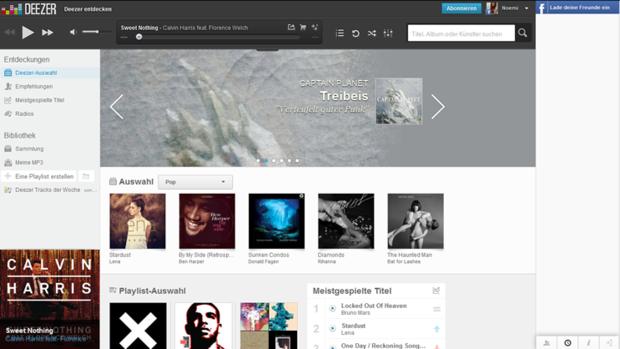

So sehr das Modell des skandinavischen Retters und seiner Nachahmer Deezer oder Simfy auch das Konto füllt, es hat einen Nachteil: Geld zu verdienen ist damit schwer. Zwar lässt sich keiner der Musikdienste in die Bilanz schauen. Aber dem Vernehmen nach wachsen bei Spotify die Verluste schneller als die Umsätze. Der französische Dienst Deezer will sich nach Beobachtung von Konkurrenten darum gar aus vielen Ländern wieder zurückziehen.

Als Grund gilt vor allem das starke Wachstum, das unter anderem hohe Marketingausgaben mit sich bringt. Diese Begründung allein greift allerdings zu kurz. Im Videostreaming verdient zumindest Marktführer Netflix, der stark expandiert und jetzt unter anderem in Deutschland und Frankreich startet, ordentlich Geld.

Die unterschiedliche Entwicklung hat vor allem drei Gründe, und die machen es der Musikindustrie wirklich schwer.

1. Produktangebot

Kern eines Musikdienstes ist es, möglichst alle verfügbaren Künstler und Stücke anzubieten. Für bis zu zehn Euro Abogebühr im Monat will der Konsument genau seine Musik finden. Wer Madonna sucht, dem genügt Britney Spears ebenso wenig wie dem Alternative-Rocker das neue Album von Royal Blood, wenn er Death From Above 1979 sucht.

Darum ist jeder Dienst vollständig und am Ende hat keiner unverwechselbare Inhalte. Zwar gibt es Mini-Ausnahmen - Spotify hat die Metal-Senioren von Metallica und exklusiven Live-Sessions im Angebot - die am Ende aber wohl nur wenige Kunden wirklich vermissen würden.

Die wichtigsten Anbieter im Online-Fernsehen

Unternehmen: Netflix

Streamingkosten (in € pro Jahr): 95,88–107,88

Stärke: Viele exklusive Filme und Serien, bewährte Technik, starke Kooperationspartner

Schwäche: Wenig aktuelle Filme, anfangs relativ kleines Angebot

Wichtigste Serien: House Of Cards, Orange Is The New Black, Hemlock Grove

Quelle: Unternehmen

Unternehmen: Deutsche Telekom

Streamingkosten (in € pro Jahr): ab 359,40*

Stärke: Auch über Satellit nutzbar, teilweise ohne Online-Verbindung nutzbar

Schwäche: Nur im Paket mit Telefon und Internet, lange Vertragsbindung

Wichtigste Serien: Sherlock, The Mentalist, How I Met Your Mother

* inklusive Telefon und Internet-Anschluss

Unternehmen: Amazon

Streamingkosten: Neben einer Jahresgebühr von 49 Euro ist Amazon Prime Video auch im monatlich kündbaren Abo für 7,99 Euro verfügbar

Stärke: Exklusive Filme und Serien, Gratislieferung von Amazon-Bestellungen, auf mobilen Endgeräten ohne Online-Verbindung nutzbar

Schwäche: Nicht alle Titel lassen sich für die Offline-Wiedergabe speichern, nicht alle Filme und Serien im Sortiment

Wichtigste Serien: The Man in the High Castle, Mozart in the Jungle, Transparent, Mr. Robot, Fear the Walking Dead, Lucifer, Preacher, The Night Manager

Unternehmen: Apple

Streamingkosten (in € pro Jahr): Bezahlung pro Download

Stärke: Sehr breites Angebot, Serien direkt nach US-Ausstrahlung, Kauf ab 99 Cent

Schwäche: Nur Kauf und Miete

Wichtigste Serien: True Detective, Sleepy Hollow, The Strain, Downton Abbey

Unternehmen: ProSieben-Sat.1

Streamingkosten (in € pro Jahr): 95,88

Stärke: Großes Angebot, Serien direkt nach US-Ausstrahlung, Kaufvideos, teilweise ohne Online-Verbindung nutzbar

Schwäche: Aktuelle Filme und Serien nur Zuzahlung

Wichtigste Serien: Under The Dome, Hannibal, Sons Of Anarchy, Bitten, Hawaii Five-O

Unternehmen: Sky

Streamingkosten (in € pro Jahr): 47,88

Stärke: Niedriger Preis; auch Originalfassungen, gegen Aufpreis teilweise ohne Internet-Verbindung nutzbar

Schwäche: Begrenztes Angebot, wenig Aktuelles

Wichtigste Serien: Game Of Thrones, Alcatraz, Die Sopranos, The Walking Dead

Unternehmen: Vivendi

Streamingkosten (in € pro Jahr): 107,88

Stärke: Teilweise ohne Online-Verbindung nutzbar

Schwäche: Begrenztes Angebot, wenig Aktuelles

Wichtigste Serien: Mad Men, The Wire, Lilyhammer, The Mentalist, Torchwood

Unternehmen: Google

Streamingkosten (in € pro Jahr): 0

Stärke: Gratis, fast unendliches Angebot

Schwäche: Wenig aktuelle und hochwertige Filme

Wichtigste Serien: Tatort, Schimanski, Kanäle von Komödianten wie Y-Titti, LeFloid

Das ist beim Videostreaming anders. Sicher hätten Fans von Brad Pit, Nora Tschirner oder Claude Chabrol auch gerne deren neueste Werke auf dem Schirm. Aber wenn nicht, dann eben nicht. Filmfreunde sind nun mal aus dem Fernsehen und der Videothek gewohnt sind, dass ihr Wunsch gerade mal nicht verfügbar ist. Darum nehmen gerne auch was Ähnliches, so lange genug ihrer Lieblingsserien oder Filme da sind und auch der Rest des Angebots interessant genug ist.

Und die Fans akzeptieren sogar zähneknirschend, wenn ein Film oder eine Serie nach einem Jahr nicht mehr zu haben ist. Denn entweder die Kunden kennen die Serie, und wenn nicht, vermissen sie die wahrscheinlich auch nicht allzu sehr.

Darum bleiben die Aussichten für Musikdienste düster

2. Marktmacht

Das Musikgeschäft bestimmen die drei Musikriesen Universal, Sony und Warner. Die drei sogenannten Majors machen rund 80 Prozent des globalen Umsatzes und an Ihnen kommt kein Musikdienst vorbei. Aber weil es weltweit gut 400 kleine Spotifys und Simfys gibt, ist aus Sicht der Majors jeder von ihnen ersetzbar und keiner kann Sonderkonditionen verlangen.

Die Nutzungsrechte lassen sich die Riesen gut bezahlen. Will ein Streamer ihre Lieder haben, muss er ihnen pauschal rund 70 Prozent seiner Einnahmen überweisen. Und zwar nicht vom bisherigen, sondern vom erwarteten Umsatz, bevor er überhaupt einen Euro eingenommen hat. Übersteigt der Umsatz später den Voraus-Abschlag, wird nachgezahlt.

Da tritt Netflix-Chef Reed Hastings bestenfalls Mitleid in die Augen. Er zahlt zwar auch vorab viel Geld an die Rechteinhaber, aber das weitgehend nach seinen eigenen Regeln. Konkret: Nach dem, was er als Einnahmen erwartet. Will ein Filmverleih da empört nicht mitmachen, kann Netflix auf ihn verzichten. Denn im Gegensatz zum Musikgeschäft gibt es keine drei Riesen, sondern ein paar hundert Anbieter.

Und jeder davon ist verzichtbar. Nicht zuletzt weil eben auch Fans eines bestimmten Schauspielers oder Regisseurs nie leer ausgehen wenn bei einem Bildstreamer mal ein Verleih fehlt. Denn die Leinwandhelden arbeiten – im Gegensatz zu Musikern – nie länger für ein Unternehmen und das gern auch parallel bei mehreren Filmen.

Selbst wenn mal ein Verleih ein besonders attraktives Filmpaket bietet, ist der Hebel klein. Denn - siehe Grund 1 – der Kunde erwartet weder ein vollständiges noch ein konstantes Angebot.

3. Geschäftsmodell

Diese Marktmacht erlaubt Videostreamern ein komplett anderes Geschäftsmodell. Anbieter von Musik auf Abruf könnten maximal jene 30 Prozent vom Umsatz an Gewinn machen, die ihnen die mächtigen Majors lassen, selbst wenn sie nichts für ihre aufwändige IT, das Personal oder die Steuer zahlen müssten.

Videoprimus Netflix hingegen kennt im Grunde keine natürliche Gewinngrenze. Er bezahlt die Inhaber der Filmrechte vorab und wenn er jede Menge neue Kunden gewinnt, dann fließen deren Gebühren fast komplett in seinen eigenen Überschuss.

Oder zunehmend in die Produktion eigener Inhalte. So will Netflix in den nächsten zwei, drei Jahren mehr als 20 eigene Serien drehen. Das kostet zwar Geld, aber es verbessert die Stellung.

4. Aussichten

Natürlich beschwören die Musikstreamer vor allem ihre Investoren, dass sie irgendwann mal profitabel sein werden. Und das wird irgendwann wohl auch so kommen. Aber nur, wenn sie bei den Punkten 1 bis 3 mehr wie Anbieter bewegter Bilder arbeiten.

Das wird nicht leicht. Denn exklusive Inhalte bleiben in der Musik selten. Sicher kann Spotify weiter wachsen und hoffen, so mächtig zu werden wie etwa Apple beim Verkauf von Downloads. Aber bis dahin sollte besser keiner die Luft anhalten. Denn Apples iTunes-Laden wurde zum Quasi-Monopolisten, weil die Majors das zuließen. Berauscht vom Erfolg der neunziger Jahre wollten sie lieber ihre Fans mit Klagen zum CD-Kauf nötigen, statt den Piratenseiten ein legales Downloadangebot entgegen zusetzen.

Das, schworen sich die Musikriesen, soll nicht wieder passieren. Also fördern sie nach Kräften die Vielfalt aus Angst, Spotify könne zu einem zweiten Apple werden. Am Ende bleibt noch ein anderer Ausweg: Ein wirklich Großer kauft die

Streamer auf, und diktiert den Majors seine Bedingungen.