Fünf Tage danach findet das Viertel nur langsam zurück zur Normalität: Zwei Tote, 22 Verletzte und drei eingestürzte Wohnhäuser - das ist nach bisherigem Ermittlungsstand die schreckliche Bilanz einer Gasexplosion, die am letzten Donnerstag das New Yorker East Village erschütterte. Noch immer sind Teile der Ausgehmeile St. Marks Place abgesperrt, viele Anwohner ringen weiter um Fassung. „Der Schock sitzt tief“, sagt eine Nachbarin.

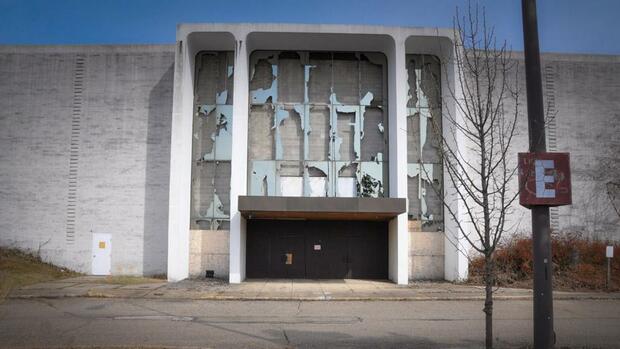

Auf den ersten Blick ist die Katastrophe ein lokales Ereignis, doch bei näherer Betrachtung zeigt sie auch die Abgründe der desolaten US-Infrastruktur insgesamt auf. Straßen, Brücken, Dämme, Flug- und Seehäfen - vieles von dem, wo sich das öffentliche Leben der Vereinigten Staaten abspielt, ist in marodem Zustand. Experten warnen schon lange vor den Risiken, dennoch bleibt eine entschlossene Reaktion seit Jahren aus. Die Gründe sind vor allem politisch.

Als Ursache der Explosion in Manhattan gilt eine defekte Gasleitung. So etwas ist in New York keine Ausnahme. Die Versorgungssysteme sind veraltet und haben dringenden Überholungsbedarf. „Dies ist ein sehr wichtiger Moment, um unsere Situation mit Blick auf unsere Gebäude und Infrastruktur zu prüfen“, sagt Bürgermeister Bill de Blasio. Vor einem Jahr tötete bereits eine Gasexplosion in Harlem acht Menschen.

Die Tragödie im East Village scheint zwar durch Gasleitungen im Gebäude ausgelöst worden zu sein, für die der Eigentümer zuständig war. Doch auch für die Stadt und ihre Behörden sollte der Unfall ein Weckruf sein, meint Experte Adam Forman vom Center for an Urban Future. Einer Studie der Denkfabrik zufolge wurde mehr als die Hälfte der öffentlichen Gasleitungen in New York vor 1960 verlegt.

Brücken, Wasserleitungen und U-Bahnen veraltet

„Es sind diese Leitungen, durch die - entweder durch Korrosion oder mangelhafte Installation - die meisten gefährlichen Gaslecks entstehen“, warnt Forman. Zwar sei es den beiden großen Versorgern ConEdison und National Grid gelungen, die Lecks seit 2003 um 30 Prozent zu reduzieren. Doch die Lage bleibe kritisch. Und Gasleitungen sind bei weitem nicht das einzige Problem.

In New York haben laut Forman 184 Brücken - von denen etliche als mangelhaft gelten und einsturzgefährdet sein könnten - und über 1600 Kilometer an Wasserleitungen mehr als 100 Jahre auf dem Buckel. Auch große Teile des U-Bahn-Systems seien veraltet. Die Kosten, um die Infrastruktur in Ordnung zu bringen, werden in Formans Untersuchung auf 47,3 Milliarden Dollar taxiert. Aber nicht nur die Ostküstenmetropole kämpft mit Verfall, ganz Amerika ist betroffen.

Das sind die wettbewerbsfähigsten Länder der Welt

Schweden verfügt über starke Institutionen (Rang 13), die sowohl transparent als auch effizient sind. Auch die Infrastruktur ist stabil (Rang 22). Die Staatsverschuldung ist niedrig und die Wirtschaft gesund (Rang 17).

Noch wichtiger für die Wettbewerbsstärke der Skandinavier ist aber das innovationsfreundliche Umfeld im Land. Das Bildungssystem ist von hoher Qualität (Rang 14). In puncto Informations- und Kommunikationstechnik macht Schweden in der Welt kaum jemand etwas vor (Rang 3). Auch was die Innovationskraft angeht, sind die schwedischen Firmen weit vorn (Rang 6). Der Grund dafür ist wohl der hohe Wettbewerb (Rang 21), der für die Unternehmen ein Anreiz ist, sich stets weiterzuentwickeln.

Weniger gut schneiden Schwedens stark regulierter Arbeitsmarkt (Rang 59) und das Steuersystem (Rang 119) ab.

Großbritannien profitiert vor allem von seinem hervorragenden Arbeitsmarkt (Rang 5) und seinem hoch entwickelten Finanzsystem (Rang 15). Dass es nicht weiter vorn im Ranking steht, liegt an dem britischen Bankensystem (Rang 89) und dem schwierigen Zugang zu Krediten (Rang 82) – beides schadet der Wettbewerbsfähigkeit.

In Sachen Informations- und Kommunikationstechnik belegen die Briten den zweiten Rang weltweit. In Verbindung mit einem sehr großen (Rang 6) und wettbewerbsstarken (Rang 5) Markt ist die Informations- und Kommunikationstechnik der Grund für eine hohe Innovationskraft (Rang 12).

Wollen die Briten wettbewerbsfähiger werden, sollten sie an ihrem Bildungssystem arbeiten (Rang 23). Vor allem in Mathematik und in den Naturwissenschaften schneiden britische Schüler nicht gut ab (Rang 63).

Die Niederländer verfügen über ein exzellentes Bildungs- und Ausbildungssystem (Rang 3), hohe Informations- und Kommunikationstechnik (Rang 8) und eine großen Innovationskraft (Rang 8). All das führt zu Unternehmen (Rang 5), die auch am internationalen Markt gut dastehen.

Dazu kommen effiziente Institutionen (Rang 10), eine erstklassige Infrastruktur (Rang 4) und wettbewerbsintensive (Rang 5) Märkte.

Arbeiten müssen die Niederländer an ihrem unflexiblen Arbeitsmarkt (Rang 123) und an den Schwächen des Finanzsystems (Rang 80), die auch den Zugang zu Krediten immer schwieriger gestalten (Rang 48).

Hongkongs Gütermarkt (Rang 2) und Arbeitsmarkt (Rang 3) sind Weltklasse.

Will Hongkong seine Wettbewerbsfähigkeit weiter entwickeln, sollte es an seinem Bildungssystem (Rang 22) und seiner Innovationsfähigkeit arbeiten. Zudem ist Hongkong ein schwacher Forschungsstandpunkt (Rang 32) und es fehlt an Wissenschaftlern und Ingenieuren (Rang 36).

Japan verfügt über die weltweit am höchsten entwickelten Unternehmen (Rang 1). Auch in puncto Innovation spielt Japan vorne mit (Rang 4). Viel Geld investiert Japan in Forschung und Innovation (Rang 2). Infolgedessen verfügt das Land über hervorragende Arbeitskräfte (Rang 3), gefragte Forschungsinstitutionen (Rang 7) und eine hohe Innovationskraft (Rang 7). Das alles zahlt sich aus: Japan meldet pro Einwohner am zweitmeisten Patente weltweit an.

Die Wettbewerbsfähigkeit des Landes leidet unter den Haushaltsproblemen (Rang 127). Die Staatsverschuldung liegt derzeit bei 240 Prozent des BIPs. Allerdings hat es Japan geschafft, die Deflation einzudämmen. Auch der japanische Arbeitsmarkt (Rang 22) bereitet der Wettbewerbsfähigkeit Probleme. Vor allem der Frauenanteil auf dem Arbeitsmarkt (Rang 88) ist mit der niedrigste in sämtlichen OECD-Ländern.

Bis jetzt hat Deutschland dank seiner hohen Wettbewerbsfähigkeit (Rang 3) und seiner hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung (Rang 6) die Euro-Krise gut überstanden. Die deutschen Unternehmen stecken ebenfalls viel Geld in die Forschung (Rang 5). Die eigenen Innovationen befördern Unternehmen in Deutschland zudem durch Kooperationen mit Universitäten (Rang 10) und Forschungslaboren (Platz 8).

Die vielen Mittelständler in Deutschland sind in Nischenmärkten tätig und können sich daher stark spezialisieren (Rang 3). Die hervorragende Infrastruktur (Rang 7) und die exzellente Ausbildung (Rang 6) komplettieren Deutschlands Stärken.

Um die deutsche Wettbewerbsfähigkeit könnte es aber noch besser bestellt sein, wenn Deutschland weiter an der Effizienz seines Arbeitsmarkts arbeitete (Rang 35, 2012: 53). In Anbetracht des demografischen Wandels sollte Deutschland zudem weiter die Immigration forcieren und mehr Frauen in den Arbeitsmarkt integrieren. Das größte Problem ist aber nach wie vor die hohe Staatsverschuldung (Rang 118).

Finnlands Institutionen sind die transparentesten der Welt (Rang 1). Auch die Infrastruktur von Finnland kann sich sehen lassen (Rang 19), ebenso wie der Gütermarkt (Rang 18). Finnlands Finanzsystem ist hoch entwickelt (Rang 5). Die finnischen Arbeitskräfte sind hervorragend ausgebildet (Rang 7), was neben den hohen öffentlichen und privaten Investitionen in die Forschung (Rang 3) zur höchsten Innovationskraft weltweit führt (Rang 1).

Getrübt wird die Wettbewerbsfähigkeit Finnlands durch die schwachen Aufstiegschancen am Arbeitsmarkt (Rang 143).

Trotz der Krise, in der sich die USA befinden, sind sie im höchsten Maß wettbewerbsfähig. Die Unternehmen florieren (Rang 4) und sind innovativ (Rang 5). Die Verknüpfung der Wirtschaft mit den exzellenten Universitäten des Landes befördert dies. Zudem ist der Arbeitsmarkt sehr flexibel.

Nichtsdestotrotz hat auch Amerika Schwächen: Das Vertrauen der Unternehmen in die Politik ist gering (Rang 48). Die Unternehmer sind der Meinung, die Regierung gehe zu verschwenderisch mit ihren Ressourcen um (Rang 73). Trotz der sinkenden Staatsverschuldung stellt auch der Haushalt der USA nach wie vor eine starke Schwäche dar (Rang 113).

Singapurs Arbeitsmarkt ist hocheffizient (Rang 2) ebenso der Finanzmarkt. Darüber hinaus verfügt der Insel- und Stadtstaat über Weltklasse Institutionen (Rang 3) und eine starke Infrastruktur (Rang 2). Die Wettbewerbsfähigkeit wird befördert durch Singapurs hervorragendes Bildungssystem (Rang 2).

Jammern auf hohem Niveau kann Singapurs über seinen Privatsektor (Rang 19). Auch in puncto Innovation (Rang 9) könnte Singapur noch zulegen.

Die wettbewerbsfähigste Volkswirtschaft ist zum sechsten Mal in Folge die Schweiz. Sie verfügt über erstklassige akademische Institutionen, ein hervorragendes Bildungs- und Ausbildungssystem, investiert viel Geld in Forschung und Entwicklung und meldet die meisten Patente pro Kopf an (Rang 1).

Der Arbeitsmarkt sucht weltweit seinesgleichen (Rang 1). Auch die öffentlichen Institutionen gelten als effizient und transparent (Rang 7). Weiter befördert wird die Wettbewerbsfähigkeit durch die gut ausgebaute Infrastruktur und die hochentwickelten Finanzmärkte (Rang 11). In einer Zeit, in der die meisten europäischen Länder mit ihren Haushalten zu kämpfen haben, erweist sich der Schweizer Haushallt als äußerst widerstandsfähig (Rang 12).

Allerdings lässt die Innovationskraft der Schweiz nach (Rang 24, 2012: Rang 14). Auch an ihrer Haltung zur Immigration muss die Schweiz arbeiten, will sie auch in Zukunft ihren Standard halten.

Meldungen über einstürzende Brücken oder Unfälle durch riesige Schlaglöcher gibt es in den USA immer wieder. Die weltgrößte Volkswirtschaf findet sich im Infrastruktur-Ranking des World Economic Forum nur auf Platz 16 - hinter Euroländern wie Portugal und Spanien, die in den letzten Jahren massiv sparen mussten. „Warum kümmern wir uns nur darum, wenn es zu Tragödien kommt?“, fragt Analyst Robert Puentes von der Brookings Institution.

Das Problem sei vor allem die Instandhaltung, meint der Experte. „Wir machen einen super Job, wenn es darum geht, neue Sachen zu bauen.“ Nachdem die Objekte dann feierlich von Politikern eingeweiht würden, kümmere sich aber häufig keiner mehr richtig drum. Die Bestandspflege koste viel Geld, aber niemand in Washington wolle sich mit Steuererhöhungen bei den Wählern unbeliebt machen.

Am deutlichsten wird das Dilemma im sogenannten Highway Trust Fund, der für den Großteil der Reparaturen an Straßen, Brücken und am restlichen Verkehrs- und Schienennetz aufkommt. Der Topf wird über die Benzinsteuer finanziert, deren Anhebung die Politik seit 1993 scheut. Dem Fonds droht deshalb schon seit Jahren das Geld auszugehen - bis zum 31. Mai muss eine Lösung her, um die Pleite zu vermeiden. Doch ein dauerhafter Finanzierungsplan ist derzeit nicht in Sicht.

von Hannes Breustedt, dpa