Gehirnforschung: Ich weiß, was du denkst

Gehirnforschung: Gedankenlesen hilft Kranken sich zu verständigen.

Langsam bewegt sich der Ball auf dem PC-Bildschirm nach oben. Wilfried Leusing signalisiert damit „Ja“ – und kann sich so endlich wieder mitteilen. Der 65-Jährige schafft es schon lange nicht mehr, zu sprechen. Er leidet, wie der berühmte Physiker Stephen Hawking, an der unheilbaren Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS. Sie zerstört bestimmte Nervenzellen, im Endstadium kann ein Betroffener keinen Muskel mehr kontrollieren.

Der Mythos: Süßes hilft gegen Stress

Die Wahrheit: Forscher einer amerikanischen Universität haben herausgefunden, dass sich Schokolade positiv auf die kognitive Fähigkeiten auswirkt. So funktionierten das Arbeitsgedächtnis, das abstrakte Denken und das visuell-räumliche Gedächtnis der Probanden besser, wenn sie vor den entsprechenden Test Schokolade gegessen haben. Daraus sollte man allerdings nicht schließen, dass Schokolade ein geeignetes Hirn-Dopingmittel ist.

Der Mythos: Alkohol tötet Gehirnzellen ab

Die Wahrheit: Mit einem Schluck Wein ist noch keine Gehirnzelle verloren. Es braucht schon einen Rausch, um Schaden anzurichten – und selbst dann sterben keine Zellen ab, sondern die Verbindungen zwischen ihnen werden gekappt. Schon nach einigen Drinks kann es zum Gedächtnisverlust kommen, der umso größer ist, je mehr getrunken wurde. Und exzessives Trinken über einen langen Zeitraum kann das Gehirn nachhaltig schädigen.

Der Mythos: Wir haben 100 Milliarden Gehirnzellen

Die Wahrheit: Auch das stimmt nicht. Tatsächlich sind es rund 86 Milliarden, wie Wissenschaftler 2009 herausfanden. Das macht einen enormen Unterschied: Schließlich könnten die übrigen 14 Milliarden Zellen das Gehirn eines anderen Lebewesens ausmachen.

Der Mythos: Wir nutzen nur zehn Prozent unseres Gehirns

Die Wahrheit: Wir nutzen nie unser komplettes Gehirn auf einmal - trotzdem ist es stets komplett bei der Arbeit. Viele Prozesse laufen automatisiert ab und entziehen sich unserer Aufmerksamkeit.

Der Mythos: Wir haben nur fünf Sinne

Die Wahrheit: Bei den Sinnen spricht man von Fühlen, Hören, Sehen, Riechen, Schmecken. Dabei gibt es noch zahlreiche weitere Sinne - etwa der Sinn fürs Gleichgewicht, das Zeitgefühl oder die räumliche Wahrnehmung von Lage, Bewegung und Entfernungen.

Der Mythos: Mozart-Musik steigert die Intelligenz

Die Wahrheit: Diesen Mythos verdanken wir US-Wissenschaftlern um Frances Rauscher. Sie veröffentlichte 1993 ihre Studienergebnisse, wonach Studenten, die zehn Minuten lang Mozarts Sonate für zwei Klaviere in D-Dur (KV448) hörten, in einem Intelligenztest durchschnittlich acht bis neun IQ-Punkte besser abschnitten. Allerdings hielt die Leistungssteigerung nur etwa zehn bis 15 Minuten an. Außerdem schafften es Folgestudien nicht, die Ergebnisse zu bestätigen.

Der Mythos: Es kommt auf die Größe an

Die Wahrheit: Menschen haben nicht das größte Gehirn - weder absolut noch im Verhältnis zu ihrer Körpergröße. Mit dem größten Gehirn überhaupt ist der Pottwal unterwegs, verglichen mit der Körpergröße hat das Spitzhörnchen das größte Gehirn. Soll heißen: In Sachen Intelligenz kommt es nicht auf die Größe an.

Der Mythos: Manche Menschen nutzen überwiegend eine Gehirnseite

Die Wahrheit: Eine Unterteilung wie bei Links- und Rechtshändern gibt es bei der Nutzung des Gehirns nicht. Dabei wird kreativen Menschen zwar zugeschrieben, eher die rechte Seite ihres Gehirns zu nutzen, bei logisch-rational denkenden Menschen sei es eher die linke Seite. Studien zeigen, dass auch dies ein Mythos ist. Zwar sind je nach Aufgabe unterschiedliche Hirnbereiche aktiv, allerdings gibt es keinen Hinweis darauf, dass es vom Individuum abhängt, welche Gehirnseite eher genutzt wird.

Der Mythos: Wir lernen im Schlaf

Die Wahrheit: Durch ein Buch unterm Kopfkissen oder ein Hörspiel über Nacht haben Menschen noch nichts gelernt. Sie lernen im Schlaf nichts Neues - sondern verarbeiten und festigen das tagsüber Gelernte.

Der Mythos: Drogen verursachen Löcher im Gehirn

Die Wahrheit: Drogen können die Struktur des Gehirns verändern und die Gehirnfunktionen stören. Aber es ist ein Mythos, dass sie Löcher im Gehirn verursachen.

Der Mythos: Das Gehirn arbeitet wie ein Computer

Die Wahrheit: Computer lassen sich nur schwer mit einem Gehirn vergleichen. Sie arbeiten streng logisch, können nicht so viele Prozesse gleichzeitig vollziehen und sind weit weniger komplex.

Die nächste Frage verneint Leusing, der Ball bewegt sich nach unten. All das gelingt ihm allein mit der Kraft seiner Gedanken. Neun Monate lang hat er im Tübinger Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme trainiert, um sich mit dem Rechner zu verständigen. Das Ziel: An ALS Erkrankte sollen elementare Fragen wie „Haben Sie Schmerzen?“ wieder beantworten können. Dazu messen die Forscher mit Elektroden auf dem Kopf die elektrischen Signale, die das Gehirn erzeugt, und werten sie mit lernenden Computerprogrammen aus.

So wie die Neurowissenschaftler in Tübingen arbeiten ihre Kollegen rund um den Globus an nichts Geringerem, als in unseren Kopf zu schauen, unsere Gedanken zu lesen. Noch funktioniert das, auch nach jahrzehntelanger Forschung, nur rudimentär. Doch angesichts enormer Fortschritte bei Rechenleistung der Hardware und Analysefähigkeit der Software könnte das menschliche Gehirn bald zur Glaskugel werden – in die jeder hineinblicken kann, der über die Technik verfügt: Politiker und Polizisten, Vorgesetzte und Werber, Freunde und Bekannte. Geheimnisse, kleine Lügen des Alltags gäbe es nicht mehr – wenn wir nicht Wege für den verantwortungsvollen Umgang mit dieser Fähigkeit finden. Und auch die Leistung des Gehirns, das Denken selbst, wollen Forscher beeinflussen.

Warum verschonen Mücken manche Menschen und stechen andere umso öfter?

Das Risiko für Mückenstiche wird vom eigenen Erbgut mitbestimmt, zeigen Forscher mit einer Untersuchung an eineiigen und zweieiigen Zwillingen. Die Gene beeinflussten vermutlich den Körpergeruch, schreiben sie im Fachblatt „PLOS ONE“. Dass Mücken nicht auf jeden Menschen gleichermaßen fliegen, ist schon länger bekannt. Schwangere werden etwa häufiger gestochen als nicht-schwangere Frauen, schreiben die Forscher um James Logan von der London School of Hygiene and Tropical Medicine. Auch dickere Menschen und solche mit höherer Körpertemperatur scheinen für Mücken besonders attraktiv zu sein. Die Auswertung zeigte, dass die Beliebtheit der eineiigen Zwillinge bei den Mücken sehr ähnlich war. Die zweieiigen Zwillinge waren hingegen unterschiedlich stark begehrt, was auch einen genetischen Einfluss hin deute.

Weil Mücken vor allem auf Körpergeruch fliegen, sollte man sich also öfter gründlich waschen. Der Mythos, dass man abends das Licht ausschalten sollte, ist hingegen falsch: Mücken meiden helles Licht sogar. Ein weiterer Faktor, der Mücken anzieht, ist das Kohlendioxid in unserem Atem, und unsere Körperwärme. Wer sich körperlich anstrengt, ist also attraktiver für die Blutsauger. Keine Rolle spielen dagegen nach bisherigem Kenntnisstand das Geschlecht und die Ernährung.

Warum hilft Daumenlutschen gegen Allergien?

In einer Langzeitstudie haben neuseeländische Forscher herausgefunden, dass Daumenlutschen Kinder vor Allergien abhärtet - auch wenn es vielleicht nicht schön aussieht. Und das ist die Erklärung: Menschen, die als Babys oder Kleinkinder mikrobiologischen Organismen ausgesetzt sind, sind stärker gegen Allergien resistent. Diese nimmt man etwa durch das Daumenlutschen oder beim Nägelkauen auf. Fast 50 Prozent der beobachteten 13-Jährigen haben dann eine Allergie entwickelt, wenn sie es nicht getan haben. Nur 31 Prozent entwickelten eine Allergie, wenn sie eine der beiden Angewohnheiten pflegten.

Warum können Chamäleons mit ihrer Zunge Insekten fangen?

Extrem zäher Speichel sorgt bei Chamäleons dafür, dass es für Beute kaum ein Entrinnen gibt. Der Schleim auf der Zunge der Tiere sei 400 Mal zäher als menschlicher Speichel, berichten Forscher im Fachmagazin „Nature Physics“. Dies erkläre, warum Chamäleons selbst Beute mit nahezu einem Drittel ihres eigenen Gewichts zu überwältigen vermögen. Chamäleons lauern ihrer Beute oft regungslos auf. Sobald ein Tier nahe genug kommt, aktiviert das Chamäleon einen Muskelkomplex, der die Zunge blitzschnell aus dem Maul schießen lässt. Sie streckt sich bis zu doppelter Körperlänge und schnalzt dann sofort zurück. Chamäleons fangen so Tiere ganz unterschiedlicher Größe – von der Ameise bis zur Eidechse.

Warum leben intelligente Menschen länger?

Die schottischen Forscher Lawrence Whalley und Ian Deary wollten wissen, ob sich der menschliche Intellekt auf die Lebenserwartung auswirkt und haben sich dafür die Daten der Studie "Scottish Mental Surveys" von 1932 genauer angesehen. Damals absolvierten zahlreiche elfjährige Kinder am selben Tag einen IQ-Test. Lawrence und Deary untersuchten daraufhin, wer von den damaligen Teilnehmern heute noch am Leben - und stolze 95 Jahre alt - ist und wer wann das Zeitliche gesegnet hatte. Das Ergebnis ihrer Studie: Menschen mit einem IQ von 115 und mehr hatten eine um 21 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, 75 Jahre und älter zu werden. Menschen mit einem durchschnittlichen IQ von 100 erreichten die 76 Lebensjahre seltener. Mehr als 20 Studien haben sich bereits mit dem Thema befasst und alle liefern die gleichen Ergebnisse: Wer klüger ist, lebt länger.

Die Erklärung der schottischen Professoren für dieses Rätsel ist jedoch eher profan: Menschen mit höherem IQ ernähren sich meist gesünder, rauchen seltener, trinken weniger Alkohol, nehmen seltener Drogen, schnallen sich im Auto an und gehen Gefahren eher aus dem Weg. Auch geht ein höherer IQ meist mit gut bezahlten Jobs einher, so dass die Lebensbedingungen allgemein besser sind und sich die Probanden auch eine bessere Gesundheitsvorsorge leisten können. Vereinfacht gesagt: Wer klüger ist, hat ein höheres Einkommen und vermeidet Situationen und Angewohnheiten, die tödlich sein können.

Warum werden alte Vögel nicht grau?

Graue Haare beim Menschen, eine graue Hundeschnauze - nur Vögel scheinen gegen das Ergrauen immun. Eigentlich seltsam, bestehen ihre Federn doch wie das menschliche oder tierische Haar hauptsächlich aus Keratin. Forscher der britischen Universität Sheffield untersuchten die Federn des Hähers (im Bild ist ein Eichelhäher zu sehen) per Röntgen-Analyse. Dabei stellten sie fest: Im Gegensatz zum Haar kommt die Färbung der Federn nicht durch Farbpigmente zustande, sondern durch Änderungen in der Struktur der Feder.

Die Forscher erkannten eine schwammartige Oberfläche mit vielen verschieden großen Löchern. Je nach Größe reflektieren diese Löcher das einfallende Licht anders und bestimmen so die Farbe, die das Auge wahrnimmt. Das hängt mit dem Lichtspektrum zusammen: Je nach Wellenlänge nimmt das Auge eine andere Farbe wahr. So kommt es auch, dass ein und dieselbe Feder unterschiedliche Farben aufweisen kann (im Bild gut am Flügel des Eichelhähers erkennbar).

Pigmente, die das Haar oder auch Kleidung färben, verblassen im Laufe des Alters und der Zeit. Die Nanostruktur bleibt hingegen erhalten. Dr. Andrew Parnell von der Uni Sheffield glaubt, dass sich die Entdeckung technisch nutzen und imitieren lässt: "In der Zukunft könnten wir so langanhaltende Farben herstellen. (...) Jetzt, wo wir gesehen haben wie die Natur es anstellt, können wir damit anfangen neue Materialien wie Kleidung oder Anstrichfarben zu entwickeln, die diesen Nanostruktur-Ansatz nutzen."

Gelingt es, solche Materialien zu entwickeln, könnte Kleidung künftig nie mehr bei der Wäsche ausfärben.

Warum knacken unsere Finger, wenn wir daran ziehen?

Schon lange gibt es verschiedene Theorien darüber, woher das ploppende Geräusch beim Fingerknacken kommt. Einige Wissenschaftler vermuteten, dass der Knacklaut durch eine zerplatzende Blase im Gelenkspalt entsteht. Andere Forscher stellten die Hypothese auf, dass das Geräusch durch das Zurückschnellen von Bändern zustande kommt. Eine weitere Erklärung ist die sogenannte Tribonucleation: Ein Mechanismus, bei dem durch das Bewegen von Oberflächen Gasblasen in einer Flüssigkeit entstehen. Bislang gab es noch keine direkten experimentellen Beweise, durch die eine der Theorien fest untermauert werden konnte. Das wollten die Forscher um Greg Kawchuk von der University of Alberta im kanadischen Edmonton ändern.

Für ihre Studie brauchten die Wissenschaftler einen Menschen, der die Fähigkeit besitzt, seine Fingergrundgelenke auf Anfrage knacken zu lassen. Diese Gelenke verbinden die Knochen der Mittelhand mit den Grundgliedern der Finger. Die Wahl fiel auf Jerome Fryer, einen der Studienautoren. In dem Experiment untersuchten die Forscher jeden Finger des Probanden. Dabei wurde der Finger in einer Art Röhre befestigt, die am anderen Ende mit einem Kabel verbunden war. Dann wurde an dem Kabel so lange gezogen, bis Fryers Finger knackten. Der gesamte Prozess im Gelenk wurde mit dem Kernspintomographen aufgenommen. Auf den Bildern war kurz vorm Knacken die Entstehung eines Hohlraums zu sehen. Die Wissenschaftler gehen daher davon aus, dass im Gelenk eine Tribonucleation stattgefunden hat: „Es ist ein bisschen so, als ob ein Vakuum gebildet wird“, erklärt Kawchuk in einer Mitteilung zur Studie. „Wenn sich die Gelenk-Oberflächen plötzlich trennen, ist keine Flüssigkeit mehr vorhanden, die das zunehmende Gelenk-Volumen füllen kann. So bildet sich ein Hohlraum.“ Durch dieses Ereignis werde das Geräusch erzeugt.

Übrigens gibt es keine Hinweise dafür, ob dieses Phänomen schlecht oder gut für die Gelenke ist. „Es konnte bislang noch nie jemand nachweisen, dass dieses Knacken langfristig gesundheitsschädlich ist“, sagt Professor Jörg van Schoonhoven von der Klinik für Handchirurgie am Rhön-Klinikum in Bad Neustadt an der Saale.

Warum können wir uns selbst nicht kitzeln?

Kitzelt uns jemand an den Füßen, kichern und zappeln wir. Versuchen wir es dagegen selbst, empfinden wir fast nichts. Die Ursache liegt in unserem Gehirn, wie Sarah-Jayne Blakemore vom University College London herausgefunden hat. Da das Gehirn schließlich weiß, dass wir uns gleich selbst am Fuß anfassen werden, dämpft es vorab alle Nervensignale, die von unserem Fuß ausgesendet werden, nämlich: "Jemand kitzelt mich." Diese Filterung hilft uns, wichtige von unwichtigen Reizen zu unterscheiden. Das Gehirn kann sich so besser auf wichtige Reize wie Schmerz konzentrieren.

Wozu brauchen wir Augenbrauen?

Augenbrauen sind ein natürlicher Schutz vor Schweiß. Dank ihnen fließt der Schweiß nicht in die Augen, wo er uns blendet und die Schleimhäute reizt.

Warum sehen wir blau, obwohl kein blau da ist?

Der Himmel ist blau, oder? Nein, ist er nicht. Genausowenig, wie es unsere Blutgefäße sind, die bläulich durch die Haut schimmern. Schuld daran, dass wir blau sehen, ist die Struktur des Lichtes und unsere Farbwahrnehmung. Blaues Licht ist kurzwellig, rotes Licht langwellig; beide gehören zu den Spektren des Tageslichtes. Fällt Licht auf unsere Haut, werfen unsere tief liegenden Venen das kurzwellige blaue Licht zurück, die langen roten Wellen dagegen nicht. Und schon erscheinen die Venen blau. Wenn das Tageslicht auf Blutgefäße fällt, die relativ nah unter der Haut liegen, erscheinen sie dagegen rot.

Ähnlich ist es mit dem Himmel. Die Luftmoleküle spiegeln das kurzwellige blaue Licht am leichtesten wider, weswegen uns der Himmel tagsüber blau erscheint. Morgens und abends muss das Sonnenlicht einen längeren Weg hinter sich lassen, bis es uns erreicht. Dann nehmen wir das rote Licht dank seiner langen Wellen besser wahr und Sonnenauf- und -untergang erscheinen uns rot.

Warum ist es bei Apple immer 9.41 Uhr?

Die Perfektionisten von Apple überlassen nichts dem Zufall. So ist es auch keine wahllose Tatsache, dass es bei Produktpräsentationen auf den abgebildeten Geräten immer 9.41 Uhr ist. Ex-Mitarbeiter Scott Forstall, der bei Apple lange Zeit für iOS verantwortlich war, verriet, warum das so ist: Wenn Apple neue Produkte vorstellt, beginnt die Rede des Konzernchefs immer um 9 Uhr. Forstall erklärte dem Blogger Jon Manning, dass die Rede dabei auf etwa 40 Minuten angelegt ist. Erscheint dann das neue Produkt auf dem Bildschirm, soll die von den Designern abgebildete Zeit möglichst genau den Uhren des Publikums entsprechen.

Warum hat man Hunger auf fettiges Essen, wenn man Alkohol trinkt?

Wer nachts aus der Kneipe kommt, hat selten Lust auf gedünsteten Fisch oder einen Salat. Dann muss es der Burger mit Pommes sein. Und auch nach einer durchzechten Nacht bestehen viele auf einen fettigen Rollmops Das liegt daran, dass Alkoholkonsum im menschlichen Körper zur Ausschüttung des Neuropeptids Galanin führt. Dadurch entsteht der Appetit auf Nahrung, Fett und die Lust auf Alkohol, wie die Forscher von der Princeton Universität berichten. Je mehr Fett und Alkohol man konsumiert, desto mehr Galanin produziert der Hypothalamus und desto mehr Lust auf Alkohol und fettiges Essen hat man.

Warum macht Kratzen den Juckreiz noch schlimmer?

Forscher der Washington University School of Medicine fanden heraus, warum es oft nur noch schlimmer juckt, nachdem man sich gekratzt hat: Der Teufelskreis entsteht, weil durch das Kratzen auch leichte Schmerz-Signale an das Gehirn gesendet werden. In der Reaktion schüttet das Hirn Serotonin aus, um den Schmerz unter Kontrolle zu halten. Dummerweise stimuliert es auch die Nervenzellen, die für die Intensität des Juckens verantwortlich sind.

2012 fanden britische Forscher übrigens auch heraus, dass Kratzen ansteckend wirkt: Dabei sind emotional labile Menschen besonders stark betroffen. Sobald sie jemandem beim Kratzen zuschauen, verspüren sie auch selbst einen Juckreiz, berichteten Forscher um Henning Holle von der Universität Hull.

Warum können Mücken über Wasser laufen?

Eine Stechmücke bei der Eiablage: Sie scheint geradezu schwerelos auf der Wasseroberfläche zu schweben. Lange gab diese Fähigkeit den Forschern Rätsel auf: Während Wasserläufer oder Wasserspinnen wasserabweisende Härchen an ihren Beinen haben, galten die langen Beine der Stechmücke eigentlich als zu dünn, um das Tier auf dem Wasser zu tragen. Chinesische Forscher der University of Petroleum in Qingdao haben nun untersucht, warum die Mücken trotzdem nicht untergehen. Sie konnten berechnen, dass das Geheimnis im Fuß der Mücke liegt. Er ist so extrem biegsam, dass er sich an die Unebenheiten in der Wasseroberfläche anpassen kann. Dadurch durchbohrt er die Oberflächenspannung nicht und gibt dem Tier Auftrieb. Zusätzlich sorgen die langen Beine dafür, dass der Mückenfuß im perfekten Winkel auf dem Wasser steht.

Warum muss man im Flugzeug bei Start und Landung die Blenden vor den Fenstern öffnen?

Eine Frage, die sich viele Flugpassagiere stellen. Was macht es für einen Unterschied, ob der Sichtschutz oben oder unten ist? Die Antwort gibt die australische Luftfahrtbehörde Civil Aviation Safety Authority (CASA): Bei einem Flugunglück oder anderen Notfall muss die Crew sofort entscheiden können, auf welcher Seite des Flugzeugs es sicher ist, die Notausgänge zu öffnen und die Passagiere aus der Maschine zu geleiten. Deshalb müssen alle Fensterblenden geöffnet sein, damit die Mitarbeiter einen schnellen Überblick haben. CASA-Sprecher Peter Gibson erklärte, die Maßnahme sei ursprünglich bei australischen Airlines üblich gewesen, habe sich dann aber international durchgesetzt.

Warum geht der Föhn im Hotel nur, wenn man den Knopf gedrückt hält?

Das liegt an Sicherheitsbedenken: Würde ein Gast einen Föhn eingeschaltet liegen lassen, könnte ein Brand entstehen. Wenn der Föhn nur läuft, solange man den Knopf gedrückt hält, ist zumindest diese Gefahr gebannt.

Warum schäumt eine Limo-Dose über, wenn man sie schüttelt?

In der geschlossenen Getränkedose befinden sich Brause und Kohlensäure unter Druck in einem Gleichgewicht. Durch das Schütteln der Dose bilden sich Bläschen im Getränk. Wird die Dose geöffnet, sinkt der Innendruck schlagartig ab, die Bläschen drängen an die Oberfläche und reißen die Flüssigkeit mit sich - das Ergebnis ist ein schäumendes Fiasko.

Kann eine übervolle Harnblase platzen?

Auch wenn es sehr schmerzhaft sein kann, den Urin zurückzuhalten, platzt die Blase eines gesunden Menschen nicht, klärt der Berufsverband der Urologen auf. Ab einem gewissen Punkt kann auch die stärkste Blase dem Druck nicht mehr standhalten und man nässt sich ein.

Können Tote Gänsehaut bekommen?

Ja, auch bei Verstorbenen kann es zum Phänomen der Gänsehaut kommen. Die Totenstarre betrifft dann den Musculus arrector pili, das ist der Haaraufrichtemuskel unter der Haut, der trotz des Todes der Person noch erregbar ist.

Foto: EverJean (Flickr), CC-BY-2.0, via Wikimedia Commons

Warum tragen Chirurgen grüne Kittel?

Der Arzt ist der "Halbgott in Weiß" - warum tragen Chirurgen aber meist grün oder blau? Das hat unter anderem hygienische Gründe. Weil die Kleidung der Chirurgen besonders stark mit Keimen belastet sein kann, wird sie nach Gebrauch gesondert gereinigt. Durch die Farbe ist sie leichter auszusortieren. Es hat auch eine psychologische Komponente: Grün und Blau wirken beruhigend, das soll ängstliche Patienten optimistischer machen. Auch wirken Blutflecken auf weißer Kleidung bedrohlicher. Im grellen Licht des OP-Saals blenden weiße Kittel oder Laken außerdem.

Warum kippt der Kopf weg, wenn man einnickt?

Vor allem Pendler kennen das: Man sitzt im Zug, döst vor sich hin und schreckt plötzlich wieder hoch, weil beim Einnicken der Kopf nach vorne oder - wie unangenehm - auf die Schulter des Nebenmanns gekippt ist. Dieser Mechanismus soll uns vor Gefahren schützen, wenn wir ungewollt im Sitzen oder Stehen einschlafen, denn im schlimmsten Fall könnten wir uns dabei verletzen, wenn wir einfach umfallen. Deshalb gibt das Gehirn beim Einschlafen das Signal an die Muskeln im Hals- und Nackenbereich, zu erschlaffen. Liegen wir sicher auf einem Kissen, ist das kein Problem. Wenn wir aber sitzen oder stehen, kippt der Kopf ruckartig nach vorn oder zur Seite und wir werden schreckartig wieder wach.

Warum werden Tunnel nicht gerade gebaut?

Tunnel sind teuer, und der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist doch eine Gerade - warum haben Tunnel dann oft so viele Kurven? So will man dem "Tunnelblick" vorbeugen. Denn wenn wir zu lange geradeaus fahren und das Sichtfeld zudem stark eingeschränkt ist, neigen wir dazu, uns nur noch auf das Ende zu konzentrieren. Die Kurven sollen die Fahrer wach und aufmerksam halten und das Unfallrisiko so minimieren. In vielen Tunneln ist außerdem der Mittelpunkt gegenüber Ein- und Ausfahrt erhöht - so soll Wasser von starken Regenfällen schneller abfließen und sich nicht in der Mitte sammeln.

Warum klebt der Duschvorhang ständig am Körper?

Man kennt das: Da steht man genüsslich unter der heißen Dusche, und plötzlich wird der kalte Duschvorhang aufdringlich, klebt sich an Beine und Po. Diesen Effekt hat der US-Wissenschaftler David Schmidt untersucht und für seine Erklärung des Phänomens 2001 den Ig-Nobelpreis (eine Art Anti-Nobelpreis für skurrile wissenschaftliche Arbeiten) gewonnen. Schuld ist demnach das heiße Wasser, dass die Luft nach und nach erwärmt. Die warme Luft steigt nach oben und erzeugt so einen Unterdruck, der kalte Luft von außen nachsaugt. Schmidt fand heraus, dass dabei viele kleine Luftwirbel entstehen, die er mit Mini-Tornados verglich. Die wirbelnde Luft zieht dann den Duschvorhang mit nach innen und lässt ihn an der Haut pappen.

Warum heißt Deutschland "Deutschland"?

Das Wort "Deutschland" stammt aus Althochdeutsch, vom Wort „diutisc“, das bedeutete "zum Volk gehörig". Einige Länder übernahmen die Bezeichnung, leiteten sie aber von "tysk" ab. So sagen Schweden zu Deutschland "Tyskland".

In vielen Ländern wird jedoch die Bezeichnung für Deutschland von der Bezeichnung für das germanische Volk abgeleitet. So heißt es im Englischen Germany, auf Italienisch Germania, auf Französisch Allemagne, auf Spanisch Alemania und auf Türkisch Almanya.

Für Behinderte wie Leusing könnte die Technik eine Befreiung sein. Patienten steuern heute schon mithilfe am Kopf fixierter Elektroden Rollstühle und Prothesen – was ihre Lebensqualität enorm verbessert. Auf diese Art Menschen zu helfen erforschen die Wissenschaftler besonders intensiv. Sie haben aber auch schon erfolgreich Versuchspersonen mit Gedankenkraft Flugzeuge und Autos in Simulatoren kontrollieren lassen. Die Technik soll etwa Piloten künftig bei langen Flügen entlasten. Hinzu kommen immer mehr Produkte aus der Unterhaltungsbranche wie Headsets, mit denen der Anwender PC-Spiele oder, wie es IBM versucht, Roboter steuern kann. Die US-Marktforscher von Allied Market Research erwarten für 2020 schon über 1,4 Milliarden Dollar Umsatz mit diesen Produkten.

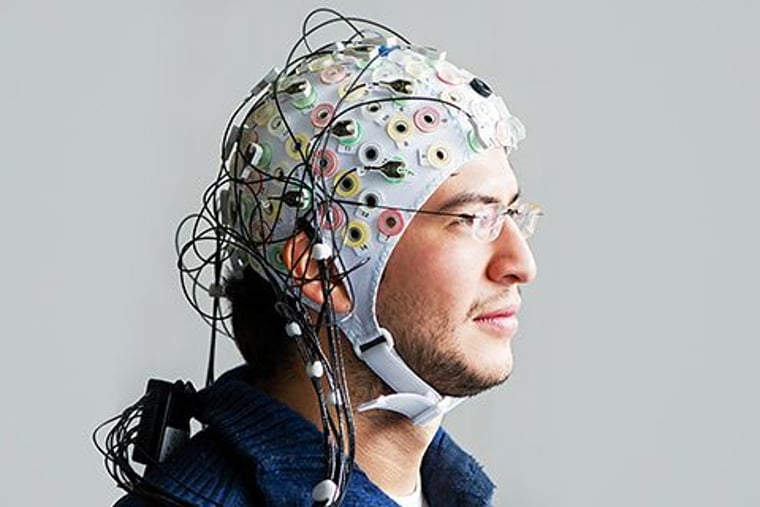

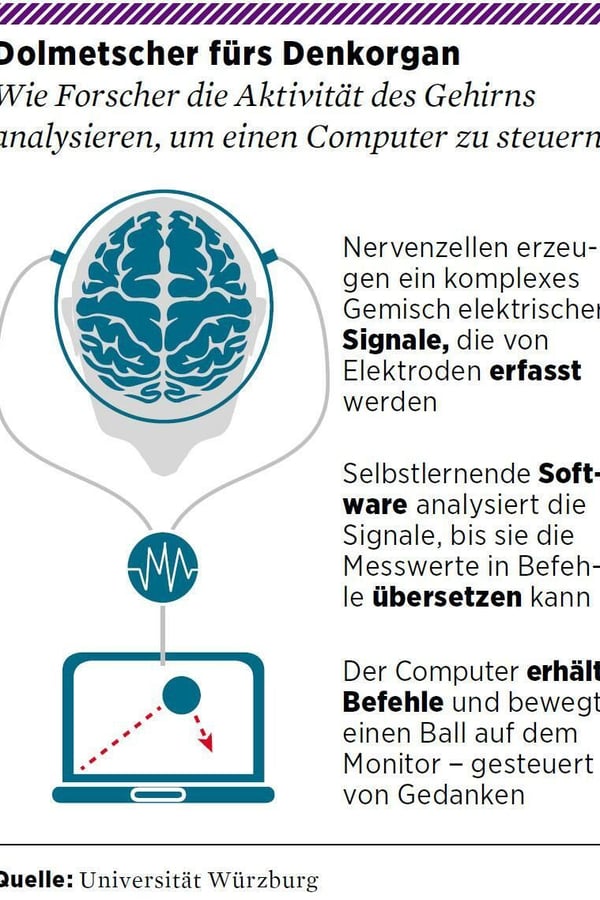

Die Anwendungen funktionieren alle ähnlich. Fühler in einer Haube auf dem Kopf messen die Spannungsschwankungen von Milliarden elektrisch aktiver Neuronen im Hirn. Die verstärkten Signale ergeben ein Elektroenzephalogramm (EEG). Es genügt schon, sich nur vorzustellen, den Arm zu bewegen, um die Nervenzellen in der Kommandozentrale für Bewegungen zu aktivieren. Ein Rechner übersetzt das Signalmuster in Steuerbefehle. Im Fall von Leusing: Ball hoch oder runter.

Wie Forscher die Aktivität des Gehirns analysieren, um einen Computer zu steuern (für eine vollständige Ansicht bitte anklicken).

Da bei ALS ausgerechnet die Gehirnregion defekt ist, die Bewegungen steuert, behelfen sich die Tübinger Forscher um Leiter Moritz Grosse-Wentrup mit einem Trick. Besonders starke Signale gebe es, wenn die Probanden ihre Gedanken auf sich selbst lenken, erklärt er. Das stehe für Nein. „Bei Ja müssen sie sich auf schwierige Dinge konzentrieren, wie Matheaufgaben zu lösen.“

Was einfach klingt, erfordert viele Stunden Übung, bevor die Software die Hirnmuster richtig interpretiert. Der Vorgang nennt sich maschinelles Lernen, eine Form künstlicher Intelligenz. Experte auf dem Gebiet ist der Mathematiker Klaus-Robert Müller von der Technischen Universität Berlin. Erst vor wenigen Monaten ist es ihm zusammen mit Kollegen aus Südkorea gelungen, ein 45 Kilogramm schweres Exoskelett per Gedankenkraft zu steuern. Diese Art Roboteranzug schnallen sich Gelähmte an, um sich wieder bewegen zu können, oder Arbeiter, um schwere Lasten zu heben.

Der Nutzer konzentriert sich dabei auf eine von fünf verschieden schnell flackernden LEDs in seinem Blickfeld, die jeweils für einen Befehl stehen. Hat er etwa das oberste Lämpchen ins Visier genommen, das besonders schnell blinkt, taucht dessen Flackerfrequenz im EEG auf. Das erkennt die Software und deutet es als Anweisung, das rechte Bein mithilfe von Motoren anzuheben.

Stecker zapft Gedanken an

Doch sind die Nervensignale außerhalb des Kopfs schwach und die EEG-Hauben daher störanfällig. US-Forscher pflanzen deshalb oft Elektroden direkt ins Gehirn. Mit beeindruckenden Resultaten: Gelähmte konnten mit einem gedankengesteuerten Roboterarm aus einer Flasche trinken oder Schokolade essen.

Bei einem Eingriff im Kopf besteht aber das Risiko von Infektionen. „Das Gehirn stößt die Fremdkörper nach einiger Zeit ab, sie verlieren ihre Funktion“, sagt Gernot Müller-Putz, der das Labor für Gehirn-Computer-Schnittstellen an der Technischen Universität im österreichischen Graz leitet. Er arbeitet lieber mit EEG-Hauben. Aus deren Signalen errechnet er Steuersignale für Elektroden. Die wiederum schicken Stromimpulse, etwa in die Nerven im Unterarm von Gelähmten. „Der Muskel zieht sich zusammen, die Hand schließt sich“, so Müller-Putz. Jetzt untersucht er im Rahmen eines EU-Projekts, wie fein sich die Bewegungen steuern lassen. „Eine enorme Hilfe für Betroffene, aber fürs Klavierspielen wird es wohl nie reichen“, sagt er. Derzeit bereitet er Tests mit 15 Patienten vor, die 2017 starten.

Um die gelähmte Hand – genauso wie eine Prothese – feinfühlig steuern zu können, müssen Tastsignale zurück ins Gehirn gelangen. Um das zu erreichen, haben US-Wissenschaftler einem 28-jährigen Querschnittsgelähmten Elektroden ins Hirn implantiert, mit deren Hilfe er eine Roboterhand steuert. Diese vermittelt ihm dann zum Beispiel, wie fest er zupackt.

Finanziert hat die Arbeiten die Darpa, der Forschungsarm des US-Verteidigungsministeriums. Sie investiert jährlich dreistellige Millionen-Dollar-Beträge in die Neuroforschung – um behinderten Veteranen zu helfen, womöglich aber auch, um die Technik in Kampfeinsätzen zu nutzen.

Auch der deutsche Mittelständler Otto Bock aus Duderstadt nahe Göttingen, weltweiter Marktführer im Bereich Prothetik, arbeitet an steuerbaren Prothesen etwa für Armamputierte, die aber keinen Eingriff im Gehirn erfordern. Stattdessen werden Nervenreste aus dem Armstumpf in die intakten Brustmuskeln umgeleitet, die natürlicherweise mit dem Gehirn verbunden sind. Nach einigem Üben versteht ein Computer in der Prothese die Signale, die vom Hirn über den Brustmuskel in den Arm gelangen, und übersetzt sie in Bewegungen des Kunstarms. 2010 fand der erste Eingriff statt, seitdem haben etwa 25 Menschen solche Prothesen erhalten.

So groß die Fortschritte sind, noch ist der Weg zum Massenprodukt weit. Die Hauben sind anfällig und unansehnlich mit ihren Kabeln, das Kontakt-Gel für die Elektroden verschmiert die Haare, der Aufbau für jeden Einsatz dauert eine Stunde. Zudem muss die Software langwierig an jeden Patienten angepasst werden, bis sie das Signalwirrwarr im EEG versteht.

Die Forscher arbeiten daher intensiv an trockenen Elektroden und schonenderen Implantaten, die auf der Hirnrinde aufliegen und nicht im Inneren des Gehirns stecken. Doch bis sie marktreif sind, wird noch einige Zeit vergehen.

Und natürlich stellt sich die Frage nach dem Recht auf Privatsphäre. Die durchaus bedroht ist, wie der Oxforder Informatiker Ivan Martinovic 2012 in einer aufsehenerregenden Studie zeigen konnte: Er versuchte, mittels EEG-Hauben die Geheimzahlen der Konten seiner Probanden zu ermitteln. In 20 Prozent der Fälle schaffte er es, die erste PIN-Ziffer auf Anhieb richtig zu bestimmen. Allerdings: Alle 28 Teilnehmer sollten während des Versuchs nur an den Zahlencode denken, ohne ihre Kooperation wäre Martinovics Attacke auf die Gedankenfreiheit nicht gelungen. Zudem hat es bisher noch niemand geschafft, den Inhalt komplexer Gedanken zu entziffern.

Was aber auch bereits in Ansätzen funktioniert: die Leistungsfähigkeit des Hirns von außen zu steigern und damit ins Denken einzugreifen. Martinovics Oxforder Kollege, der Neuropsychologe Roi Cohen Kadosh, hat dazu einen schwachen Strom in bestimmte Hirnregionen geschickt, daraufhin konnten Kinder mit einer Lernschwäche nach einigem Üben Matheaufgaben schneller lösen. Anderen Forschern gelang es, das Erinnerungsvermögen zu verbessern. All das sind noch sehr grobe Versuche, das Denken zu lenken. Aber ein Anfang.

Es gilt, wie bei jeder neuen Technik, die Risiken gegen die Chancen abzuwägen. Und Regeln festzulegen. Damit die Verbindung ins Gehirn nicht missbraucht wird, sondern sie das Leben Schwerkranker verbessert – wie auch das Gesunder.

Hilfe bei monotonen Jobs

So will eine Reihe von Neuroforschern unseren Arbeitsalltag erleichtern. Vergangenes Jahr startete am Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation ein Projekt, um mittels EEG zu messen, wie sich Menschen bei der Interaktion mit Computern oder Assistenzsystemen im Auto fühlen. Mit dabei: Autozulieferer Bosch. Wird erkennbar, dass die Konzentration einer Testperson nachlässt, soll sich die Technik daran anpassen, etwa indem sie bei der Arbeit mit Texten die Schrift vergrößert. Werden weitere Werte wie Herzschlag oder Leitfähigkeit der Haut erfasst, können sich die Maschinen noch besser auf den Menschen einstellen. All das könnte bei monotonen Jobs oder langen Autofahrten hilfreich sein. Erste Produkte soll es 2017 geben.

Noch ist offen, wie ALS-Patient Leusing jenseits der aufwendigen Laborversuche in seinem Alltag von den Erkenntnissen der Neuroforscher profitieren wird. Das ist dem ehemaligen Sozialarbeiter klar. Mitgemacht hat er dennoch, um zu helfen, „dass vollständig Gelähmte irgendwann wieder kommunizieren können“. Denkbar ist das.