Nanotechnologie: Dieser Nanosensor erkennt Coronaviren in der Atemluft

Dieser Sensor kann Viren wie Sars-Cov-2 in der Luft aufspüren.

Als im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie die Welt überrollt, als auch die Emory-Universität in Atlanta, USA, in den Lockdown geht, stellen sich dort Chemieprofessor Khalid Salaita und sein Team sehr schnell eine Frage: „Wie können wir mit unserer Forschung diese Pandemie bekämpfen?“ erinnert sich Salaita. „Können wir einen Sensor entwickeln, der nahezu in Echtzeit Coronaviren in der Luft aufspürt, so wie ein Rauchmelder Qualm erkennt?“

Eine kühne Idee, schließlich sind die Erreger etwa 100 Nanometer klein, also ein hundert Milliardstel eines Meters. Obendrein schweben sie in dünner Konzentration durch die Luft. Doch Salaitas Team ist mit winzig kleinen Nanowelten seit Jahren gut vertraut. Denn die Forscher bauen Nanomaschinen, manche 10000 mal kleiner als ein Haar dick ist.

„Wir bauen aus DNA-Bausteinen winzige Motoren“, sagt Salaita. Moleküle also, die sich bewegen und Kräfte ausüben können. Und mit denen, so die Idee der Forscher, ließe sich ein Virendetektor konstruieren. Ein Gerät, das etwa an Flughäfen Alarm schlägt, wenn dort Coronaviren in der Luft auftauchen.

Viele Versuche und drei arbeitsintensive Jahre später kann Salaita den Demonstrator eines solchen Spürgeräts präsentieren, Rolosense genannt. In dem Kasten vom Format eines kleinen Bluetooth-Lautsprechers stecken Bauteile, die zusammen nur einige Dollar kosten. Das Gerät macht sichtbar, was auf molekularer Ebene passiert. Und es kann Experimenten zufolge Exemplare von Sars-Cov-2 in konzentriertem Atem von Infizierten aufstöbern – und im Prinzip auch in der Raumluft.

Für seine Erfindung erhält Salaita nun eine große Auszeichnung: Der Chemiker erhält in Darmstadt den Future Insight Prize. Der Forschungspreis, den der Darmstädter Chemie- und Pharmahersteller Merck jedes Jahr auslobt, ist mit einer halben Million Euro dotiert.

Proteine pogen wie auf dem Punkkonzert

Noch ist Salaitas Sensor zwar nicht im kommerziellen Einsatz. Doch die Jury lobt: „Die Methode scheint für die Virenerkennung recht weit fortgeschritten zu sein und sieht sehr innovativ und vielversprechend aus.“ Und Salaita selbst hat schon viele weitere Ideen für seine DNA-Motoren. „Wir können molekulare Roboter bauen, die Medikamente in ausgewählte Bereiche des Körpers bringen“, sagt er, „oder winzige Computer aus DNA, die Berechnungen durchführen und neue medizinische Anwendungen ermöglichen.“

Um zu verstehen, wie das alles funktioniert, hilft es, sich in Gedanken sehr, sehr klein zu machen. „Wenn Sie sich auf die Größe eines Proteins schrumpfen könnten“, sagt Salaita, „und sich in einer Zelle befänden, würden Sie sich in einer sehr fremden Welt wiederfinden.“ Die Zelle, eine riesige Blase voller Flüssigkeit, wäre etwa zwei Kilometer groß, und darin schwämmen dicht gedrängt Abermillionen andere Moleküle, groß wie ein Hund oder wie ein Hochhaus. Es ginge zu wie beim Pogo-Tanz auf einem Punkkonzert: „Sie würden permanent von anderen Proteinen bombardiert, die Sie in alle Richtungen schubsen“, sagt Salaita. „Das würde es Ihnen extrem schwer machen, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen.“

Dass in Zellen trotzdem abertausende Vorgänge sehr organisiert ablaufen, verdanken sie in Teilen so genannten Motorproteinen. Sie sind wie Muskelprotze, stark genug, sich durch die wilden Pogotänzer einen Weg zu bahnen. „Motorproteine transportieren Material von A nach B“, sagt Salaita, „und widerstehen dem konstanten Bombardement in der Zelle, ohne vom Kurs abzukommen.“ Das Eiweiß Kinesin etwa bewegt sich dazu mit zwei Molekülsträngen voran, die zwei Beinen ähneln.

Zum Antrieb verwenden diese winzigen Transporter das Molekül ATP, quasi den Standard-Treibstoff der Zellen. „Mit jedem Molekül ATP, das das Motorprotein konsumiert, macht es einen Schritt“, sagt Salaita. So zerren die winzigen Spediteure etwa Chromosomen in zwei gegenüberliegende Seiten einer Zelle, wenn die sich teilt.

Chemieprofessor Khalid Salaita.

Maschinenbau mit Molekülen

Seit Jahrzehnten studieren Forscher diese Motorproteine der Zellen. „Doch wenn Sie Wissenschaftler fragen, ob sie einen solchen Motor bauen können, werden Sie Kopfschütteln ernten“, sagt Salaita. Proteine zu designen, sei einfach noch zu kompliziert. Doch es gebe einen Werkstoff, der sich viel leichter für den Miniatur-Maschinenbau eigne: DNA, das Material, aus dem das Erbgut aller Lebewesen besteht.

Aus dem Biologieunterricht wissen Zehntklässler, dass DNA in der Regel in Form einer Doppelhelix aufgebaut ist. Doch das ist nur eine von unzähligen Strukturen, in die sich die vier Basen der DNA zusammenfügen lassen. Das geht im Labor so: „Wir knüpfen mit organischer Chemie Base für Base einen bestimmten DNA-Strang“, sagt Salaita. „Den DNA-Strang geben wir in eine Lösung – und er faltet sich von selbst in die gewünschte Form.“

In diesem Mini-Origami haben die Forscher bereits große Kunstfertigkeit entwickelt. „Forscher haben aus Neugier zehntausende Formen aus DNA gebaut“, sagt Salaita. „Boxen, Kugeln, sogar ein Smiley-Gesicht.“ Mit seinem Team treibt der Chemiker die Bastelei nun einen großen Schritt weiter: Er baut eben die DNA-Motoren.

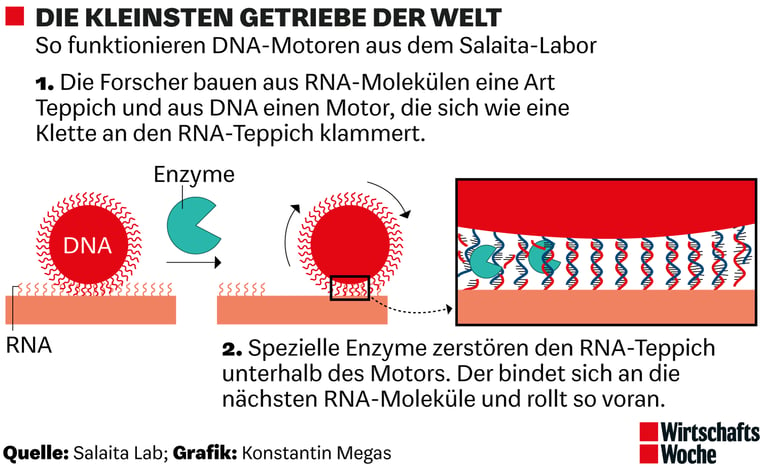

Anders als die Proteinmotoren schreitet Salaitas Maschine nicht mit zwei Beinen voran, sondern sie rollt. Grob gesagt funktioniert das so: Die Forscher bauen aus RNA, einem DNA-ähnlichen Molekül, eine Art Teppich. Aus DNA bauen sie einen Motor, an dem außen lauter DNA-Fäden hängen. Wie eine Klette klammert sich der Motor mit seinen Fäden an den RNA-Teppich.

Dann kommt der Trick: Spezielle Enzyme, die die Forscher dazugeben, zerstören genau den Bereich des RNA-Teppichs, an denen sich der Motor festhält. Sie ziehen dem Motor quasi den Teppich unter den Füßen weg. Der Motor reagiert prompt: Er klettet sich mit seinen DNA-Strängen einige Nanometer weiter an die nächsten Teile des RNA-Teppichs. Und so rollt der Motor in eine Richtung voran. Und dann zerstören die Enzyme des nächsten Teil des Teppichs und so geht es weiter.

Auch andere Forscher basteln an solchen DNA-Motoren. Aber: „Wir haben alle Rekorde gebrochen, was das Tempo und die Laufzeit der DNA-Motoren angeht“, sagt Salaita. Mit verschiedenen Bauformen können die Chemiker auch bestimmen, ob die Mini-Maschinen sich etwa im Kreis bewegen oder in gerader Linie. Und Salaita kann verschiedene Größen bauen: Die kleinsten Motoren sind 10000-mal kleiner als ein menschliches Haar dick ist. Die Größten messen ein Zehntel Haardicke.

Diese Brummer unter den DNA-Maschinen nutzte Salaitas Team als Grundlage für einen Virensensor. Denn: „Die größeren Motoren lassen sich unter einem ziemlich simplen Vergrößerungsglas erkennen“, sagt Salaita. Unter dem Mikroskop lässt sich mit puren Augen sehen, ob die DNA-Motoren sich drehen und fortbewegen oder nicht. „Damit können wir Informationen aus der molekularen Größenordnung in die makroskopische Welt übertragen“, sagt Salaita.

Als nächstes verpasste Salaitas Team seinen molekularen Maschinen Andockstellen, an die sich SARS-CoV-2-Viren binden können. Sobald das geschieht, stoppen die Viren die Rollbewegung des Motors. „So wie ein Fahrrad anhält, wenn Sie einen Stock zwischen die Speichen stecken“, erklärt Salaita.

Nun brauchten die Forscher nur noch ein Gerät, das die winzigen Motoren, 0,005 Millimeter klein, stetig überwachte. „Unsere erste Idee war, dafür ein Smartphone zu benutzen“, erzählt Salaita. „Einer unserer Doktoranden lief in eine Drogerie in der Nähe der Uni und kaufte ein Spielzeug für Katzen, mit dem man einen Laserpunkt in den Raum projizieren kann.“

Aus diesem Laserpointer baute der Forscher eine kleine Plastiklinse aus. Er klebte das Billig-Objektiv mit Doppelklebeband an die Kamera seines Handys. „Schon konnten wir die DNA-Motoren auf dem Handydisplay erkennen“, sagt Salaita. „Und in einem 15-Minuten-Video konnten wir sehen, welche Motoren sich bewegten und welche stillstanden.“

Salaitas Team entwickelte eine Bildanalyse-Software, die solche Videos automatisch auswertet. „Wir können hunderte DNA-Motoren gleichzeitig überwachen“, sagt der Chemiker. „Nach ein paar Minuten erhalten Sie das Resultat: Ja, Viren sind präsent, oder nein, keine Viren da.“

Auf Basis dieser Technik entwickelte Salaitas Team ein eigenes Gerät – den Rolosense-Sensor. Das Gehäuse kommt aktuell aus einem 3-D-Drucker. Darin ist ein Schubfach, in das Nutzer einen Behälter mit den DNA-Motoren schieben. „Wir haben für ein paar Dollar sehr simple Mikrochips im Internet bestellt, wie sie in Smart-Home-Geräten benutzt werden“, sagt Salaita. Eine Kamera filmt die Motoren und senden die Daten per Bluetooth oder Wlan an einen Laptop oder ein Smartphone, wo sie ausgewertet werden.

Schwärme von Nanobots heilen Krankheiten

Die Forscher haben auch schon einen DNA-Motor gebaut, der Influenza-A-Viren erkennt. Auch für viele andere Erreger ließen sich solche Maschinen bauen, sagt Salaita. „Wir können verschiedenen DNA-Motoren, von denen jeder auf ein anderes Virus reagiert, dann in unterschiedlichen Größen bauen“, sagt der Chemiker. „Per Kamera könnten wir sie alle gleichzeitig beobachten, wie eine Verkehrskamera Autos auf einer Autobahn filmt. Wenn ein Typ von Auto stoppt, wissen wir: Ein bestimmtes Virus ist anwesend.“

So ließe sich künftig ein Gerät bauen, dass den Atem von Patienten analysiert, hofft Salaita. Und das weniger Zeit benötigt als aktuelle Infektionstests. Denn bei PCR-Tests etwa müssen die Nukleinsäuren, an denen sich die Viren erkennen lassen, erst einmal im Labor vermehrt werden. Den DNA-Motoren reichen die Viren, so wie sie sind. „Es ist ein einzigartiger Sensor, wie es ihn bisher nicht gab“, sagt Salaita. Bis zu einem fertigen Diagnosegerät gibt es aber noch ein paar Hürden zu überwinden. Die Chemiker müssen etwa noch eine Verpackung finden, die ihre Mini-Sensoren vor Angriffen schützt. „DNA ist zwar sehr stabil, wir können sie aus Mumien extrahieren“, sagt Salaita. „Doch Bakterien oder viele Enzyme, die in der Natur vorkommen, können den DNA-Motoren schaden.“ Auch ingenieurtechnische und regulatorische Hindernisse gilt es aus dem Weg zu räumen. Wann und ob es ein kommerzielles Gerät geben wird, ist also noch offen.

Doch Salaita hat schon viele weitere Ideen. „Wir könnten Nanobots bauen, die miteinander kommunizieren und das Verhalten ihrer Nachbarn ändern, so wie Ameisen im Schwarm zusammenarbeiten.“ Solche Mini-Helfer sind heute noch ein Thema für die Grundlagenforschung – in zehn bis 20 Jahren könnten vielleicht gezielt im Körper heilende Aufgaben übernehmen.

Lesen Sie auch: Wie Wissenschaftler die Gesetze der Natur umschreiben – und Investoren Milliarden in das Big Business mit den Genen packen.