Es gibt viele Irrtümer, die durch Nachrufe und erwartungsvolle Spekulationen waberten. Vor fast genau einem Jahr, am 30. Juli 2013, verschied Berthold Beitz im 100. Lebensjahr in seinem Sommerhaus in Kampen auf Sylt. Sein Tod fachte gewaltige Nachfolge-Erwartungen an. Niemand konnte sich vorstellen, dass Beitz überhaupt nicht ersetzt wird, dass es ohne ihn kein Vakuum an der Spitze des ThyssenKrupp-Konzerns geben werde.

„Nach Beitz wird es keinen Beitz mehr geben“, dieser Satz stammte von ihm selber, und erfüllte sich. Die Stiftung gab ihre Stellung als aktiver Ankeraktionär auf und wandelte sich nur noch zum größten Anteilseigner, der keine Ambitionen für das Tagesgeschäft mehr hat.

Blasse Nachfolger

Die Stiftungsvorsitzende Ursula Gather ist Wissenschaftlerin und Wissenschaftsmanagerin, als Oberhaupt des Kuratoriums kümmert sie sich nur noch um die Zuschüsse an Nachwuchswissenschaftler und Fördergelder für Kunstaustellungen. Das Repräsentieren, eine der Lieblingsbeschäftigungen des oft wie ein Filmschauspieler auftretenden, charismatischen Beitz, ist in der Stiftung deutlich in den Hintergrund getreten.

Immerhin: Beim traditionellen Regatta-Essen im Kaisersaal des Kieler Yachtclubs war sie anlässlich der Kieler Woche dabei. Vor dem Yachtclub wartete am anderen Tag ihr Dienstwagen, ein E-Klasse-Mercedes mit dem Kennzeichen E-RZ-3. Der 500er-Daimler von Beitz mit dem programmatischen Kennzeichen E-RZ-1 wird nicht mehr eingesetzt.

Einen Großkopfeten in der Stiftung, der Einfluss auf die Geschicke des Unternehmens ThyssenKrupp nimmt, gibt es nicht mehr und wird es auch nicht mehr geben. Schon am ersten Tag nach dem Tod von Beitz wurden Kuratoriums-Vorsitz und Vorstandsvorsitz in der Stiftung getrennt, so wollte es die Satzung nach dem Ableben des früheren Krupp-Testamentsvollstreckers. Im Vorstand gibt es keine herausragende Figur mehr. Vorstandsmitglied Ralf Nentwig, der auch Aufsichtsratsmitglied bei ThyssenKrupp ist, gibt sich unauffällig.

Die Stiftung ist zwar mit 23 Prozent größter Aktionär, aber die Sperrminorität hat sie verloren. Zweitgrößter Aktionär ist die schwedische Cevian-Gruppe, die schon sehr viel aktiver in die Geschäfte eingreift und ThyssenKrupp-Vorstandschef Heinrich Hiesinger kontrolliert. Cevian hält 15 Prozent an dem Konzern und will sein Paket weiterhin aufstocken.

Die Stärken von Beitz

Beitz genoss Zeit seines Lebens hohes internationales Ansehen und besaß damit Strahlkraft auch für die weltweiten Geschäfte von ThyssenKrupp.

Er verfügte über enge persönliche und politische Verbindungen in den USA, nach Israel und in die arabischen Staaten - auch durch seinen Widerstand gegen die Nazi-Diktatur.

Beitz richtet Krupp auf das Zivilgeschäft aus. Waffengeschäfte kamen erst wieder durch die Fusion mit Thyssen in den Konzern.

Er besaß ein funktionierendes Netzwerk der Macht in Europa.

Beitz baute die Rolle der Stiftung als Schutz vor feindliche Übernahmen aus.

Das Stiftungskuratorium ist so überaltert wie eh und je. Stellvertreter von Frau Gather ist der 91-jährige frühere Forschungsmanager Reimar Lüst. Als einflussreichstes Mitglied gilt die NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD), der vor allem der Standort Nordrhein-Westfalen am Herzen liegt und die verhindern möchte, dass bei bevorstehenden Sanierungsmaßnahmen allzu viel Arbeitsplätze an Rhein und Ruhr verloren gehen.

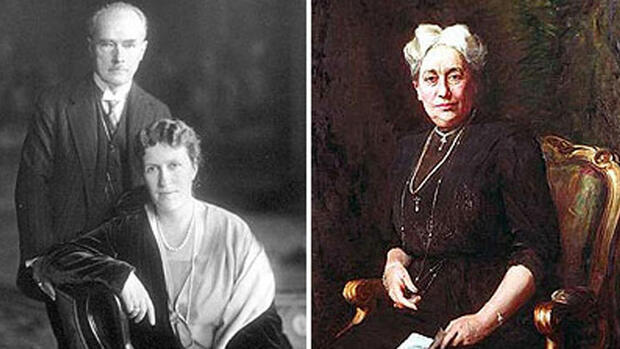

„Was würde Alfried dazu sagen?“, war der ständige Satz, den Berthold Beitz im Mund führte. Alfried Krupp war der letzte Krupp, der im Konzern das Sagen hatte und Beitz zum Testamentsvollstrecker machte. Der legte diesen Auftrag sehr weit aus. So wurde Beitz zuweilen von vielen Zeitgenossen fälschlicherweise als der letzte Krupp tituliert. Doch das war zu viel der Ehre. „Was würde Berthold dazu sagen?“, diese Frage wird bei ThyssenKrupp in diesen Tagen nicht mehr gestellt.