Soziale Netzwerke: Wer kann neben Facebook noch überleben?

Soziale Netzwerke: Facebook scheint allgegenwärtig, vor allem Twitter droht verdrängt zu werden.

Der Untergang schien nur eine Frage der Zeit. Das Unternehmen hatte sich heillos verzettelt. Im Frühjahr 1996 stand die Silicon-Valley-Ikone kurz vor der Pleite – dann gelang die Wende. Apple holte seinen Mitgründer Steve Jobs zurück, der brachte Inspiration und sorgte für Disziplin, scharte Talente um sich und trumpfte schließlich mit neuen Produkten auf. Heute liefert sich Apple ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Googles Muttergesellschaft Alphabet um den Titel „Wertvollstes Unternehmen der Welt“.

20 Jahre später wiederholt sich des Schauspiels erster Akt: „Der Niedergang“ wird schon gegeben. Nur ob noch der zweite Akt „Der Wiederaufstieg“ folgt, ist offen. Diesmal steckt der Kurznachrichtendienst Twitter in der Krise, obwohl ihn derzeit 320 Millionen Menschen weltweit nutzen.

Zehn Jahre nach Gründung ist Twitters Aktie auf einen Tiefstpunkt gerutscht. Allein seit April 2015 fiel die Marktkapitalisierung von gut 36 auf nur noch etwa zehn Milliarden Dollar. Und erstmals in seiner Geschichte wachsen die Nutzerzahlen nicht mehr.

Die Wende soll – wie einst bei Apple – die Rückkehr eines Gründers bringen: Jack Dorsey. Vergangenen Oktober hat der 39-Jährige die Spitze von Twitter übernommen. Er will nun kraft seiner Autorität und mit prominenter Unterstützung – sein Verwaltungsratschef Omid Kordestani war Googles erster Vertriebschef – die Magie zu Twitter zurückbringen.

Facebook ist ein schwarzes Loch

Doch hat er überhaupt eine Chance? Oder ist der Markt für soziale Netzwerke längst aufgeteilt, mit Facebook als gigantischem Sieger. Wie eine Art schwarzes Loch im Cyberspace wirkt der Riese, der andere soziale Medien wie Instagram und WhatsApp mit viel Geld bereits verschlungen hat und mit seiner Dominanz Twitter und die restliche Konkurrenz in Bedrängnis bringt.

Das scheint zunächst im Widerspruch zu stehen zu dem Kernmerkmal des Internets, dass der nächste Anbieter stets nur einen Mausklick oder – in Zeiten des Smartphones – einen Tipp mit dem Finger entfernt ist. Doch die Vorstellung von beliebiger Vielfalt und Wettbewerb ist eine Illusion. Stattdessen zeigt sich nun auch im Markt für soziale Netzwerke ein Phänomen, das bezeichnenderweise als „Netzwerkeffekt“ bekannt ist: Je mehr Menschen sich auf einer Plattform vernetzen, desto größer wird ihre Attraktivität für andere, desto weniger attraktiv werden Wettbewerber.

Das Ergebnis: Nur ganz wenige Anbieter überleben. „Die Internetnutzer konzentrieren ihre Aufmerksamkeit auf einige wenige Anbieter“, sagt Bernardo Huberman, ehemals Wissenschaftler am legendären Xerox-Parc-Forschungsinstitut im Silicon Valley und heute Direktor des Social-Computing-Labors von Hewlett-Packard. Und unter diesen Anbietern, das wird dieser Tage immer klarer, wird in naher Zukunft Twitter nicht mehr unbedingt zu finden sein.

Platz 10: Snapchat

Den Instant-Messaging-Dienst, mit dem man Fotos versenden kann, die beim Empfänger nur für kurze Zeit sichtbar sind, gibt es seit 2011. Bei den am häufigsten heruntergeladenen Apps des Jahres 2015 in Deutschland landet die App auf dem zehnten Rang. Die Rangliste hat das US-Marktforschungsunternehmen App Annie herausgegeben. Konkrete Download-Zahlen gibt das Unternehmen allerdings nicht an.

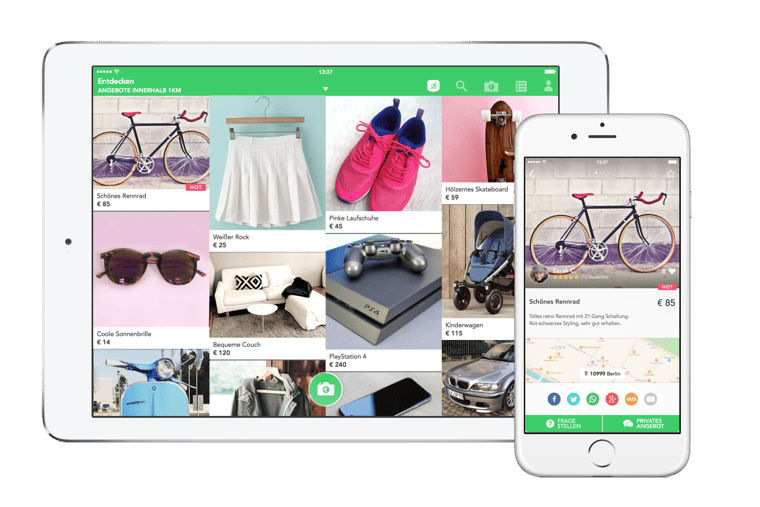

Mit der Flohmarkt-App lassen sich Angebote in der Nähe finden - das bewährte Konzept von Ebay Kleinanzeigen in neuem Design landet auf Rang 9 der beliebtesten Apps in Deutschland.

Platz 8: Ebay Kleinanzeigen

Das Original des digitalen Flohmarktes ist nach wie vor ein bisschen beliebter. Die Kleinanzeigen-App des Auktionshauses landet auf dem achten Platz.

Platz 7: Spotify

Als einziger Musik-Streamingdienst hat es Spotify in die Top 10 der beliebtesten Apps geschafft.

Platz 6: Skype

Kommunikations-Apps sind in Deutschland insgesamt hoch im Kurs. Skype mit seinem Angebot für Videotelefonie landet auf Platz 6 des Rankings.

Platz 5: Instagram

Ebenfalls sehr gefragt sind die sozialen Netzwerke für das Smartphone. Das Bilder- und Videonetzwerk Instagram ist in Deutschland die fünftbeliebteste App.

Platz 4: Amazon

In die Reihen der sozialen Netzwerke schleicht sich noch der Online-Händler Amazon ein. Mit seiner App landet der Konzern auf dem vierten Platz des Rankings.

Platz 3: Facebook

Der Siegeszug der zum Facebook-Konzern gehörigen Apps beginnt mit der klassischen Facebook-App. Nur zwei andere Apps wurden in Deutschland 2015 öfter heruntergeladen.

Platz 2: Facebook Messenger

Mark Zuckerberg kann sich freuen, denn noch besser als die Facebook-App kommt die Messenger-App an - sie landet auf Rang 2.

Platz 1: WhatsApp

Der Messenger-Dienst, der ebenfalls zum Facebook-Konzern gehört, steht an der Spitze der Rangliste. Mit dem Dienst können Nutzer nicht mehr nur Nachrichten, Bilder und Videos verschicken, sondern mittlerweile auch über das Internet telefonieren.

Am auffälligsten ist der Effekt bei Google, dessen Suchmaschine monopolartigen Status besitzt. Selbst Microsoft-Gründer Bill Gates war fest überzeugt, Googles Macht mit einer eigenen Suchmaschine stoppen zu können, und scheiterte. Zwar lieferte Bing ähnlich gute Ergebnisse wie Google. Doch auch Milliardeninvestitionen konnten nichts daran ändern, dass sich die meisten Nutzer an Google gewöhnt hatten.

Ähnliche Erfahrungen musste ironischerweise Google wenig später selbst machen – ausgerechnet bei sozialen Netzwerken. Obwohl das Unternehmen viel Geld und Toptalente in sein eigenes Angebot Google+ steckte, konnte sich der Dienst nicht durchsetzen. Dabei zwang Google sogar zwischenzeitlich Nutzer seiner übrigen Dienste – darunter YouTube oder Google Mail –, ein Profil beim Netzwerk anzulegen. Doch das fruchtete genauso wenig wie der mehrfache Umbau, um Google+ besser nutzbar zu machen.

Das sollte Twitter-Gründer Dorsey, der derzeit ähnliche Umbaupläne verfolgt – diskutiert wurde bereits eine Aufhebung der 140-Zeichen-Grenze oder eine Veränderung des Nachrichtenflusses –, im Hinterkopf behalten.

Mythen und Vorurteile

Viele Mythen kursieren über die Generation der „Digital Natives“, die offenbar keine Welt ohne Internet kennen. Mit klassischen Konzepten von Hierarchie, Strukturen und Loyalität könne sie nichts mehr anfangen. Ob das auch für die Top-Talente dieser Generation, die „Leaders of Tomorrow“, gilt, untersuchen der GfK Verein und das St. Gallen-Symposium in ihrer gemeinsamen Studie „Global Perspectives Barometer 2015“. Über 1000 Akademiker und Young Professionals aus rund 100 Ländern wurden dafür befragt.

Eine wichtige Erkenntnis vorab: Die Führungskräfte von morgen entsprechen keinem Stereotyp. Vieles, was über die „Digital Natives“ erzählt wird, trifft auf die Leaders of Tomorrow nicht wirklich zu.

Ohne Social Media geht nichts

So stimmt es beispielsweise nicht, dass die Führungskräfte von morgen ständig online und in sozialen Netzwerken aktiv sein müssten: Immerhin fast die Hälfte der Befragten würde auf Wunsch des Arbeitgebers auf Social Media während der Arbeitszeit verzichten. Andererseits sind 30 Prozent der Top-Talente nicht zu einem Verzicht bereit. „Da Unternehmen sicher nicht auf drei von zehn Talenten verzichten wollen und können, sollten sie ihren Umgang mit Social Media überdenken und klare Linien vorgeben“, resümiert Andreas Neus, stellvertretender Geschäftsführer des GfK Vereins und Autor der Studie.

Hierarchie ist ein Auslaufmodell

Häufig wird beschrieben, dass die „Digital Natives“ hierarchische Strukturen in Unternehmen für ein überholtes Konzept halten. Doch die Studie zeigt, dass man hier klarer differenzieren muss: zwei Drittel der jungen Top-Talente halten zumindest bei Projekten klare Führungs- und Verantwortungsstrukturen für wichtig. Dazu gehört ein verantwortlicher Projektleiter, der auch in der Lage sein muss, Entscheidungen für das Team zu fällen. An ihre Führungskräfte stellen die Leaders of Tomorrow allerdings sehr hohe Ansprüche: Wichtigste Aufgabe einer Führungskraft sei es, das Team zu inspirieren und ihm eine Vision zu vermitteln, die das Team auf ein gemeinsames Ziel hin orientiert und motiviert. Die Einbeziehung der Meinung des Teams wird von einem Manager zwar erwartet, aber gleichzeitig eine schnelle Entscheidung mit klarer Kommunikation gefordert.

Werte sind wichtiger als Dienstwagen & Co.

Eine „erfolgreiche Karriere“ messen die Leaders of Tomorrow mit anderen Maßstäben als ihre Vorgänger. Danach gefragt, anhand welcher drei Kriterien sie in zehn Jahren beurteilen würden, ob ihre Karriere erfolgreich war, gibt knapp die Hälfte an, dass ein Job mit einem positiven Einfluss auf die Gesellschaft ein zentrales Messkriterium für den Erfolg ihrer Karriere sein wird. Faszinierende Projekte sind für ein Drittel des Führungsnachwuchses ausschlaggebend. Die Erreichung eines hohen Gehalts ist hingegen mit nur 14 Prozent weit abgeschlagen. Und klassische machtorientierte Faktoren haben noch weniger Bedeutung: Nur für 5 Prozent ist es wichtig, ein großes Team zu führen. Bei der Arbeitgeberwahl zählen ethische Aspekte: sechs von zehn Befragten würden nicht für ein Unternehmen arbeiten, dessen Werte sie nicht teilen.

Die klassische Top-Executive Karriere ist out

Die jungen Talente wollen gestalten, etwas zum Positiven bewegen und ihr Wissen anwenden. Formale Führungsmacht scheint den meisten von ihnen dafür jedoch nicht mehr der richtige Weg. So rückt das Karriereziel „Top Level Executive“ für den Großteil der Leaders of Tomorrow in den Hintergrund. 44 Prozent bevorzugen, anerkannte Experten auf ihrem Gebiet zu werden. Nur ein Viertel strebt nach einer klassischen Top-Management Karriere. Für ein weiteres Viertel bedeutet Karriere die Position eines erfolgreichen Projektmanagers. Unternehmen sind gefragt, ihren Nachwuchskräften mehr Gestaltungsspielraum zu geben und Karrieren jenseits der klassischen Führungslaufbahn zu eröffnen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die jungen Talente lieber ohne die „Alten“ in eigenen Firmen weitermachen: „Die Leaders of Tomorrow wollen nicht mehr alle ins Top Management, aber sie alle wollen ganz sicher etwas bewegen. Das zeigt vor allem die Tatsache, dass zwei Drittel sich in den kommenden fünf Jahren selbständig machen möchten. Möglicherweise weil sie dort die besseren Chancen sehen, ihre Ideen und Innovationen zu verwirklichen“, meint Dr. Johannes Berchtold, COO des St. Gallen Symposiums.

Brennen für ein Thema ist wichtiger als Erfahrung

Junge Führungskräfte bringen Begeisterung, frische Ideen und Wissen in Unternehmen. Das ist es auch, was den Leaders of Tomorrow am wichtigsten wäre, wenn sie selbst ein Projektteam zusammenstellen müssten: neun von zehn der Befragten würden bei Projekten ihre Teammitglieder danach auswählen, dass sie die Vision des Projekts teilen und mit Leidenschaft an das Thema gehen. Erfahrung mit Projektarbeit ist für knapp die Hälfte der Befragten ein wichtiger Rekrutierungsgrund. Deutlich weniger gefragt sind von den Leaders of Tomorrow in der Branche gesammelte Erfahrungen oder der summa cum laude Abschluss an einer Top-Universität. „Diese Ergebnisse decken sich mit den offenen Antworten der Führungskräfte von morgen: Sie fordern von heutigen Top-Managern eine klarere Differenzierung zwischen „hoher Expertise“ und „Seniorität“. Laut der Leaders of Tomorrow überschätzen heutige Führungskräfte deutlich den Wert ihrer „analogen“ Erfahrung in einer digitalen Welt, die zunehmend nach neuen Regeln funktioniert“, erklärt Andreas Neus vom GfK Verein.

Dialog auf Augenhöhe

Der Wunsch nach Austausch, Offenheit und Veränderung zeigt sich auch bei den Kommentaren der Leaders of Tomorrow zur heutigen Führungsriege: Unter anderem werfen sie den aktuellen Managern Engstirnigkeit (28 Prozent) und Egoismus (24 Prozent) vor. Auch halten die jungen Top-Talente viele herrschende Geschäftsmodelle für veraltet. Entscheidungsprozesse seien zu unstrukturiert und zu wenig rational. Ihr dringender Rat an die heutigen Top-Manager ist, sich ernsthaft mit der modernen Technologie auseinanderzusetzen, um die neue digitale Welt zu verstehen. „Das Wissen darüber würden die Leaders of Tomorrow in Firmen und Organisationen einbringen – sie wünschen sich aber im Gegenzug ernst genommen zu werden“, sagt Andreas Neus. „Deshalb sind Unternehmen gut damit beraten, einen Dialog auf Augenhöhe zu suchen, statt sich auf Erfahrungen aus der Vergangenheit auszuruhen.“

Nutzer sind im Netz eben gnadenlos effizienzgetrieben: In ihrem Zeitbudget ist letztlich nur für ein soziales Netzwerk Platz. Wer den vom derzeitigen Marktführer Facebook erobern will, hat es nicht leicht.

Myspace etwa, das einst erfolgreich mit Facebook um Talente rangelte und sich im Juli 2005 für 580 Millionen Dollar von Rupert Murdochs News Corporation kaufen ließ, wurde sechs Jahre später nach einer Massenflucht seiner Nutzer zu Facebook für geschätzte 35 Millionen Dollar an eine Investorengruppe verscherbelt. Selbst Apple holte sich eine blutige Nase, als das Unternehmen 2010 auf seiner Musikplattform iTunes ein soziales Netzwerk für Musikfans namens Ping aufsetzte. Nur zwei Jahre später gab Apple auf und integrierte – ansonsten stets auf Eigenständigkeit bedacht – stattdessen Twitter und Facebook in seine Plattform.

Ist die Schlacht um die sozialen Netzwerke also geschlagen, mit Facebook als triumphalem Gewinner, so wie einst Google bei den Suchmaschinen? Nicht alle sehen das so.

Konstantin Guericke, Mitgründer von LinkedIn, etwa gibt sich unverdrossen optimistisch. Zwar fiel auch bei dem Geschäftsnetzwerk 2015 ein Rekordverlust von 165 Millionen Dollar an, und der Börsenkurs sank nach ungünstigen Umsatzprognosen an einem Februartag um 44 Prozent.

Was LinkedIn besser macht

Doch anders als die meisten Konkurrenten hat sich LinkedIn ein klares Profil als Netzwerk für geschäftliche Kontakte bewahrt, ein Feld, das Facebook zumindest noch nicht beackert. Auch das deutsche Pendant Xing behauptet sich gegen die großen US-Konkurrenten. Es hat zwar nur einen Bruchteil der Nutzer, erzielt im Gegensatz zu Twitter aber jedes Quartal operative Gewinne von fast zehn Millionen Euro.

Die Beobachter posten und kommentieren nie etwas selbst. Sie schauen sich aber alles ganz genau an. Wenn Sie den Beobachter dann persönlich treffen, wird er Ihnen haarklein erzählen, was Sie zuletzt bei Facebook gepostet haben. Eng verwandt ist der Beobachter mit dem Liker, der ebenfalls nie etwas selbst postet - dafür bei nahezu jedem Beitrag von anderen den Like-Button drückt.

Quelle: Visual.ly

Von den "Promotern" erhalten Sie zahlreiche Einladungen zu unterschiedlichen Veranstaltungen, die Sie dann fleißig wegklicken dürfen.

Dann gibt es natürlich noch die Spaßvögel, die immer und auf Teufel komm raus lustig sein müssen. Es gelingt ihnen aber leider so gut wie nie, andere zum Lachen zu bringen.

Dagegen gibt es natürlich auch die Zyniker, die nie lustig sind, sondern mit jeder Statusmeldung miese Stimmung verbreiten. Ein ähnlicher Quell der Freude sind diejenigen, aus deren Posts der Hass auf alles nur so herausquillt. Diese Typen sind überzeugt, dass andere ihr (hassenswertes) Leben zerstören wollen.

Mr. und Ms. Beliebt sammeln gerne Kontakte, quasi als Wettkampfdisziplin. Gerade bei Jugendlichen gilt da oft: 3542 Kontakte, wer kann mehr?

Auch Gruppen kann man bei Facebook sammeln. Die Sammler treten jeder Gruppe bei und werden Fans von nahezu allem, was ihnen auffällt.

"Ich bin mit Tim bei Angelo essen", "Jetzt gehe ich mit Sabine ins Kino", "Schnell noch mit meinem Hund Bello spazieren, dann einen Tee trinken, dann den blauen Schlafanzug anziehen, Zähne putzen und ins Bett gehen" - so mancher Facebook-Nutzer ist ein lebender Nachrichtenticker und hält Sie ständig darüber auf dem Laufenden, was er wo mit wem tut - ob Sie sich dafür interessieren oder nicht.

Ähnlich angenehme Zeitgenossen sind diejenigen, die ihr Netzwerk täglich mit einem "guten Morgen" begrüßen und abends mit "Gute Nacht" verabschieden.

Dann gibt es noch die Zocker, von denen Sie im Minutentakt lesen können, ob sie gerade Words with Friends, Mafia Wars oder Bakes spielen und wie viele Punkte sie gerade bei Farmville erzielt haben. Da hilft nur: blockieren.

Haben Sie einen Facebook-Kontakt, bei dem nichts ohne die ganz großen Gefühle geht? Bei dem alles "herzzerreißend" und "dramatisch" ist? Jeder Regentropfen wird zur Katastrophe, jeder verpasste Bus ein Grund für einen Nervenzusammenbruch? Herzlichen Glückwunsch, dann haben Sie es mit einer waschechten Drama-Queen zu tun.

Guericke glaubt daher an die Macht der Nischen. Das zeigt sich daran, dass der norddeutsche Investor, der vor 30 Jahren ins Silicon Valley auswanderte, gleich im Verwaltungsrat von zwei spezialisierten sozialen Netzwerken sitzt: Doximity, das sich auf Ärzte fokussiert hat. Und Rallypoint, das ehemalige US-Soldaten miteinander verbindet. „Die Kunst ist es, lukrative Nischen zu finden, bei denen sich für die Großen der Aufwand nicht rechnet, dort zu investieren“, sagt Guericke. Dass das funktioniert, beweist auch das Berliner Start-up Researchgate mit seinem Netzwerk für Wissenschaftler – dort tauschen sich inzwischen acht Millionen Forscher aus aller Welt aus.

Aus der Nische heraus ist das soziale Netzwerk Pinterest groß geworden, das als virtuelle Pinnwand startete, auf die Nutzer Inhalte pinnen und sich somit im Internet mit ihren Kollektionen präsentieren konnten. Diese Idee bescherte Pinterest 1,3 Milliarden Dollar an Wachstumskapital. Sein Wert beträgt jetzt rund elf Milliarden Dollar.

Noch rasanter verlief der Aufstieg von Instagram. Der Bilderdienst startete 2010, vier Jahre nach Twitter – im Netzzeitalter eine halbe Ewigkeit. Doch mit 400 Millionen Nutzern ist das Netzwerk längst am Nachrichtendienst vorbeigezogen. Denn Instagram ist der ideale Kanal für die Generation Selfie und sticht Twitter aus, indem es eine alte Weisheit in neuem Gewand präsentiert: Ein Bild sagt oft mehr als 140 Zeichen.

Bei Instagram zeigt sich zudem Mark Zuckerbergs Gespür für Trends. Der Facebook-Gründer kaufte das gerade zwei Jahre alte Netzwerk 2012 für eine Milliarde Dollar. Viele Beobachter wunderten sich da über die Summe – angesichts der heutigen Bewertungen war es geradezu ein Schnäppchen.

Jemand anderem die EC-Karten-Pin verraten, immer das selbe, einfallslose Passwort verwenden, das umstrittene Teilen von Kinderfotos über Facebook: Eine Forsa-Umfrage hat ermittelt, wie häufig welche Fahrlässigkeiten beim Datenschutz vorkommen. Dabei geben 27 Prozent an, ganz ohne Sünde zu sein. Die größte Gruppe stellen hier mit 43 Prozent die über 60-Jährigen – mit sinkendem Alter nimmt die Prozentzahl der Sündenlosen ab. Bei den 45- bis 59-Jährigen sind es noch 28 Prozent, dann folgen die 30- bis 44-Jährigen (18 Prozent) und von den 18- bis 29-Jährigen sind nur zehn Prozent ohne Sünde. Die Frauen (30 Prozent) stehen besser da als die Männer (24 Prozent). Doch wo wird am meisten gesündigt?

Quelle: Forsa-Studie „Die größten Sünden 2015 – Teil 5: Datensicherheit“ im Auftrag der Gothaer

Aus Versehen auf die Mail von zwielichtigen Absendern, die auf krumme Geschäfte hoffen, geantwortet – das ist doch jedem schon einmal passiert, oder? Ein Prozent der Befragten haben auf eine Spam-Mail geantwortet – vor allem machen das Männer im Alter von 45 bis 59 Jahren oder über 60 Jahre.

Die Seite sieht aus wie mit Paint gemalt und liest sich wie frisch von Google übersetzt, aber dafür kostet der Flug nach New York und zurück auf auch nur 200 Euro. Gut, vielleicht ein leicht überzogenes Beispiel. Dennoch: Drei Prozent der Befragten haben sich schon einmal durch günstige Preise dazu hinreißen lassen, einen Flug auf einem unbekannten Portal zu buchen. Vor allem bei den Unter-30-Jährigen sind derartige Seiten beliebt (acht Prozent).

Vertrauen Sie keinen E-Mail-Anhängen von unbekannten Absendern. Denn öffnen Sie auch nur einen falschen Anhang, kann ihr Computer schon infiziert sein. Insgesamt fünf Prozent haben bereits diesen Fehler gemacht. „Dateianhang nicht öffnen“ lautet hier die Devise.

Auffällig ist, dass vor allem junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren besonders fahrlässig mit Daten umgehen. Den Pin-Code, für das Smartphone zum Beispiel, verraten 13 Prozent anderen Menschen (gesamt: sechs Prozent).

Wenn man keine Anti-Virus-Software verwendet oder diese nicht regelmäßig aktualisiert, ist das System ungeschützt vor Hackern. Auch weil es oft zu schnell gehen soll: Zwölf Prozent der Jüngeren (18 bis 29 Jahre) haben schon einmal den Virenscan abgebrochen, weil er zum Beispiel ihren Computer verlangsamte (gesamt: sieben Prozent).

Wenn Eltern unbekümmert Bilder ihrer Kinder in sozialen Netzwerken posten, kann das gefährlich werden. Zehn Prozent der Befragten scheinen sich dieser Gefahr nicht bewusst zu sein.

Namen von Familienmitgliedern oder Haustieren als Passwort? Keine gute Idee, denn simple Passwörter lassen sich ganz schnell knacken. 14 Prozent der Befragten verwenden unsichere Passwörter. Übrigens: Laut Hasso-Plattner-Institut war 2015 das beliebteste Passwort weltweit die Zahlenfolge „123456“.

Wer loggt sich schon jedes Mal bei Facebook aus? 40 Prozent der Studienteilnehmer haben sich schon ein oder mehrmals aus Benutzerkonten nicht ausgeloggt. Auffällig: 60 Prozent der unter 30-Jährigen vergessen das öfter. Doch gerade das schützt die eigenen Daten nicht. Außerdem sollte man keiner Seite genehmigen, Namen und Passwort über die „Eingeloggt bleiben“-Funktion zu speichern.

Auch bei der Datensicherung hapert es bei vielen – und das kann für viel Ärger sorgen. Während insgesamt 41 Prozent der Befragten ihre Fotos und Dateien nicht regelmäßig auf einem externen Speichermedium sichern, sind es bei den Unter-30-Jährigen sogar 60 Prozent.

Eigentlich sollte man für jeden Online-Dienst ein eigenes, sicheres Passwort nutzen und es sich im Idealfall auch noch merken können. Eine Herausforderung, der sich viele Nutzer gar nicht erst stellen. 45 Prozent der Befragten verwenden immer dasselbe Passwort – vor allem sind die Unter-30-Jähirgen fauler, wenn es um Passwortänderung geht (61 Prozent). Wer über 60 Jahre alt ist, scheint die meiste Vorsicht walten zu lassen: nur jeder Dritte verwendet in dieser Altersgruppe Passwörter mehrfach (35 Prozent).

Wie stark die Preise seither angezogen haben, zeigt Snapchat: Mit 16 Milliarden Dollar ist es eines der am höchsten gehandelten Start-ups der Welt. Und aktuell der einzige potenzielle Rivale für Facebook. Denn der 2011 gestartete Bilder-, Video- und Messagingdienst ist vor allem bei Teenagern beliebt. Bei den sogenannten Millennials in den USA ist es bereits seit einigen Jahren das am schnellsten wachsende Netzwerk. Auch in Deutschland hat Snapchat bei den am häufigsten heruntergeladenen Apps inzwischen Facebook und Instagram abgehängt.

Ist Datenschutz schon in Deutschland eine heikle Sache, sieht es in den USA noch viel kritischer aus: Die dortigen Ermittlungsbehörden wie die NSA haben durch den Patriot Act, der nach den Anschlägen des 11. September 2001 erlassen und kürzlich leicht abgemildert wurde, viel umfassendere Rechte und Befugnisse zur Abfrage von Daten von Privatpersonen. Und diese nutzen sie auch, während die Gesetze und Regulierungen im Bereich Datenmanagement und Datenschutz mit den technologischen Entwicklungen nicht mithalten können. Die Nichtregierungsorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF) will mit ihrem regelmäßigen Datenschutz-Report „Who has your back“ auf dieses Problem aufmerksam machen. EFF untersucht 24 große IT- und Telekomunternehmen daraufhin, wie sie mit dem Thema Datenschutz umgehen.

Der Report bewertet einerseits, ob sich Firmen gegen teils willkürliche staatliche Überwachung wehren. Zudem wird die Transparenz bewertet, die Firmen darüber herstellen, ob und wie staatlichen Ermittlungsbehörden bei ihnen Zugriff auf Nutzerdaten fordern. Die EFF hat über vier Jahre die Praktiken großer Internet- und IT-Konzerne beobachtet und analysiert, ob die Firmen ihren Fokus eher auf den Schutz der Nutzerdaten oder eher auf die Kooperation mit staatlichen Ermittlern legen. Dabei konnten sie in den vergangenen vier Jahren eine Entwicklung feststellen.

Während das Thema Datenschutz vor vier Jahren bei kaum einem Unternehmen auf der Agenda stand, hat nun – einige Snowden-, Wikileaks-Enthüllungen und Spähaffären später – laut EFF ein Umdenken eingesetzt: Viele Firmen veröffentlichen Reports über ihren Umgang mit Nutzerdaten und über Regierungsanfragen nach Nutzerdaten.

Die EFF hat die Entwicklungen damit aufgefangen, dass sie die Firmen nun unter anderem in der Kategorie des industrieweiten Standards vorbildlicher Praktiken bewerten.

Ihre Kriterien im Überblick:

1. Unter dem erwähnten industrieweiten Standard verstehen die Aktivisten etwa, dass die Firma den Staat bei einer Datenanfrage nach einer offiziellen Vollmacht für den spezifischen Fall fragt. Außerdem wird erwartet, dass das Unternehmen einen Transparenzreport über staatliche Anfragen veröffentlicht und dass die Firma deutlich macht, wie sie mit den Regierungsanfragen formell verfährt.

2. In einer weiteren Kategorie wird geprüft, ob Internetfirmen die jeweiligen Nutzer einzeln informieren, wenn sie beziehungsweise ihre Daten von Regierungsanfragen betroffen waren. Als Best Practice Beispiel gelten die Firmen, die ihre Nutzer schon vor der Weitergabe über solche staatlichen Anfragen informieren, sodass diese sich juristisch zur Wehr setzen können.

3. Die Aktivisten checkten auch, ob Firmen bekannt machen, wie lange sie Nutzerdaten speichern. Es wurde dabei nicht bewertet, wie lange die Unternehmen IP-Logins, Übersichten über individuellen Datentransfer und auch eigentlich bereits gelöschte Daten speichern und für Ermittlungen verfügbar halten – es geht nur um die Transparenz.

4. Regierungen und staatliche Ermittlungsstellen fragen nicht nur Nutzerdaten an, teils verlangen sie von Internet- und Telekomkonzernen auch, unliebsame Nutzer zu blockieren oder Nutzeraccounts zu schließen. Für diese Praxis war zuletzt insbesondere Facebook kritisiert worden, das einige Insassen von Gefängnissen an der Eröffnung eines Accounts hinderte. Auch Informationen darüber honorierten die Aktivisten mit einer positiven Bewertung, wobei ihnen besonders Twitter in dieser Kategorie mit einem umfangreichen Report über Lösch-Gesuche positiv auffiel.

5. Unternehmen bekamen auch eine positive Bewertung, wenn sie sich im öffentlichen Diskurs gegen staatlich geduldete oder gar intendierte Hintertüren in Software und Netzwerken stellen. 21 von 24 untersuchten Firmen nehmen mittlerweile eine solche kritische Position gegenüber dem Überwachungsstaat ein.

Adobe hat laut den Aktivisten in den vergangenen Jahren alle Best Practice Standards übernommen, die in der Branche etabliert sind. Adobe verlangt von Ermittlungsbehörden eine explizite Erlaubnis, Daten von Nutzern anzufordern und bekennt sich zudem öffentlich dazu, keine Hintertüren in die eigene Software einzubauen. „Alle Regierungsanfragen für Nutzerdaten müssen bei uns durch den Vordereingang kommen“, schreibt Adobe in seinem Transparenzreport. Die EFF wertet eine solche starke Position gegen die früher gängige Praxis als bemerkenswert – unabhängig von der Wahrhaftigkeit.

Triumph für Tim Cook. Apple erfüllt alle Kriterien der Aktivisten für möglichst große Transparenz im Bereich Datensicherheit. Der IT-Konzern lässt allerdings einige Hintertürchen offen, neben den Verpflichtungen zur Verschwiegenheit, die ihm etwa durch Gerichte in Einzelfällen auferlegt werden können. Apple behält sich vor, Nutzer nicht über eine Datenabfrage zu informieren, wenn dies nach Einschätzung des Unternehmens gefährlich für das Leben oder die Unversehrtheit von Personen werden könnte. Dies lässt Raum zur Deutung.

Auch Marissa Mayer hat gut lachen: Die Autoren finden die Leitlinien von Yahoo in allen Bereichen der Datensicherheit und der Transparenz vorbildlich. „Wir loben Yahoo wegen seiner starken Prinzipien hinsichtlich Nutzerrechte, Transparenz und Schutz der Privatsphäre.“

Unter den am besten bewerteten Unternehmen sind noch fünf weitere Konzerne und Stiftungen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Dazu gehören etwa die Wikipedia-Mutterorganisation Wikimedia, außerdem der Blogdienstanbieter Wordpress, weniger bekannte Unternehmen wie Sonic, Wickr oder Credo Mobile. Sie alle erfüllen die Anforderungen der EFF-Analysten komplett.

Evan Spiegels Unternehmen Snapchat findet sich in Gesellschaft einiger anderer Firmen, die in den Augen der Electronic Frontier Foundation beim Datenschutz und Datensicherheit eher mittelmäßig abschneiden. Der besonders bei Teenagern beliebte Kurznachrichtendienst mit Bild- und Videofeatures verpflichtet sich nicht offiziell dazu, Nutzer über Datenabfragen zu informieren. Auch ist unklar, wie Snapchat mit Forderungen des Staates umgeht, Nutzeraccounts zu löschen. Ähnliche Kritik üben die Aktivisten an Tumblr. Sie monieren, dass die Microblogging Plattform nicht offen legt, ob Behörden die Sperrung von Nutzeraccounts verlangt haben und inwiefern Daten auch dann weiter gespeichert und verfügbar gehalten werden, wenn ein Nutzer sie eigentlich gelöscht hatte.

Der große Kabeldienstanbieter schneidet zwar insgesamt nicht besonders gut ab, vor allem, weil er Nutzer nicht vorab über Regierungsanfragen zu ihren Daten informiert. Doch die Aktivisten betonen andererseits, dass Comcast bei den Informationen über „digitales Vergessen“ besonders transparent sei. So lege Comcast offen dar, dass Daten von Kunden, die bereits gekündigt haben oder Daten, die Kunden eigentlich gelöschten hatten, weiterhin bei ihnen gespeichert und für Ermittlungsbehörden verfügbar seien. IP-Log-Informationen werden etwa 180 Tage bereit gehalten, gelöschte Mails können zwischen 15 und 30 Tage gespeichert werden.

Microsoft, das sich erst kürzlich mit neuen X-Box-Features bei der Elektronikmesse E3 präsentierte, ist offenbar nicht durchweg so kundennah, wie es sich bei der Präsentation gibt. Der Softwarekonzern verpflichtet sich etwa nicht standardmäßig zur Information darüber, was mit den Daten der Nutzer nach der Löschung noch passiert. Das ist aus Sicht der EFF einem Softwarekonzern dieser Größe nicht angemessen.

Dass Google in Sachen Datenschutz und Datensicherheit nicht ganz vorne mitspielt, dürfte angesichts des viel zitierten Begriffs des „Datenkraken“ kaum jemanden wirklich überraschen. Das Unternehmen schneidet in der diesjährigen Analyse der EFF unter anderem deshalb nur mittelmäßig ab, weil Google im Gegensatz zu vielen anderen Firmen seine Nutzer nicht vorab über Anfragen von staatlichen Stellen zu ihren Daten informiert. Wie Twitter hat der Konzern seine Selbstverpflichtung hier nicht angepasst, um Nutzern die Möglichkeit zu geben, sich vorab gegen Datenanfragen zu wehren. Das ist jedoch laut der Aktivisten mittlerweile Standard: „Da ist Raum für Verbesserungen.“

Chillen mit Amazons Kindle am Strand? Laut EFF ist Vorsicht angeraten. Amazon sammelt durch Kundenbestellungen und Produktrechercheanfragen unglaublich viele Daten über dieVorlieben und Interessen von Kunden. Der Onlineversandhändler und E-Book-Platzhirsch informiert die Nutzer nicht vorab darüber, wenn Behörden Daten abfragen und stellt auch nicht offensiv dar, was mit anscheinend gelöschten Daten passiert. Dennoch bewerten die Aktivisten Amazons Entwicklung positiv, denn der Internetriese veröffentlichte zuletzt immerhin erstmals einen Transparenzreport und signalisiert damit ein leichtes Umdenken.

Der Telekomanbieter Verizon fällt insbesondere hinter den Industriestandard zurück, was die Loyalität mit den Nutzern und den Schutz ihrer Daten angeht. Das Unternehmen hat sich noch nie kritisch gegenüber der bisherigen Praxis einiger US-Behörden geäußert, die etwa nach dem alten und neuen Patriot Act auf die bei Telekommunikationsfirmen gespeicherten Daten zugreifen. Die EFF fordert von dem Telekom-Anbieter, der gegen Geld mit der NSA kooperiert haben soll, dass er sich offen gegen Hintertüren in Software und Netzwerken positionieren soll.

Der Telekomanbieter hält grundlegende Industriestandards ein, verlangt etwa einen konkreten Datenzugriffsbefehl von den Ermittlungsbehörden, bevor er die Informationen heraus gibt. Doch das war es auch schon. Weder stellt sich AT&T öffentlich gegen die Praktiken von Ermittlungsbehörden in den USA, noch macht das Unternehmen die Nutzer darauf aufmerksam, wenn ihre Daten ins Visier von NSA und Co geraten. Auch wenn das Unternehmen, dem vor zwei Jahren wie Verizon noch aktive Kooperation mit der NSA vorgeworfen wurde, mittlerweile einen Transparenzreport veröffentlicht, legt AT&T nach Medienberichten noch immer nicht alle Informationen zu Ermittlungsanfragen offen.

Whatsapp bekennt sich zwar öffentlich zu einer kritischen Haltung gegenüber staatlicher Überwachung – richtet seine Leitlinien aber nicht danach aus. Die Autoren des Berichts kritisieren insbesondere, dass der Kurznachrichtendienst unter der Fittiche von Facebook nicht einmal grundlegende Industriestandards einhält. So hat Whatsapp laut dem Report etwa keine Leitlinien, die zunächst eine Durchsuchungsvollmacht von den Ermittlungsbehörden verlangen, bevor man die Daten von Nutzern herausgibt. Somit bildet der Messenger das traurige Schlusslicht in Sachen Datenschutzpolitik.

Anfang dieses Jahres hat Präsident Barack Obama einen Account gestartet und sendet seither Bilder und Videos aus dem täglichen Leben im Weißen Haus. Obama wird auch als „Social-Media-Präsident“ bezeichnet und gilt als Indikator dafür, wann neue Dienste in den Mainstream übergehen. Die Massenwirksamkeit von Snapchat symbolisiert selbst das aktuelle US-„Playboy“-Cover. In dem historischen Heft verzichtet das Magazin erstmals auf ein nacktes Model. Stattdessen ziert den Titel eine mit Unterwäsche bekleidete Schöne im typischen Snapchat-Selfie-Look.

Was Snapchat erfolgreich macht

In Deutschland experimentieren Unternehmen wie Sixt oder ProSieben inzwischen ebenfalls mit dem Facebook-Konkurrenten. Politiker wie die Spitzenkandidatin der Grünen, Claudia Dalbert, oder Oliver Lindner (SPD) werben in Sachsen-Anhalt um Stimmen im Landtagswahlkampf. Zahlreiche Fußballvereine versorgen inzwischen ihre Fans mit Snaps.

Es ist eine simple Idee, die Snapchat so erfolgreich macht: Bilder und Videos, die sich die Nutzer schicken, sind nur für eine begrenzte Zeit sichtbar. Der Druck, das möglichst perfekte Selfie zu posten, fällt weg und auch die Frage, ob bestimmte Beiträge dauerhaft im Netz stehen.

In Zeiten da Gerichte und Gesetzgeber von Google und Co. ein digitales „Recht auf Vergessen“ einfordern, ist Vergänglichkeit zum Wert geworden. Auch die permanent auf unzähligen Onlinekanälen aktiven Digital Natives sind sich durchaus bewusst, welche bleibenden Spuren sie dabei hinterlassen. So viel sie auch von sich preisgeben, so sorgfältig pflegen sie die eigene Identität im Netz. Ein immer größerer Teil der Kommunikation verlagert sich daher von den mehr oder weniger öffentlichen Plattformen auf privatere soziale Medien. Und was einst den Reiz von Zuckerbergs Netzwerk ausmachte, Partybilder und andere private Einblicke, landet immer häufiger auf Snapchat oder bei WhatsApp.

Auch Mark Zuckerberg hat diese Entwicklung und das daraus resultierende Potenzial des aufstrebenden Rivalen frühzeitig erkannt. Schon vor drei Jahren wollte er – nach Instagram – auch Snapchat übernehmen.

Drei Milliarden Dollar hat Facebook den Gründern Evan Spiegel und Bobby Murphy geboten, zu diesem Zeitpunkt eine enorme Summe. Jeder der beiden Gründer hätte dabei rund 750 Millionen Dollar eingesackt. Das Duo entschied sich dagegen.

Und der Erfolg gibt ihnen recht: So schauen die Snapchat-Nutzer, erzählen Insider, inzwischen täglich sieben Milliarden Videos an. Bei Facebook sind es mit acht Milliarden zwar noch etwas mehr – allerdings hat das Netzwerk auch acht Mal so viele Nutzer (siehe Grafik Seite 56). Zudem spielt Facebook seine Videos automatisch ab – Snapchat-Nutzer starten sie gezielt.

Kein Wunder, dass Zuckerberg laut Snapchat-Chef Spiegel sogar gedroht haben soll, den Konkurrenten aus dem Markt zu drängen. Tatsächlich startete Facebook Ende 2012 einen Frontalangriff und kopierte kurzerhand die Kernfunktion von Snapchat. Mit Poke entwickelte es eine App, die wie Snapchat Nachrichten nach dem Konsum automatisch löschte.

Doch hier erlebte Zuckerberg zum ersten Mal die Grenzen seines Wachstumspotenzials: Mangels Erfolgs stellt Facebook Poke nach nur 15 Monaten still und leise wieder ein.

Die Erfahrung bestärkte Zuckerberg darin, im Februar 2014 lieber knapp 20 Milliarden Dollar für den Kurznachrichtendienst WhatsApp zu berappen, als noch eine Pleite mit einer Kopie zu riskieren.

Twitters letzter Anlauf

Die Strategie, aufstrebende Konkurrenten zu kaufen oder zu kopieren, bedroht nun auch Twitter. Denn Dorseys größter Hoffnungsträger heißt Periscope. Mit der App, die Twitter im vergangenen Jahr kaufte, können Nutzer Videos live ins Netz übertragen. Zuschauer können die Aufnahmen sofort kommentieren und weiterempfehlen. Er setzt große Hoffnungen in das Jedermann-Fernsehen. „Wir werden kräftig investieren, um der Marktführer bei Livevideos zu sein“, verspricht Dorsey.

Allerdings hält Facebook mit einem eigenen Angebot namens Facebook Live dagegen. Der Vorteil ist, dass für die Funktion nicht wie bei Periscope eine eigene App heruntergeladen werden muss, sondern sie bereits in die Facebook-Anwendung integriert ist. Bislang konnten zwar nur ausgewählte Prominente den Livedienst nutzen. Doch Facebook will die Funktion für alle Nutzer seines Netzwerkes freischalten. Dann stünden den etwa 20 Millionen Nutzern von Twitters Videoangebot Periscope auf einen Schlag potenzielle 1,5 Milliarden gegenüber.

Es wird also keinen Deut leichter für Dorsey. Womöglich verhindert derzeit vor allem das Interesse potenzieller Aufkäufer, dass die Twitter-Aktie noch stärker abstürzt. Facebook selbst kommt zwar kaum infrage, weil das die Kartellbehörden auf den Plan rufen würde. Doch die von Larry Page geführte Google-Mutter Alphabet soll Interesse haben, wenn der Preis stimmt.

Oder Dorsey findet noch die zündende Idee zum Überleben. Denn – auch das lehrt das Beispiel Apple – für den zweiten Akt, den Wiederaufstieg, braucht es mehr als Politur fürs Kernprodukt: Jobs gelang die Trendwende erst mit einem ganz neuen Produkt: Der iPod verlieh Apple 2001 den Rückenwind, um neu durchzustarten.

Will Dorsey wie einst Jobs die Magie in sein Unternehmen zurückbringen, muss er vermutlich Twitter ganz neu erfinden.