Zukunftsideen der Wissenschaft: Kühne Ideen, die unser Leben verändern

Die Erfindung des Telefons geht auf mehrere Personen zurück, wobei bis heute nicht eindeutig feststeht, wer den entscheidenden Schritt gemacht hat, dass Sprache über längere Strecken übertragen werden kann. Aber alles das wäre wohl nicht möglich gewesen ohne den Morsetelegraphen, der von Samuel Morse konstruiert wurde. Von der Telefonvermittlungsstelle...

... bis hin zum ISDN. Seit den 1970er Jahren gibt es diese Technologie. Mittlerweile besitzt jedes Land in der EU diese Telekommunikationsstrukturen.

Ursprünglich wurde das Sichtbarmachen von Schall zu militärischen Zwecken entwickelt und dann auch für diesen Bereich weiterentwickelt. Von Ultraschall-Experimenten ...

... zur modernen Sonographie. Heute wird der Ultraschall auch in der Medizin angewendet, wie hier während einer Schwangerschaft, aber auch zur Erkennung von Tumoren.

Ein deutscher Uhrmacher, Richard Lange, lies sich 1931 das Patent für die "Metalllegierung für Uhrenfedern" ausstellen. Die Besonderheit: Er mischte zusätzlich das chemische Element Beryllium in die Mischung für die Legierung. Und machte damit einen besonderen Weg frei. Von der Metalllegierung für Uhrenfedern ...

... zur Unruhspirale. Sie ist heute Bestandteil eines Uhrwerkes - ein aus Metall gefertigtes Schwungrad. Dieses wurde durch einen Vorschlag von Jean de Hautefeuille von Christaan Huygens entwickelt.

Der deutsche Konrad Zuse baute den ersten funktionsfähigen Computer der Welt. Bis heute gibt es im Übrigen kein Patent, Zuse scheiterte mehrfach mit seinem Anspruch. Von 1.000 Kilogramm schweren Rechnern ...

... zu ultraleichten Notebooks.

Bereits die Römer nutzten Glasschalen als Mikroskope, um Dinge zu vergrößern. Nach und nach wurden die Linsen verbessert. Von gefüllten Glasschalen ...

... zum modernen Elektronenmikroskop. Diese Entwicklung verhalf vor allem der Firma Carl Zeiss zu Weltruhm, die bis heute zahlreiche mikroskopische Instrumente entwickeln.

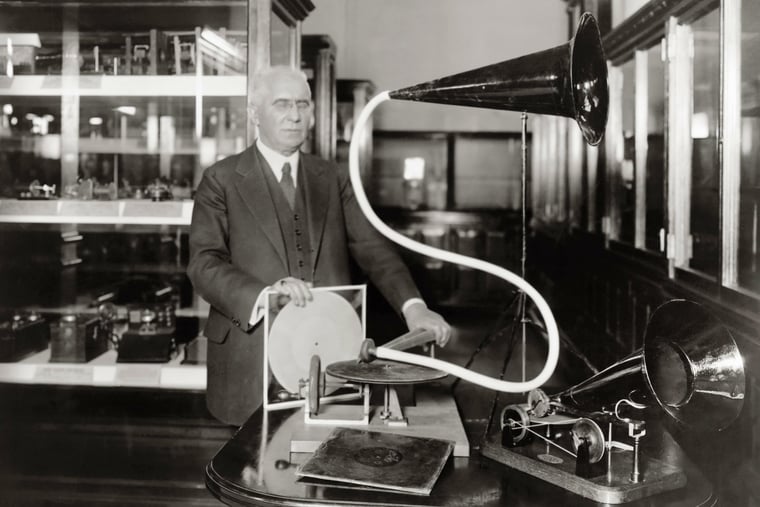

Die Deutschen sind unter den Erfindern gut vertreten. Emil Berliner, der später in die USA auswanderte, erfand die Schallplatten und das Grammophon. Von den ersten Tonaufnahmen ...

... zum MP3-Player. 1995 wurde hier der erste Prototyp gebaut und kam 1999 serienmäßig auf den deutschen Markt.

Edmund Stoiber, einst bayrischer Ministerpräsident und heute EU-Bürokratieberater, sorgte mit dem Versprecher vom Münchner Hauptbahnhof, wo man den Zug besteigt und dann bis Rom oder London fliegt, noch für Erheiterung. Claudio Leonardi, Forscher an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne, will genau das nun Realität werden lassen.

Clip-Air heißt sein Konzept, bei dem Fluggäste künftig am Bahnhof in eine Multifunktionskabine steigen, auf Schienen zum Flughafen rollen und dort abheben, ohne noch einmal die Abfertigung oder den Duty-free-Shop zu betreten. Bis zu drei der 30 Meter langen Kabinen würden dazu am Flughafen unter ein Spezialflugzeug in der Form eines Rochens eingeklinkt. Jede Kabine könnte 150 Passagieren transportieren, so viel wie ein Airbus-A320-Jet. Auch Frachtwagons ließen sich bei Bedarf montieren.

Noch weiter geht der Vorschlag von Produktdesign-Studenten der Universität Glasgow. Ihr Horizon-System besteht aus einem elektrisch angetriebenen Gleiter, der an Flughäfen immer nur kurz auf eine spezielle Landebahn herabsinkt, bereits rollende Zugkabinen einklinkt und gleich wieder durchstartet. Neben Passagieren haben die Kabinen frisch geladene Akkus für den Weiterflug an Bord. Beim Landen klinken sich die Kabinen aus und rollen, von einem Magnetantrieb beschleunigt, direkt in die nächste Stadt.

Ideen, um das Meer als Energiequelle zu nutzen, gibt es einige. Kein Konzept aber geht so weit wie das von Michael Sterner: Der Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der OTH Regensburg will 100 Meter lange, computergesteuerte Schiffe auf dem Nordatlantik kreuzen lassen, um unterwegs Wasserstoff zu erzeugen. Sobald der Wind die Schiffe vorantreibt, sollen integrierte Turbinen mithilfe der Wasserströmung Strom liefern, um damit per Elektrolyse Wasserstoff zu erzeugen. Bei günstigen Winden könnte das Schiff fast konstant Energie in Form von Wasserstoff in seinen Tanks speichern, glaubt Sterner. Umgepumpt in Tanks an Land, könnte der Energieträger beispielsweise Wasserstoffautos antreiben.

Solarkraftwerke arbeiten bekanntlich umso produktiver, je öfter über ihnen die Sonne scheint. Längst planen Wissenschaftler darum riesige Solaranlagen in Wüsten und sogar im Weltraum. Der Kalifornier Edmund Kelly und sein Startup Stratosolar arbeiten nun an einer neuen Variante: Sie wollen schwebende Solarkraftwerke in der Stratosphäre verankern. Ballons, gefüllt mit Tausenden Tonnen Treibgas, sollen dünne Solarzellen hoch über die Wolken bis auf 20 Kilometer Höhe tragen. Dort, wo den ganzen Tag die Sonne scheint, kein Wind weht und eisige Luft die Solaranlagen kühlt und nochmals effizienter macht als am Boden. Der Strom aus den theoretisch mehrere Kilometer großen Solarluftschiffen soll über ein Kabel zur Erde fließen, das auch als Verankerung dient. Trotz des Aufwands, kalkuliert Kelly, könne der Strom so dank der vielen Sonnenstunden in der Stratosphäre dreimal preiswerter sein als der aus heutigen Solaranlagen.

Platz 15: Deutschland

Deutschland hat es im Ranking Global Innovation Index 2013 (GII) nicht unter die Top Ten geschafft. Der GII unter anderem von der Cornell University und der Beratungsfirma Booz & Company erstellt und misst anhand von 84 Kriterien die Innovationsfähigkeit von mehr als 100 Volkswirtschaften.

Weltweit reicht es für das Land der Dichter, Denker, Dübel-, Currywurst-, Bier-, Auto-, Airbag- und Glühbirnen-Erfinder nur für Platz 15. Dafür landet Deutschland im europaweiten Vergleich auf Platz zwei, direkt hinter Schweden. Dies geht aus dem aktuellen Leistungsanzeiger der Innovationsunion 2013 hervor, einem von der Europäischen Kommission veröffentlichten Ranking der EU‑Mitgliedstaaten.

Platz zehn: Irland

Auf Platz zehn der innovativsten Länder der Welt hat es Irland geschafft. Trotz Krise lassen sich die Iren nicht vom forschen und entwickeln abhalten, heißt es im Global Innovation Index. Im Vergleich zum Vorjahr ging es jedoch um einen Platz nach unten. Eine der bekanntesten irischen Erfindungen stammt übrigens von John Boyd Dunlop. Der 1840 geborene Tierarzt kam auf die Idee, Reifen mit Luft zu füllen.

Platz neun: Dänemark

Innerhalb der EU gehört Dänemark zu den Innovationsführern. Weltweit reicht es für die Dänen immerhin zu Platz neun in Sachen Patentanmeldung und Forschungsausgaben. Zu den bekanntesten Erfindungen der Dänen zählen sicher Lego und Duplo. Einen größeren Nutzen hatten dagegen die in Dänemark erfundenen Telegraphenleitungen und Windkraftanlagen.

Platz acht: Singapur

Auf dem achten Platz landet Singapur, das es 2012 noch auf Rang drei geschafft hatte. In der Region Südostasien und Ozeanien belegt das Land zwischen dem Indischen und dem südchinesischen Meer allerdings immer noch Platz zwei, direkt nach Hongkong. Besonders im Bereich Technik und Software sind die Singhalesen sehr umtriebig.

Platz sieben: Hongkong

Demnach verwundert es nicht, dass Hongkong - in puncto Innovationen führend in Südostasien - international noch vor Singapur liegt. Die chinesische Sonderverwaltungszone gilt als eine der liberalsten Marktwirtschaften der Welt und tut sich besonders im Dienstleistungssektor hervor. Jedes Jahr finden in Hongkong mehrere Messen rund um das Thema Forschung und Innovationen statt.

Platz sechs: Finnland

Die Finnen sind im Vergleich zum letzten Jahr von Platz vier auf sechs abgestürzt. EU-weit haben die Finnen dagegen überdurchschnittlich hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung.

Platz fünf: USA

Vergangenes Jahr galten die USA Die USA gelten verschiedenen Rankings zufolge als eines der innovativsten Länder der Welt. Im GII belegten die Vereinigten Staaten dagegen vergangenes Jahr nur Platz zehn. Trotz Apple, Google, Microsoft & Co. hat es auch in diesem Jahr nur für Platz fünf gereicht: Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind zwar im Vergleich gestiegen, für einen Platz unter den Top drei genügt es aber dennoch nicht.

Platz vier: Niederlande

Zwei Plätze rauf ging es auch für die Niederlande. Die Nachbarn Deutschlands haben bereits in den Jahren 2010 und 2011 ihre Ausgaben für Innovationen deutlich erhöht. Das rentiert sich jetzt. Auch was die Zahl der Patente pro Einwohner betrifft, sind die Niederlande mit durchschnittlich 164 Patenten pro Jahr, verteilt auf 16 Millionen Einwohner gut dabei.

Platz drei: Großbritannien

Die Briten konnten sich in puncto Innovationen binnen eines Jahres um drei Ränge verbessern. Zu den wichtigsten Erfindungen aus Großbritannien gehören unter anderem Penizillin, Hartplastik und die Dampfmaschine. Auch das Internet hat britische Wurzeln.

Platz zwei: Schweden

Schweden hält seine Position auf Platz zwei. Wichtigster Innovationsmotor der Schweden sind kleine und mittelständische Unternehmen, sowie exzellente Forschungssysteme. Zu den wichtigsten neuzeitlichen Erfindungen aus dem Norden gehören der Herzschrittmacher, das EKG-Gerät und das Mobiltelefon.

Platz eins: Schweiz

Die Schweiz verteidigt zum dritten Mal in Folge ihren ersten Platz im Global Innovation Index. Auch laut der im März erschienenen Studie der EU-Kommission ist die Schweiz das innovativste Land. Das Land gilt als Innovationsführer, der alle anderen Staaten regelmäßig übertrifft. Viele Erfindungen aus der Schweiz sind seit Jahren in aller Welt bekannt, wie die Schokoladentafel, die Brennstoffzelle oder die künstliche Seide. Auch die DNA hat ein Schweizer Wissenschaftler entdeckt.

Den meisten Menschen flößen Tornados Angst ein. Louis Michaud findet sie hingegen so faszinierend, dass er sie künstlich erzeugt. Denn der verrentete Ingenieur will mit seinem Startup Avetec Kraftwerke bauen, die aus Tornados Strom gewinnen. Dazu will der Kanadier die warme Abluft, etwa aus Stahlfabriken oder Kraftwerken, durch einen hohen Schlot strömen lassen, in der die Luft spiralförmig aufsteigt. In der kühleren Außenluft über dem Turm entsteht dann ein rotierender Sog, der einen 40 Meter hohen Tornado erzeugt. Dessen Energie, hofft Michaud, kann eine Turbine am Boden des Turms antreiben, die Strom erzeugt. Auf diese Weise könnte die warme Abluft eines 500 Megawatt starken Kohlemeilers im Tornado-Turm noch mal 200 Megawatt Strom erzeugen. Einen wichtigen Unterstützer hat Michaud schon gewonnen: Peter Thiel, Ex-PayPal-CEO und Investor Nummer eins bei Facebook, hat 300 000 Dollar für den Bau eines Prototyps bereitgestellt.

10 000 Dollar und mehr kostet es heute, ein Kilogramm Nutzlast zur Raumstation ISS zu bringen. Das US-Startup Hyperv Technologies des Physikers Douglas Witherspoon arbeitet an einer Technik, die den Transport zu einem Bruchteil der Kosten ermöglichen soll: eine Mischung aus Katapult und Schleuder, die Frachten bis in den Orbit schießen kann. Das Slingatron genannte Gerät soll die ins All zu transportierenden Gegenstände auf einer spiralförmigen Bahn beschleunigen, an deren Ende die Abschussrampe gen Himmel zeigt. Ein solches Katapult mit 300 Meter Durchmesser könnte Nutzlasten auf mehr als sieben Kilometer pro Sekunde beschleunigen, rechnen seine Entwickler vor. Das würde reichen, um eine untere Erdumlaufbahn zu erreichen. So könnte ein Slingatron jährlich Tausende Raumschiffbauteile, Treibstofftanks, Strahlenschutzschilde und mehr ins All bringen, hoffen die Erfinder, die auf der Web-Plattform Kickstarter Finanziers für ihr Projekt gefunden haben.

Die Erdatmosphäre ist voll elektrischer Ladung. Mehr als drei Millionen Blitze leuchten weltweit pro Tag am Himmel. Ein Team um den Physiker Neil Palmer von der britischen University of Southampton haben mit Forschern des finnischen Handyherstellers Nokia untersucht, ob sich diese Energie für den Betrieb elektrischer Geräte nutzen lässt. Im Labor erzeugten sie einen 200 000-Volt-Blitz, fingen seine Energie mit einem speziellen Empfänger auf und luden mit dem Stromstoß ein Lumia-925-Smartphone, ohne das Handy zu zerstören. Auf die gleiche Weise wollen auch andere Forscher mittels riesiger Türme Blitze fangen und Strom aus der Luft ernten.

Die beiden chinesischen Hafenstädte Dalian und Yantai sind per Luftlinie nur 170 Kilometer voneinander entfernt, doch dazwischen liegen die Wassermassen des Golfs von Bohai. Fähren brauchen bis zu acht Stunden, ihn zu überqueren, und wer per Auto von einer Stadt in die andere will, muss gar 1680 Kilometer weit um die Bucht fahren. Verkehrsforscher wie Wang Mengshu, Professor an der chinesischen Akademie für Ingenieurwesen, wollen die Strecke bis 2022 radikal verkürzen – auf 40 Minuten Fahrtzeit per Zug. Möglich machen soll das ein gigantisches Tunnelbauwerk. 123 Kilometer lang soll es sich unter dem Meer erstrecken und damit mehr als doppelt so lang werden wie der aktuell längste Tunnel der Welt, der gerade unter dem Gotthardmassiv in den Alpen entsteht. Geschätzte Kosten: 33 Milliarden Dollar.

Seti, das Projekt zur Suche nach Außerirdischen, ist vielen Menschen ein Begriff. Weniger bekannt ist dagegen das Schwesterprojekt Meti. Sein Ziel ist nicht, Signale von Außerirdischen zu entziffern, sondern ihnen welche zu schicken. Dahinter steht der Astronom Aleksandr Leonidovich Zaitsev von der Russischen Akademie der Wissenschaften. Seit mehr als einem Jahrzehnt sendet er per Teleskop Funknachrichten an Nachbarsterne unserer Sonne.

Die Signale enthalten Grundwissen über das Universum, etwa Teile des Periodensystems der Elemente oder ein Bild der menschlichen DNA-Doppelhelix. Ob aber im All überhaupt jemand zuhört, werden wohl frühestens Zaitsevs Urenkel herausfinden: Erst 2029 wird die erste Nachricht ein fremdes Sonnensystem erreichen – den Stern Gliese 581, um den mindestens drei Planeten kreisen. Und dann müssen die Empfänger ja auch noch antworten.