Künstliche Intelligenz: Mein Chef ist ein Computer

Computer automatisieren die Wissensarbeit.

War es vor Kurzem nicht mal denkbar, dass Computer komplexe Texte verfassen, schreiben sie plötzlich ganze Nachrichtenportale voll. Oder sie schneiden, wie die Smartphone-App Wibbiz, aus Filmschnipseln automatisch Videonachrichten für eine Art Roboter-Tagesschau zusammen.

Das sind nur die jüngsten Beispiele eines atemberaubenden Intelligenzschubs, den Maschinen zuletzt vollzogen haben: Software wie Apples digitaler Assistent Siri verstehen unsere Sprache, Superrechner erstellen medizinische Diagnosen, und Autos steuern ohne Fahrer durch Großstädte.

Die US-Ökonomen und Buchautoren Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) nennen das, was wir gerade erleben, eine digitale Revolution. So wie Dampfmaschinen im 19. Jahrhundert menschliche Muskelkraft vervielfacht habe, so werde im 21. Jahrhundert die Digitalisierung unsere Geisteskräfte potenzieren.

Rote Liste für Bürojobs

Doch mit dem Leistungssprung kommt auch eine neue Welle der Automatisierung auf uns zu. Erstmals sind auch Wissensarbeiter nicht vor ihr gefeit. So wie einst Dampf zigtausendfach Muskelkraft obsolet machte, schicken sich nun Chips und Algorithmen an, Geistesleistungen zu ersetzen.

1. Bankkassierer

Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal Geld am Schalter bei einem Bankkassierer abgehoben? Richtig, das ist lange her. Mittlerweile können Überweisungen, Auszahlungen und die Abfrage des Kontostands bequem am Automaten erledigt werden. Lediglich bei komplizierten Überweisungen oder spezielle Fragen zieht es die Kunden noch zu den Bankkassierern an den Schalter.

Laut Mark Gilder von der Citibank können „mindestens 85 Prozent der Transaktionen, die am Schalter gemacht werden können, auch durch den Automaten übernommen werden.“ Und das ist noch nicht das Ende: Citibank experimentiert derzeit mit videobasierten Schaltern in Asien.

2. Kassierer

Wer in einem großen Supermarkt einkaufen geht, kann sie kaum übersehen: Die Selbstzahl-Schalter. Anstatt sich an der Kasse anzustellen, greifen viele Kunden schon jetzt auf die Möglichkeit der Zahlung am Automaten zurück. Selbst die Produkte aus dem Einkaufswagen einscannen und am Automaten bar oder mit der EC-Karte bezahlen. Rund 430.000 solcher Automaten sind weltweit bereits in Betrieb – mehr als das Vierfache als noch im Jahr 2008. Auch wenn Supermärkte wie Big Y und Albertson’s (USA) und auch Ikea nach Kundenbeschwerden ihre Selbstzahl-Automaten wieder zurückzogen geht der Trend doch eindeutig in Richtung elektronischer Bezahlung.

3. Rezeptionist

Lange waren Rezeptionisten das "Gesicht" der Hotels und erste Anlaufstelle für die Gäste. Bald könnten auch sie durch virtuelle Arbeitskräfte ersetzt werden. In Japan wurde sogar schon mit Robotern experimentiert. Ob das den Kunden gefällt, ist jedoch eine andere Frage. Mit einem Automaten zu telefonieren, geht den meisten auf die Nerven, bei einem Roboter einzuchecken, macht ihnen Angst. Viele bevorzugen nach wie vor das persönliche Gespräch. Deswegen gute Nachricht für Rezeptionisten: Die Anzahl an Arbeitsplätzen in der Branche steigt derzeit um etwa 14 Prozent.

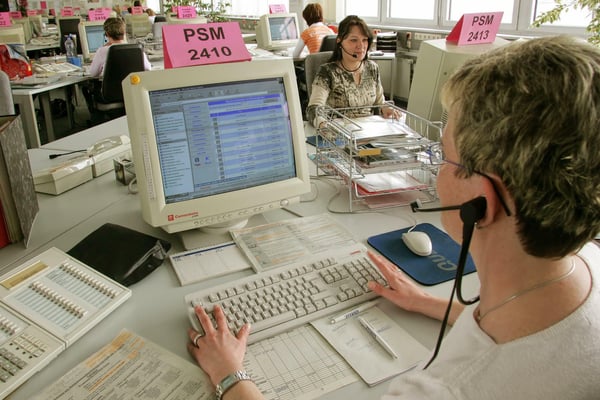

4. Telefonist

Menschen, die in einer lange Reihe vor Telefonen sitzen und Kundenanfragen bearbeiten, dieses Bild könnte bald schon der Vergangenheit angehören. Anrufbeantworter und computergenerierte Antwortprogramme ersetzen in diesem Bereich zunehmend die menschliche Arbeitskraft. Insbesondere Telefonumfragen, Tickethotlines und Informationsdienste von Firmen greifen bereits auf computergesteuerte Telefonannahmen zurück. Per Tastenkombination kann der Anrufer sich dann durch ein Menü klicken und auswählen, welche Informationen er abrufen möchte.

5. Postbote

Die E-Mail-Branche stellt Postunternehmen zunehmend vor finanzielle Probleme. Handgeschriebene Briefe werden immer seltener, wer sich etwas zu sagen hat, sei es privat oder im Job, der tut das meist per E-Mail. Immer weniger Briefe werden daher ausgetragen. Das Bureau of Labor Statistics sagt Postboten bis 2022 einen Arbeitsplatzrückgang von 28 Prozent voraus.

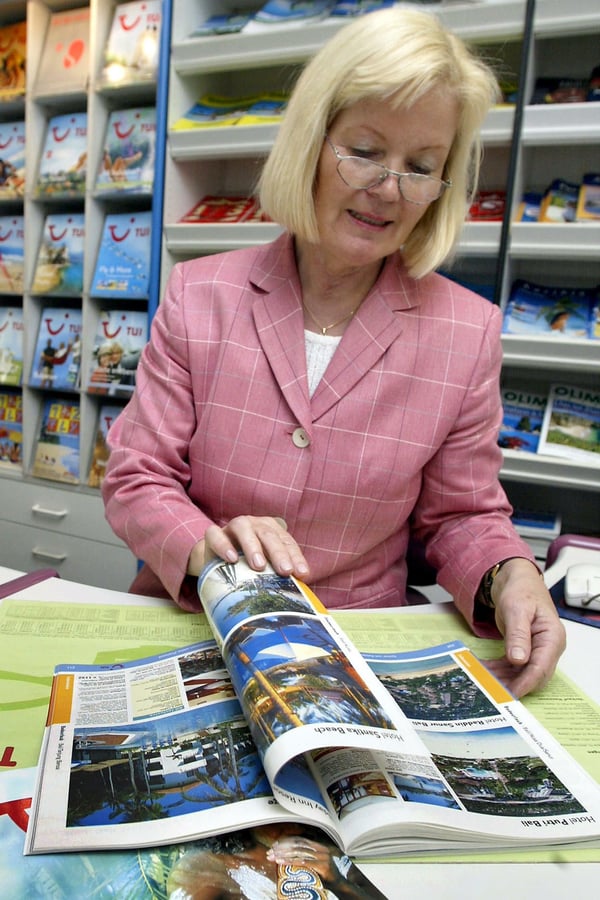

6. Reisebürokaufmann/-frau

Es gab Zeiten, da existierte weder Expedia noch Orbitz. Um einen Flug zu buchen, musste man ins Reisebüro und sich von Reisekaufleuten beraten lassen. Heutzutage wird das für viele überflüssig. Anstelle von Katalogen und persönlicher Beratung vergleich sie im Internet die Preise und buchen ihren Urlaub direkt online. Das spart den Gang zum Reisebüro und kann bequem von zu Hause erledigt werden. Das Bureau of Labor Statistics sagt der Branche daher einen Rückgang von gut zwölf Prozent bis 2022 voraus.

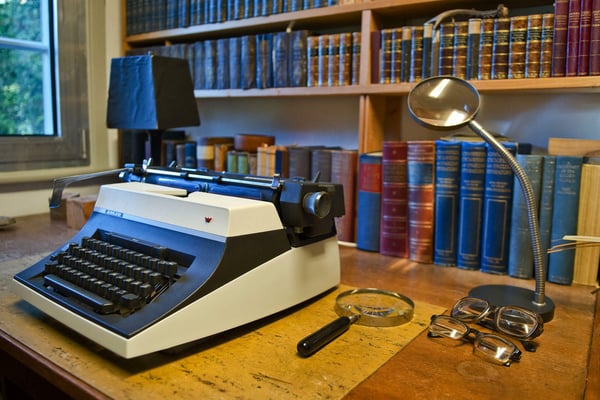

8. Maschinenschreiber

Können Sie sich vorstellen, wie der Geschäftsführer seine Sekretärin bittet auf der Schreibmaschine „einen Brief auf zusetzen?“ Das ist heute längst aus der Mode geraten. In Zeiten bloggender, twitternder Chefs und stimmenaufzeichnender Software, sind Maschinenschreiber längst überflüssig. In den nächsten acht Jahren wird die Anzahl der Arbeitskräfte in diesem Bereich laut Bureau of Labor Statistics noch um weitere sechs Prozent zurückgehen.

8. Zeitungsjournalisten

Das Zeitungssterben ist in aller Munde – und mit ihm der Rückgang in der Branche der Zeitungsreporter. Durch Blogs, Online-Angebote und Google News verlieren die gedruckten Zeitungen an Wert und die Auflage geht zurück. Auch hier ersetzt Software menschliche Arbeitskraft: The New York Times benutzt beispielsweise eine Online-Technologie um Heiratsanzeigen zu erfassen und zu schreiben. Das Bureau of Labor Statistics zieht die Konsequenz: Bis 2022 werden Jobs als Zeitungsjournalisten um 13 Prozent zurückgehen.

Quelle: mashable

9. Datenerfasser

Computersoftwares und -programme machen den Job des Datenerfassers unnötig. Auch Datenbanken lassen sich einfacher via Computer pflegen, das ist schneller und weniger fehleranfällig. Deswegen auch für dieses Berufsbild die traurige Nachricht: Die Technologie überholt hier die menschliche Arbeitskraft.

Quelle: mashable

10. Telefonverkäufer

Früher haben Sie rund um die Uhr ihre Kunden angerufen und sorgten bei genervten Anrufern oft für schlaflose Nächte. Nun müssen, ähnlich wie Telefonisten, auch Telefonverkäufer um ihren Job bangen. Roboter übernehmen jetzt ihren Job, effektiver und schneller und vor allem 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. Ganz gleich wie oft die Konsumenten das Telefon auflegen, Roboter bleiben hartnäckig und unermüdlich – und haben damit einen entscheidenden Vorteil gegenüber ihren menschlichen Arbeitskollegen.

Quelle: mashable

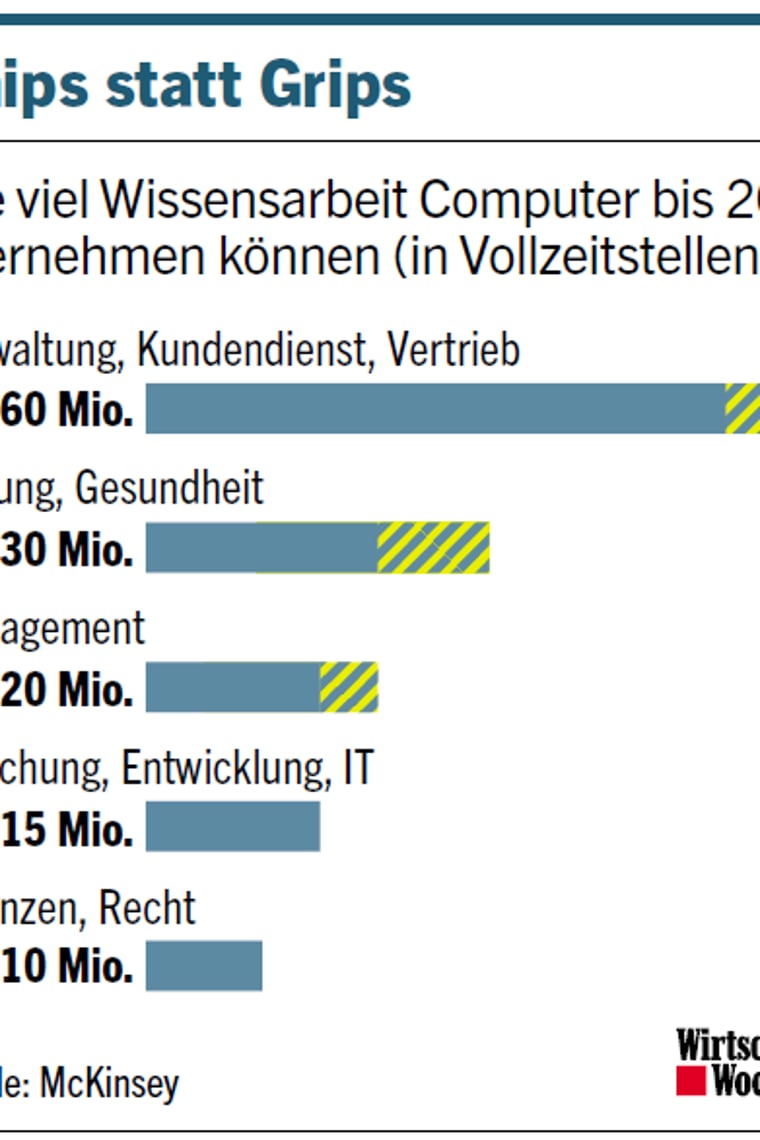

Und zwar in gigantischem Ausmaß: 2025 schon könnten schlaue Maschinen die Arbeit von 140 Millionen Wissensarbeitern leisten, ergaben Berechnungen der Unternehmensberatung McKinsey. Was der Trend im Einzelnen bedeutet, haben Carl Benedict Frey und Michael Osborne von der Oxford-Universität am Beispiel der USA für 700 Berufe untersucht. Die Studie der Ökonomen liest sich wie die rote Liste aussterbender Arten.

Von der Automatisierung bedroht sind danach etwa Kreditsachbearbeiter, Versicherungsgutachter, Bibliothekare, Pharmaingenieure und sogar Köche. Insgesamt haben 47 Prozent der Beschäftigten ein hohes Risiko, ihre Stelle an einen Computer zu verlieren. Nicht morgen, aber im Laufe der nächsten ein, zwei Dekaden.

Wie viel Wissensarbeit Computer bis 2025 übernehmen können (in Vollzeitstellen). (zum Vergrößern bitte anklicken)

„Viele Menschen werden feststellen, dass ihre Ausbildung obsolet wird“, prophezeit auch Tyler Cowen, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der George-Mason-Universität bei Washington. Kenneth Brant, Forschungsdirektor beim Marktforscher Gartner, glaubt gar, dass „Arbeitsplätze bald schneller zerstört werden, als der Markt neue wertvolle Stellen schaffen kann“.

Brants Pessimismus kontert der Zukunftsforscher Sven Janszky: „Wir können glücklich sein, dass die Technologie uns Jobs abnimmt – und den Schmerz fehlender Fachkräfte in Unternehmen lindert.“

Doch selbst wenn noch offen ist, wie drastisch die Verwerfungen am Ende ausfallen: Die Entwicklung der Computertechnik beschleunigt massiv. Alle zwei Jahre hat sich die Rechenleistung von Computerchips verdoppelt – und der Trend hält an. Dadurch war schon Apples iPhone 4 so rechenstark wie der schnellste Supercomputer im Jahr 1975, der damals fünf Millionen Dollar kostete.

Apple-Mitgründer Steve Jobs wollte einen Computer entwickeln, den jeder bedienen kann. Inspiration fand er im Forschungszentrum Xerox PARC: Dort hatten die Tüftler eine grafische Benutzeroberfläche (graphical user interface, GUI) programmiert, die Jobs bei einem Besuch elektrisierte. „Innerhalb von zehn Minuten war mir klar, dass eines Tages alle Computer so arbeiten würden“, sagte er Jahre später in einem Fernsehinterview.

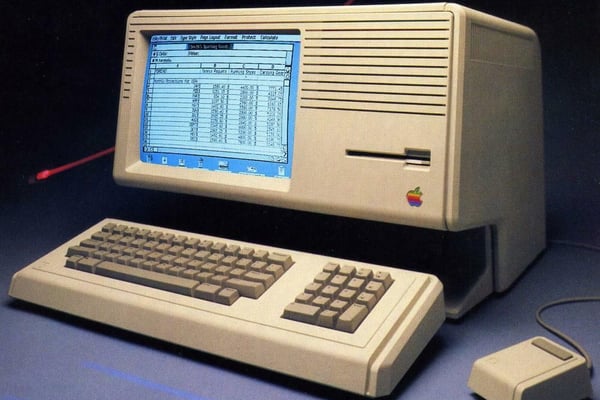

1983 brachte Apple das Modell Lisa samt einer Maus heraus – den ersten Computer mit grafischer Benutzeroberfläche für den Massenmarkt. Allerdings reagierte die Technik nur sehr behäbig. Und der Preis von 10.000 Dollar war für die meisten Privatanwender zu hoch (in Deutschland kostete der Rechner 30.000 DM). Lisa erwies sich als großer Flop, die Restbestände wurden später in der Wüste von Utah entsorgt. Doch Lisa bahnte der Technologie den Weg.

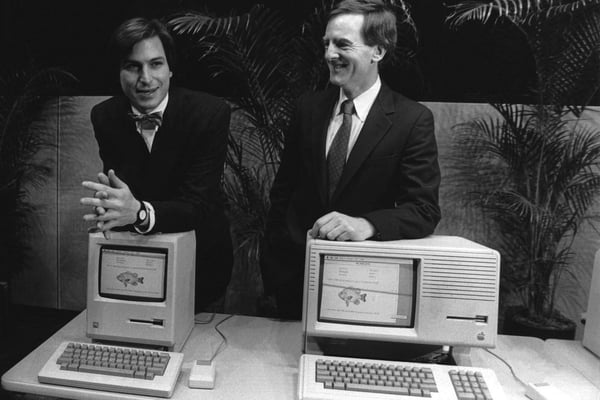

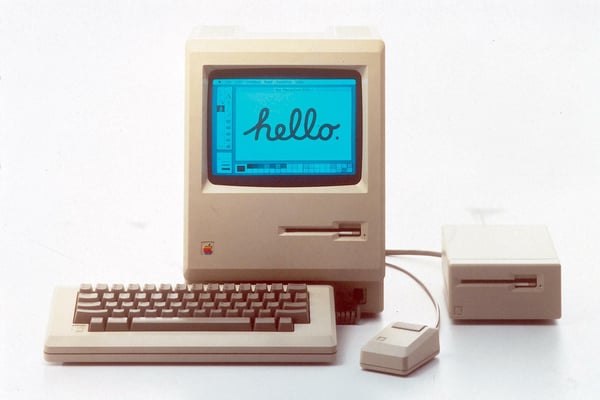

Doch Steve Jobs ließ sich vom Misserfolg mit dem Lisa nicht beirren und entwickelte bei Apple mit einem verschworenen Team den Macintosh, der sich ebenfalls mit einer Maus bedienen ließ und deutlich billiger war. Hier ist der junge Firmengründer (l.) 1984 bei der Vorstellung des Rechners mit dem damaligen Apple-Chef John Sculley zu sehen. Der Werbespot für diesen Computer, gedreht von Regisseur Ridley Scott, ist bis heute legendär – er soll zeigen, wie der Apple-Rechner die geknechteten Nutzer von IBM, dem „Big Brother“ mit seinen Einheits-PCs, befreit.

Das Gerät sollte nicht die Geschäftsleute begeistern, sondern die Massen. In Sachen Benutzerfreundlichkeit setzte Apple Maßstäbe, doch der Erfolg stellte sich erst über die Jahre ein, zumal Konkurrent IBM mit seinem PC reißenden Absatz fand. Der war zwar nicht so bequem zu bedienen, es gab aber viel mehr Anwendungen für ihn. Immerhin gelang es Apple mit der Zeit, eine treue Fangemeinde aufzubauen – auch in den Jahren ohne Steve Jobs. Der musste Apple 1985 nach einem Machtkampf mit Firmenchef Sculley verlassen.

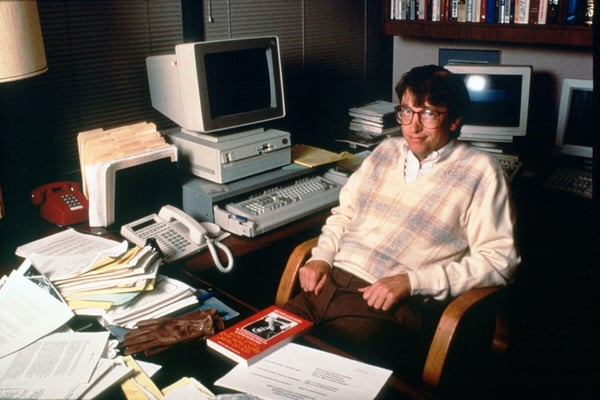

Zum Durchbruch verhalf der grafischen Benutzeroberfläche nicht Steve Jobs, sondern ein junger Bursche namens Bill Gates. Sein Startup Microsoft entwickelte für den Computerhersteller IBM das Betriebssystem MS-DOS. In den 80er Jahren entdeckte Gates beim damaligen Partner Apple die intuitive Bedienung per Maus und ließ daraufhin die Benutzeroberfläche Windows entwickeln, die später Bestandteil aller Systeme wurde. 1985 kam die erste Version heraus, die ersten großen Erfolge gelangen in den 1990er Jahren mit Windows 3.0 und Windows 3.1. Heute ist Microsoft ein Software-Gigant und Windows der Quasi-Standard auf PCs.

Windows 95 bedeutete für Microsoft den Durchbruch – spätestens seit der Präsentation im namensgebenden Jahr 1995 kam kein Computerhersteller mehr an dem Betriebssystem vorbei. Damals führte der Software-Konzern auch den Start-Button ein, über den heute Millionen von Nutzern Programme aufrufen oder auch den Rechner ausschalten. Weitere Meilensteine in der Entwicklung sind Windows XP (2001) und Windows 7 (2009). Aktuell vermarktet Microsoft Windows 8.

Steve Jobs verhalf nicht nur der grafischen Benutzeroberfläche zum Durchbruch, sondern auch dem Touchscreen: Nach seiner Rückkehr zu Apple ließ er das iPhone entwickeln – hier die Präsentation im Januar 2007. Es war zwar nicht der erste Handy mit berührungsempfindlicher Oberfläche, hatte aber dank seiner intuitiven und ruckelfreien Bedienung so viel Erfolg wie kein Gerät zuvor. Für damalige Verhältnisse war das revolutionär, heute ist es Standard. Denn Apple fand viele Nachahmer.

Auch im iPod Touch setzte Apple später seinen Touchscreen ein. Inzwischen kommt die Technologie in immer mehr Geräten zum Einsatz, auch in Notebooks oder Uhren.

Tatschen statt klicken – dieses Bedienprinzip gilt auch für das iPad. 2010 brachte Apple den Tablet-Computer heraus. Anfangs verspottet als „überdimensionales iPhone, mit dem man dasselbe tut wie mit einem iPhone“, hatte es bald gigantischen Erfolg. Mittlerweile ist das flache Gerät längst mehr als ein Gadget, bei bestimmten Aufgaben dient es als adäquater Ersatz für den klassischen Computer. Damit hat das iPad den Wandel in Sachen Computerbedienung vorangetrieben – weg von der Maus, hin zum Finger.

Heute kommt kein Smartphone-Hersteller an der Bedienung per Touchscreen vorbei. Selbst Blackberry, bekannt für E-Mail-Maschinen mit kleiner physikalischer Tastatur, bietet mit dem Z10 inzwischen ein solches Gerät an – ganz ohne Tasten.

Mehr als eine Spielerei ist die Gestensteuerung Kinect, die Microsoft für seine Spielkonsole Xbox 360 entwickelt hat. Die Spezialkameras in der Sensorleiste registrieren Haltung und Bewegungen eines Nutzers und setzen diese auf dem Bildschirm um, zum Beispiel in Tanzspielen. Doch das Potenzial geht weit darum hinaus, viele Forscher arbeiten mit der Kinect, um neue Steuerungsmöglichkeiten zu entwickeln. Der Körper wird so zum Eingabegerät – ein Szenario wie im Science-Fiction-Film „Minority Report“ ist keine Zukunftsmusik mehr. Mehrere Firmen arbeiten daran, die Technologie für andere Zwecke anzupassen. Am Ende vielleicht sogar fürs Smartphone.

An der Spracherkennung arbeiten Forscher schon seit Jahrzehnten – inzwischen kommt die Technologie nicht nur in Diktier-Software zum Einsatz, sondern auch auf allen Smartphones, etwa bei Apples persönlichem Assistenten Siri oder dem Samsung-System S-Voice. Auch in vielen Oberklasse-Autos können Fahrer dem Bordcomputer Kommandos geben. Längst arbeiten Forscher an der nächsten Generation der Spracherkennung, bei der ganze Sätze auf ihre Bedeutung untersucht werden.

Sprachsteuerung ist bereits eine ausgereifte Technologie, doch die IT-Branche arbeitet bereits am nächsten Entwicklungsschritt: der Bedienung mit den Augen. Wie das funktioniert, zeigt etwa Samsung mit seinem neuen Flaggschiff Galaxy S4. Das Smartphone kann Videos anhalten, wenn er Blick abschweift, und wieder starten, wenn die Augen wieder aufs Display gerichtet sind. Und durch Blickkontakt und Kippbewegungen lassen sich Texte scrollen.

Sieht so die Zukunft des Computers aus? Die Datenbrille Google Glass blendet auf dem kleinen durchsichtigen Bildschirm Informationen ein. Bedient wird das Gerät mit Spracheingaben, Kopfbewegungen und Gesten am Bügel. Mit einem herkömmlichen PC hat das nur noch wenig zu tun.

Zugleich ist der Großteil des Weltwissens inzwischen digital gespeichert. Und es wächst mit atemberaubendem Tempo, denn immer mehr vernetzte Sensoren versorgen Computer mit neuen Daten. Schon bald sind Internet-Telefonate und E-Mails nur ein Flüstern, verglichen mit dem globalen Geschwätz der Maschinen.

Vor allem aber haben Computer gelernt, diese Datenberge mittels schlauer Algorithmen auszuwerten. Deep Learning nennen Forscher die Technik, bei der Computer in Massen unsortierter Daten Muster erkennen – und dabei ähnlich wie das menschliche Gehirn dazulernen. Mit einem verwandten Verfahren gewann etwa IBMs Supercomputer Watson schon vor drei Jahren in der US-Quizshow Jeopardy gegen zwei menschliche Kandidaten.

Plötzlich ist künstliche Intelligenz (KI) wieder Trendthema. Google etwa hat KI-Vordenker Ray Kurzweil zum Leiter der technischen Entwicklung gemacht, für 400 Millionen Dollar das britische KI-Unternehmen DeepMind gekauft und sich zudem acht Robotikhersteller einverleibt.

Roboter Domo, am Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt, hat spezielle Krafterkennungssensoren mit denen er seinen Händedruck genau steuert. Berührt man ihn allzu unsanft, sagt er "autsch".

Der Spaceclimber des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) findet seinen Weg durch Geröllhaufen und durchkrabbelt problemlos Mondkrater.

Dieser elektronische Butler wird von acht Antriebsmotoren fortbewegt. Drei Laserscanner tasten die Umgebung nach Hindernissen ab und drei Computer im Rumpf der Maschnine koordinieren die Systemfunktionen. Durch eine eingebaute 3-D-Kamera und einen Entfernungsmesser kann der Roboter räumlich sehen. Über den Tablet-PC können Menschen die erwünschte Aktion auswählen. So kann der flexible Greifarm zum Beispiel bis zu vier Kilogramm heben.

Obwohl hochsensibel, verträgt der Greifer des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) Schläge mit dem Hammer.

Der Fabrikroboter Frida des Unternehmens ABB soll demnächst neben Menschen Handys und Computer zusammenbauen.

Maschinenwesen wie Hondas Asimo lernen, ihre Umwelt zu verstehen und selbstständig zu handeln.

Scooba, die Boden-Wischmaschine von iRobot putzt Böden in privaten Haushalten.

Mit dem PR2 will die kalifornische Roboterschmiede Willow Garage die Entwicklung künstlicher Intelligenz nach dem Open-Source-Prinzip vorantreiben. Dafür stellt sie Wissenschaftlern weltweit elf der 400.000 Euro teuren Geräte zur Verfügung. Die Bedingung: Alle tauschen ihre Ergebnisse aus, um die Forschung zu beschleunigen. An der Universität Freiburg etwa lernt PR2 putzen, in Berkeley dagegen faltet er Handtücher.

Facebook investierte im März Millionen in das Start-up Vicarious, das den menschlichen Neokortex nachbilden will, den Teil des Gehirns, der Sprache versteht, sieht, rechnet und Körperbewegungen steuert.

Bis Computer so schlau und so vielseitig sind wie Menschen, wird es Jahrzehnte dauern, und vielleicht werden sie es nie. Doch schon kleine Fortschritte vernichten Arbeitsplätze. Der Analogfilmhersteller Kodak etwa beschäftigte einst 140.000 Menschen. Dann kam die Digitaltechnik – und für Kodak Anfang 2012 die Insolvenz.

Drei Monate später zahlte Facebook eine Milliarde Dollar für die Foto-App Instagram. Das Start-up hatte zu dem Zeitpunkt 30 Millionen Nutzer – aber nur zwölf Mitarbeiter. Software und Serverfarmen, betreut von wenigen Programmierern, das zeigt auch dieses Beispiel, machen Fabriken voller Fachkräfte überflüssig.

Welche Jobs trifft die Digitalisierung als Nächstes? Umgekehrt, sagt US-Ökonom Cowen, ergebe die Frage mehr Sinn: Welche Jobs sind überhaupt noch sicher?

Elektronischer Anwalt

Schon jetzt ist absehbar: Es werden immer weniger klassische Schreibtischjobs darunter sein. Noch vor ein paar Jahren etwa war beim US-Energiekonzern Constellation Energy Recherche Handarbeit. Waren juristische Zweifelsfälle zu klären, mussten bis zu 30 Mitarbeiter Berge an Dokumenten durchstöbern, um entscheidende Informationen zu finden. 45.000 Arbeitsstunden kamen so im Jahr 2005 zusammen.

Heute hat sich die Arbeit radikal verändert: Statt der Menschen setzt der Energiekonzern die Suchsoftware Clearwell des Sicherheitsspezialisten Symantec ein. Was Fachleute früher Tage beschäftigte, erledigt das Programm in Minuten – ohne Kopfschmerzen zu bekommen.

Big Data nennen IT-Experten die riesigen Mengen gespeicherter Texte, E-Mails oder Bilder, die sich heute auf Firmenservern türmen. Die Softwareanalyse dieser Daten könnte bis 2025 laut Berechnungen von McKinsey die Arbeitsleistung von zehn Millionen Finanzexperten und Juristen automatisieren.

Das gilt auch für viele andere Aufgaben, die sich durch Big Data verändern – oder ganz verschwinden. Beim Versandhändler Otto berechnet eine Software Tag für Tag Verkaufsprognosen für jedes der mehr als zwei Millionen Produkte im Sortiment des Handelsriesen. Kollege Computer stützt sich auf rund 200 Faktoren, etwa die Wettervorhersage oder geplante Werbekampagnen. Disponenten, die diese Arbeit mit Rechentabelle und Stift erledigen, braucht es im Online-Handel längst nicht mehr.

Und so wie der Geldautomat viele Bankkassierer überflüssig gemacht hat, könnte Software bald auch viele andere Bank- und Versicherungsangestellte ersetzen. Längst haben Computer große Teile des Aktienhandels übernommen. Im Handelsraum der Frankfurter Börse sind nur noch aus Nostalgie Schreibtische besetzt. Nun verschieben Rechner im Millisekundentakt Millionenbeträge – und machen aus kleinen Kursbewegungen große Gewinne.

Schon heute übernehmen in vielen Anwaltskanzleien in den USA Computer die Rolle von Rechtsanwaltsfachangestellten. Tausende Seiten juristischer Dokumente nach Präzedenzfällen durchstöbern, Verträge entwerfen – was bis vor Kurzem noch als verheißungsvoller Ausbildungsberuf galt, erledigen heute Programme von US-Unternehmen wie Blackstone Discovery oder Cataphora schneller und preiswerter.

Automatischer Sekretär

Die Schrecken vieler Sekretariate dagegen heißen Siri, Google Now und Cortana – die virtuellen Assistenten auf den Smartphones von Apple, Android und Microsoft. Jeder kann ihnen Termine diktieren, damit Restaurants suchen oder sich die Route zum Geschäftstreffen anzeigen lassen.

Noch ist die Technik nicht immer zuverlässig. Aber weil auch die persönlichen Smartphone-Assistenten stetig lernen, werden sie immer wertvoller für ihre Nutzer. Microsofts neuer Dienst Cortana etwa sammelt wichtige Informationen über seinen Nutzer – Lieblingsverein, Wohnort und mehr – in einem virtuellen Notizbuch. Bald, glauben die Marktforscher von Forrester, begleitet jeden von uns ein virtueller Assistent, etwa in Form eines Ansteckmikrofons, der für uns Sachen im Internet bestellt, uns auf unbezahlte Rechnungen hinweist oder warnt, wenn wir zu viel Stress haben. Ein Sekretär ohne Vorzimmer.

Sie ist zwar von ihrer Größe her nichts Besonderes, dafür soll die Gurkenvollerntemaschine künftig jedes Jahr 40.000 Tonnen Gurken ernten. Am Montag wurde der neue Erntehelfer, der die Kosten für die Gurkenernte drastisch reduzieren soll, im Spreewald vorgestellt.

Der größte (Tunnel-)Bohrer der Welt kommt von Herrenknecht. Es gibt nur zwei Maschinen dieser Art, die S-317 und die S-318. Beide haben einen Durchmessern von 15,43 Metern

Die Antonow AN 225 ist das größte Flugzeug der Welt - auch größer als der Airbus A380. Sie ist 85,30 Meter lang und wiegt leer ca. 175 Tonnen. Die Flügelspannweite des nie in Serie gegangenen Flugzeugs beträgt 88,40 Meter.

Der stärkste Roboter der Welt, der 2007 ins Guiness-Buch der Rekorde aufgenommen wurde, ist der “titan“ von Kuka. Mit 1000 Kilogramm Traglast und einer Reichweite von 3200 mm ist er der größte und stärkste 6-Achs-Industrieroboter weltweit. Er kann zum Beispiel ganze Autokarosserien allein versetzen, meterdicke Glasscheiben oder große Gussteile.

Eine der größten und schwersten Bagger der Welt ist der Schaufelradbagger 293. Er verrichtet seinen Dienst im Tagebau Hambach im niederrheinischen Braunkohlenrevier. Das Gerät mit dem Baujahr 1995 wiegt 14.200 Tonnen und bewegt rund 240.000 Kubikmeter Erdreich pro Tag. Allein sein Fahrwerk ist 45 Meter breit, die Gesamthöhe beträgt 96 Meter. Insgesamt ist der riesige Bagger 225 Meter lang.

Wärtsilä hält den Rekord für den größten Dieselmotor der Welt, den Sulzer RTA 96-C. Seine Länge beträgt 27,3 Meter, seine Höhe 13,5 Meter. Das größte Containerschiff der Welt, die Emma Maersk, fährt mit einem Motor, der aus dem RTA 96-C entwickelt wurde, der ebenfalls in Containerschiffen eingesetzt wird

Der größte Muldenkipper ist der Liebherr T282. In der Version von B (mittlerweile gibt es auch eine Version C) ist das Gerät 14,5 Meter lang und misst in der Höhe 7,4 Meter. In das Fahrzeug klettert der Fahrer mit einer Leiter.

Das größte künstliche Objekt im Erdorbit ist derzeit die Internationale Raumstation ISS. Mit einer Breite von 109 Metern und einer Länge von 97,9 Metern ist die ISS so groß, dass man sie ei klarem Himmel und guten Bedingungen mit bloßem Auge aus von der Erde erkennen kann

Die größte Windkraftanlage der Welt ist die E-126 von Enercon. Sie dreht sich in Rheinland-Pfalz auf einer Anhöhe über dem Weiler Schneebergerhof. Das Windrad ist 198 Meter hoch, allein der Stahlbetonturm wiegt 2800 Tonnen.

Thialf ist der leistungsfähigste Schwimmkran der Welt. Er hat einen maximalen Tiefgang von 31,6 Metern. Der Name leitet sich von „Thialfi“, dem Diener des germanischen Donnergottes Thor ab. Der Kran wird hauptsächlich zur Einrichtung von Offshorebauwerken benötigt und gehört dem niederländischen Unternehmen Heerema Marine Contractors (HMC).

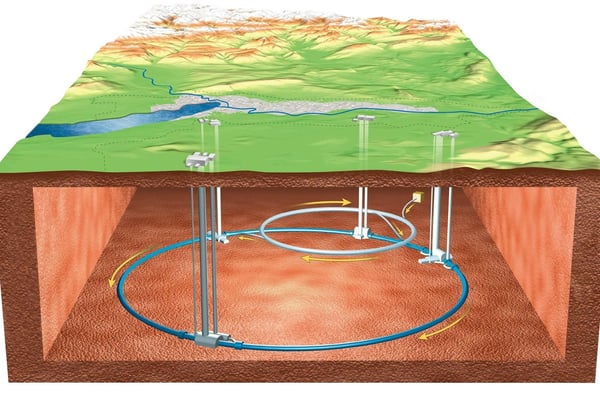

Der größte Teilchenbeschleuniger der Welt, der Hadron Collider, hat einen Umfang von fast 27 Kilometern. Er befindet sich in der Schweiz und wird von CERN betrieben

Und warum nicht auch Kundenanfragen per Software beantworten? 500.000 Callcenter-Mitarbeiter in Deutschland helfen via Telefon weiter, wenn der Internet-Zugang streikt oder ein neues Handy fällig ist. Doch Schritt für Schritt werden Maschinen auch Hotlines übernehmen. BMW setzt in Großbritannien bereits einen SMS-Dienst namens iGenius ein, der Fragen über die neuen Elektroautos des Münchner Autoherstellers beantwortet. Die Antworten schreibt eine Software des britischen Anbieters London Brand Management.

Und auch, wer am Flughafen oder im Shoppingcenter hinter einem Schalter sitzt, muss bald mit Maschinen konkurrieren. Diese Jobs, so das nüchterne Urteil der Oxford-Forscher Frey und Osborne, erfordern – trotz des Umgangs mit Menschen – „nicht zwingend hohe soziale Intelligenz“.

Der britische Roboterhersteller Engineered Arts will das beweisen – mit einem Service-Roboter namens Socibot. Der Androide hat ein Gesicht aus Plastik, auf das ein Projektor das Bild von Augen, Mund und Nase wirft. Zwei Kameras und ein Raumsensor erkennen, wenn sich jemand nähert. Die Maschine kann einfache Gespräche führen – und weiß per Gesichtserkennung auch, ob das menschliche Gegenüber gut oder schlecht gelaunt ist. Umgerechnet 17.600 Euro kostet der Socibot – ein Angestellter ohne Streikrisiko.

Verkäufer in der Handy-App

Das US-Softwareunternehmen Fluid geht den umgekehrten Weg – weg von der realen, dreidimensionalen Welt – und entwickelt virtuelle Modeverkäufer für den Online-Handel. Diesen Sommer startet das Unternehmen für die Outdoor-Marke North Face einen Smartphone-Assistenten, mit dem sich Kunden auf ganz natürliche Weise unterhalten können. Kaufinteressenten, verspricht Fluid, sollen auch auf komplexe Fragen gescheite Antworten erhalten, wie etwa: „Ich will im Winter nach Patagonien, was muss ich mitnehmen?“ Der virtuelle Verkäufer weiß die Antwort, und wenn nicht, fragt er gezielt nach.

Seine Intelligenz verdankt das System einem der schlauesten Computer, der derzeit auf dem Markt ist: Watson, ein rasend schnelles Silizium-Gehirn des Softwarekonzerns IBM. Der Supercomputer versteht gesprochene Sprache und sogar wissenschaftliche Studien. Pro Sekunde durchstöbert er 500 Gigabyte an Daten – das entspricht einer Million Büchern. Und er lernt mit jeder Interaktion dazu.

Seit November erlaubt IBM es Programmierern, ihre Smartphone-Apps mit Watson zu koppeln. Jedes Handy kann dadurch bald Dienste bieten, die auf modernster künstlicher Intelligenz basieren.

So arbeitet sich Kollege Computer die Karriereleiter hoch. Sogar in komplizierten Metiers wie der Medizin. Schon jetzt führen Roboter vorprogrammierte Operationsschritte durch – und entlasten Chirurgen. Software wie R2 Digital CAD vom Hersteller Hologic durchsucht Röntgenbilder nach Krebsgeschwüren. Prüfen heute zwei Ärzte eine Mammografie, reichen bald ein Arzt und ein Computer.

IBMs digitales Superhirn Watson empfiehlt Ärzten im Memorial Sloan Kettering Cancer Center, einer renommierten Krebsklinik in New York, sogar schon Therapien. Die Mediziner haben den Computer mit mehr als zwei Millionen Seiten an medizinischen Studien, Behandlungsempfehlungen und Notizen von Ärzten und Krankenschwestern gefüttert.

Die Ärzte füttern die Software mit den Symptomen ihrer Patienten. Binnen Sekunden gleicht Watson die Informationen mit seinem Datenschatz ab – und rät zur passenden Behandlung. Mit neuesten Studien versorgt, bleibt der Computer stets auf dem aktuellen Wissenstand. Ärzte müssten dafür laut IBM pro Woche 160 Stunden lang Fachliteratur lesen.

Zwar werden Mediziner mit der Computertechnik nicht gleich in Gänze überflüssig. Doch teure, gut ausgebildete Fachärzte könnten bald von weniger gut bezahlten Generalisten ersetzt werden, die sich von einer Software assistieren lassen. 20 bis 30 Millionen Stellen lassen sich auf diese Weise bis 2025 laut McKinsey im Gesundheits- und Bildungswesen automatisieren.

Was bleibt für die Menschen?

Was aber bleibt für die Menschen zu tun, wenn Roboter die Kommunikation, das Rechnen und das Denken übernehmen?

Hoch qualifizierte Berufe wie Ingenieure, Architekten oder Richter, so prophezeien die Oxford-Forscher Frey und Osborne, werden noch länger gebraucht. Auch Aufgaben, deren Fingerfertigkeit Roboter nicht so rasch erreichen, bleiben auf absehbare Zeit erhalten – etwa Friseure oder Chiropraktiker. Daneben werden sich viele Menschen Berufe suchen, die Kreativität erfordern oder hohe soziale, emotionale Kompetenz: Musiker, Tänzer, Schriftsteller, Kindergärtner, Yoga-Trainer, Psychologen.

Mehr noch: Das Roboter-Szenario könnte auch Konsumgüter und Mobilität erschwinglicher machen oder sogar Häuser, die in Fabriken vorgefertigt werden. Menschen könnten mehr Zeit für neue spannende Aufgaben gewinnen – und auch mehr Freizeit. Vermutlich wird es zudem zahlreiche Berufe geben, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Vielleicht Avatar-Designer, Genom-Analysten, Köche für Gerichte aus 3-D-Druckern.

Die Frage ist nur: Wie soll sie aussehen, die Gesellschaft, in der immer weniger Menschen gut bezahlte Arbeit finden – und die anderen vom Wohlstand abhängig sind, den smarte Maschinen schaffen?