Smarte Roboter: Großer Auftritt der Service-Androiden

Serviceroboter erobern die Alltagsjobs: 2020 werden 12,5 Prozent der US-Haushalte einen Roboter besitzen.

Es ist noch ruhig an diesem Morgen im Gugak-Museum in Südkoreas Hauptstadt Seoul. In einem Raum aber drängen sich Schulkinder, zücken Erwachsene ihre Handykameras. Sie wollen etwas über die Geschichte der koreanischen Musik erfahren; doch was sie dort entdecken, scheint direkt aus der Zukunft zu kommen.

Ein Roboter namens Gugak-i rollt – ein Volkslied abspielend – durch den Raum, bis er vor einer Vitrine mit alten Instrumenten hält. „Die frühen koreanischen Musiker spielten Zithern, Flöten und Trommeln“, erklärt die brusthohe Maschine den Besuchern. Dann schaltet der Roboter einen Projektor in seinem Kopf ein und wirft ein Video zu koreanischen Musiktraditionen an die Wand. „Die Kinder lieben ihn“, sagt Moon Jooseok, Musikwissenschaftlerin am Gugak-Center, „ihm hören sie besonders aufmerksam zu.“

Was in „Star Wars“ noch wie Science-Fiction aussieht – die direkte Kommunikation von Mensch und Maschine –, wird nicht nur in Korea Realität. Die Zeiten, in denen Roboter nur in Fabriken schufteten, sind vorbei. Jetzt erobern sie den Alltag. „Sensoren und Steuerungstechnik sind so leistungsstark und günstig“, sagt Martin Hägele, Leiter Roboter- und Assistenzsysteme am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) in Stuttgart, „dass sie nun daheim und auf der Straße Aufgaben übernehmen.“

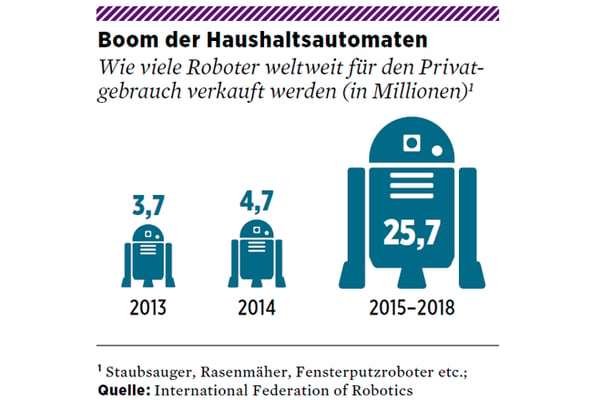

Rund fünf Millionen Serviceroboter wurden 2014 bereits verkauft – bei den Industrierobotern waren es im gleichen Zeitraum nur 230.000 Stück. Von 2015 bis 2018, prognostiziert der Branchenverband International Federation of Robotics (IFR), werden 35 Millionen Dienstleistungsroboter ihren Job aufnehmen. Der größte Teil, fast 26 Millionen, wird in Haushalten arbeiten.

1. Bankkassierer

Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal Geld am Schalter bei einem Bankkassierer abgehoben? Richtig, das ist lange her. Mittlerweile können Überweisungen, Auszahlungen und die Abfrage des Kontostands bequem am Automaten erledigt werden. Lediglich bei komplizierten Überweisungen oder spezielle Fragen zieht es die Kunden noch zu den Bankkassierern an den Schalter.

Laut Mark Gilder von der Citibank können „mindestens 85 Prozent der Transaktionen, die am Schalter gemacht werden können, auch durch den Automaten übernommen werden.“ Und das ist noch nicht das Ende: Citibank experimentiert derzeit mit videobasierten Schaltern in Asien.

2. Kassierer

Wer in einem großen Supermarkt einkaufen geht, kann sie kaum übersehen: Die Selbstzahl-Schalter. Anstatt sich an der Kasse anzustellen, greifen viele Kunden schon jetzt auf die Möglichkeit der Zahlung am Automaten zurück. Selbst die Produkte aus dem Einkaufswagen einscannen und am Automaten bar oder mit der EC-Karte bezahlen. Rund 430.000 solcher Automaten sind weltweit bereits in Betrieb – mehr als das Vierfache als noch im Jahr 2008. Auch wenn Supermärkte wie Big Y und Albertson’s (USA) und auch Ikea nach Kundenbeschwerden ihre Selbstzahl-Automaten wieder zurückzogen geht der Trend doch eindeutig in Richtung elektronischer Bezahlung.

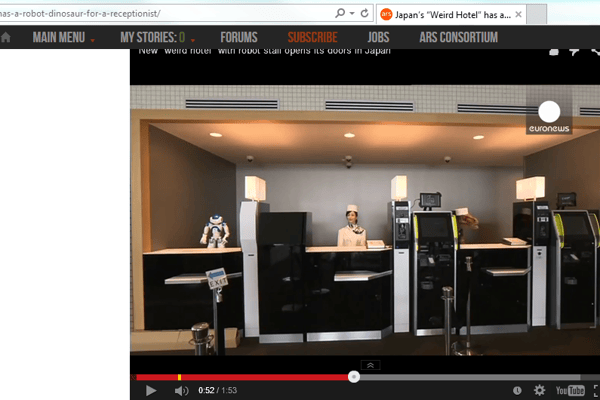

3. Rezeptionist

Lange waren Rezeptionisten das "Gesicht" der Hotels und erste Anlaufstelle für die Gäste. Bald könnten auch sie durch virtuelle Arbeitskräfte ersetzt werden. In Japan wurde sogar schon mit Robotern experimentiert. Ob das den Kunden gefällt, ist jedoch eine andere Frage. Mit einem Automaten zu telefonieren, geht den meisten auf die Nerven, bei einem Roboter einzuchecken, macht ihnen Angst. Viele bevorzugen nach wie vor das persönliche Gespräch. Deswegen gute Nachricht für Rezeptionisten: Die Anzahl an Arbeitsplätzen in der Branche steigt derzeit um etwa 14 Prozent.

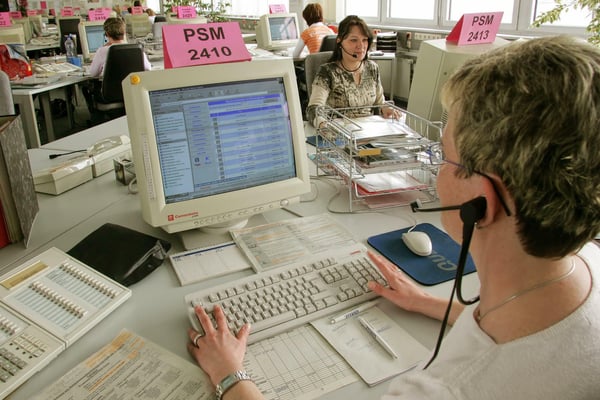

4. Telefonist

Menschen, die in einer lange Reihe vor Telefonen sitzen und Kundenanfragen bearbeiten, dieses Bild könnte bald schon der Vergangenheit angehören. Anrufbeantworter und computergenerierte Antwortprogramme ersetzen in diesem Bereich zunehmend die menschliche Arbeitskraft. Insbesondere Telefonumfragen, Tickethotlines und Informationsdienste von Firmen greifen bereits auf computergesteuerte Telefonannahmen zurück. Per Tastenkombination kann der Anrufer sich dann durch ein Menü klicken und auswählen, welche Informationen er abrufen möchte.

5. Postbote

Die E-Mail-Branche stellt Postunternehmen zunehmend vor finanzielle Probleme. Handgeschriebene Briefe werden immer seltener, wer sich etwas zu sagen hat, sei es privat oder im Job, der tut das meist per E-Mail. Immer weniger Briefe werden daher ausgetragen. Das Bureau of Labor Statistics sagt Postboten bis 2022 einen Arbeitsplatzrückgang von 28 Prozent voraus.

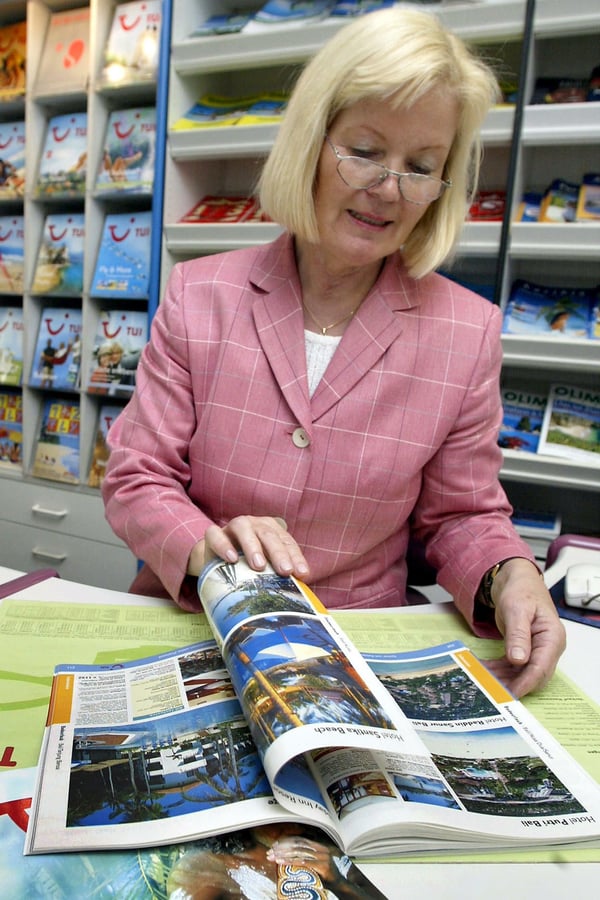

6. Reisebürokaufmann/-frau

Es gab Zeiten, da existierte weder Expedia noch Orbitz. Um einen Flug zu buchen, musste man ins Reisebüro und sich von Reisekaufleuten beraten lassen. Heutzutage wird das für viele überflüssig. Anstelle von Katalogen und persönlicher Beratung vergleich sie im Internet die Preise und buchen ihren Urlaub direkt online. Das spart den Gang zum Reisebüro und kann bequem von zu Hause erledigt werden. Das Bureau of Labor Statistics sagt der Branche daher einen Rückgang von gut zwölf Prozent bis 2022 voraus.

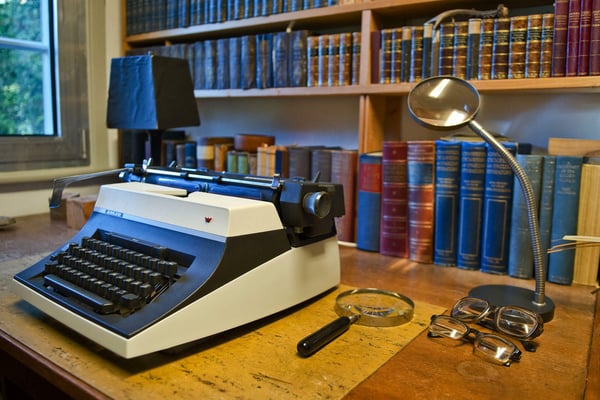

8. Maschinenschreiber

Können Sie sich vorstellen, wie der Geschäftsführer seine Sekretärin bittet auf der Schreibmaschine „einen Brief auf zusetzen?“ Das ist heute längst aus der Mode geraten. In Zeiten bloggender, twitternder Chefs und stimmenaufzeichnender Software, sind Maschinenschreiber längst überflüssig. In den nächsten acht Jahren wird die Anzahl der Arbeitskräfte in diesem Bereich laut Bureau of Labor Statistics noch um weitere sechs Prozent zurückgehen.

8. Zeitungsjournalisten

Das Zeitungssterben ist in aller Munde – und mit ihm der Rückgang in der Branche der Zeitungsreporter. Durch Blogs, Online-Angebote und Google News verlieren die gedruckten Zeitungen an Wert und die Auflage geht zurück. Auch hier ersetzt Software menschliche Arbeitskraft: The New York Times benutzt beispielsweise eine Online-Technologie um Heiratsanzeigen zu erfassen und zu schreiben. Das Bureau of Labor Statistics zieht die Konsequenz: Bis 2022 werden Jobs als Zeitungsjournalisten um 13 Prozent zurückgehen.

Quelle: mashable

9. Datenerfasser

Computersoftwares und -programme machen den Job des Datenerfassers unnötig. Auch Datenbanken lassen sich einfacher via Computer pflegen, das ist schneller und weniger fehleranfällig. Deswegen auch für dieses Berufsbild die traurige Nachricht: Die Technologie überholt hier die menschliche Arbeitskraft.

Quelle: mashable

10. Telefonverkäufer

Früher haben Sie rund um die Uhr ihre Kunden angerufen und sorgten bei genervten Anrufern oft für schlaflose Nächte. Nun müssen, ähnlich wie Telefonisten, auch Telefonverkäufer um ihren Job bangen. Roboter übernehmen jetzt ihren Job, effektiver und schneller und vor allem 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. Ganz gleich wie oft die Konsumenten das Telefon auflegen, Roboter bleiben hartnäckig und unermüdlich – und haben damit einen entscheidenden Vorteil gegenüber ihren menschlichen Arbeitskollegen.

Quelle: mashable

Jobkiller und Jobmaschine zugleich

Der Trend wird unseren Alltag verändern: Daheim überlassen wir das Fensterputzen cleveren Maschinen. In Schulen bringen Androiden Kindern Rechnen oder Fremdsprachen bei, in Altersheimen turnen sie Senioren Übungen vor. Und auf der Straße liefern Computerdienstboten Pakete aus.

Viele Arbeiten in Haushalt oder Büro können wir autonomen Automaten übertragen.

Nicht jeder wird darüber glücklich sein, denn die Bequemlichkeit hat ihre Schattenseiten: Wenn Maschinen malochen, werden Jobs von Menschen überflüssig. Der US-Hersteller Aethon etwa, dessen Lieferroboter in Hospitälern umherfahren, wirbt damit, seine Maschine koste weniger als eine Vollzeitstelle – und erledige die Arbeit von 2,8 Mitarbeitern.

Doch das ist nur die halbe Wahrheit: Denn zugleich schafft der Robotikboom auch Arbeitsplätze in Forschung und Produktion. Laut einer Studie der Londoner Marktforschung Metra Martech entstehen so von 2017 bis 2020 bis zu zwei Millionen ganz neue Jobs.

Einer der größten Profiteure ist Deutschland, das sehr stark bei Industrierobotern ist. Aber auch in den USA und asiatischen Ländern sind Ingenieure derzeit erfinderisch, wenn es um neue Serviceroboter geht. Vor allem der Blick nach Südkorea lohnt. Das Land hat 2014 ein 2,6 Milliarden Dollar schweres Investitionsprogramm aufgelegt. Es soll bis 2019 die Entwicklung dienstbarer Roboter forcieren.

Schließlich werden Serviceroboter ein Riesengeschäft: 12,2 Milliarden Dollar sollen bis 2018 mit Haushaltsrobotern umgesetzt werden. Zu den Anbietern zählen iRobot aus den USA und auch Vorwerk aus Deutschland. Dank Kameras und künstlicher Intelligenz rollen Haushaltsroboter inzwischen effizient durch die Räume – und lassen, so versprechen die Anbieter, beim Hausputz keinen Winkel mehr aus.

Roboter Pepper des französischen Herstellers Aldebaran.

Aber Roboter sollen nicht nur den Boden wischen, sondern auch für Unterhaltung sorgen oder Haus und Wohnung bewachen. Das US-Start-up Sensorsphere etwa entwickelt einen vernetzten Ball in der Größe einer Orange. Er rollt wie von einer unsichtbaren Hand angestupst durch die Wohnung und lässt sich per Handy steuern. Seine Videokamera soll erkennen, wenn sich Einbrecher im Raum bewegen, ein integrierter Rauchmelder via Handy Alarm schlagen, falls Feuer ausbricht.

Das Hotel Henn-na, auf Deutsch übersetzt "das seltsame Hotel", wird fast komplett von Robotern betrieben. Es hat am 17. Juli eröffnet und befindet sich in dem Vergnügungs- und Freizeitpark Huis Ten Bosch in Sasebo, Nagasaki, in Japan.

Das Hauptziel des neuen Hotelkonzepts ist es, Komfort zum kleinen Preis anzubieten. Die Betreiber wollen das Konzept weltweit verbreiten. Wichtigste Bausteine zur Kostenreduzierung sind der Einsatz von Robotern im Service, eine standardisierte Bauweise und Ausstattung sowie ein Niedrigenergiekonzept inklusive Solar-Eigenversorgung.

Insgesamt arbeiten im Hotel mindestens acht Roboter. Sie werden an der Rezeption, im Service, als Gepäckträger, an der Schließfachverwaltung und beim Putzen eingesetzt. Rechts im Bild der Lobby ist der Roboter zu sehen, der die Wertsachen der Gäste verwaltet und in Schließfächern unterbringt. Die Betreiber garantieren eine reibungslose und freundliche Kommunikation mit den Maschinen.

Das Hotel hat zunächst mit 72 Zimmern eröffnet. Nach einem erfolgreichen Testbetrieb ist die doppelte Anzahl mit 144 Zimmern geplant. Die Universität von Tokio und das Institut für Industriewissenschaften der Universität Tohoku in Sendai unterstützen die Automatisierung des Hotels. Den Planern war es wichtig, dass das Hotel trotz Automatisierung nicht an Komfort und Freundlichkeit verliert.

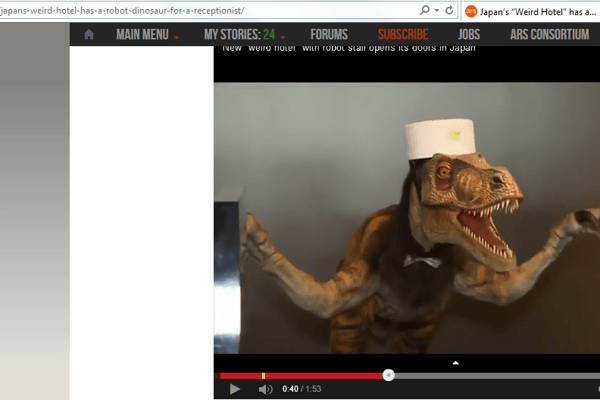

An der Rezeption werden die Gäste von freundlichen aber teilweise auch seltsamen Robotercharakteren begrüßt und bedient. Neben der freundlichen Dame in der Mitte ist zum Beispiel rechts ein Dinosaurier im Einsatz. Das Ein- und Auschecken geschieht vollautomatisch. Das Hotel ist schlüssellos, die Gästeidentifizierung erfolgt über Gesichtserkennung. Wer durch die installierten Kameras erkannt wird, erhält Einlass ins Hotel und ins Zimmer.

Hier stellt sich einer der Rezeptionsroboter vor. Diese Dame ist für die japanischen Gäste zuständig und soll bei allen Fragen auf freundliche und natürliche Art helfen können. Beim Thema Sicherheit verlassen sich die Betreiber jedoch nicht auf Maschinen. Die 24-Stunden-Videoüberwachung des Hotels wird von echten Menschen übernommen.

Die englischsprachigen Gäste müssen mit dem Dinosaurier Vorlieb nehmen. Er soll aber genauso freundlich und klug sein, wie die japanische Kollegin. Weitere Sprachen sind geplant. Man darf gespannt sein, welche weiteren Charaktere dann hinter der Rezeption zu finden sein werden.

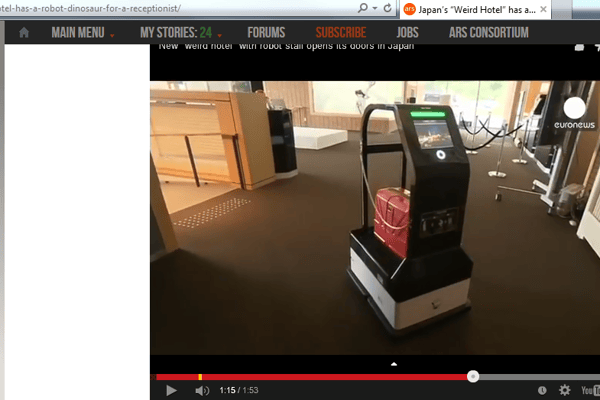

Das ist der vollautomatische Gepäckträger. Einfach die Zimmernummer eingeben und los geht es. Typisch japanisch: Er spielt laute Gute-Laune-Musik, während er den Koffer auf das Zimmer bringt.

Die Zimmer werden auch von Robotern geputzt. Die Funktionalitäten können bequem über ein Tablet gesteuert werden. Die Zimmerausstattung und der Service im Hotel beschränken sich auf das Wesentliche. Es gibt weder ein Restaurant noch einen Zimmer- oder Wäscheservice. Fürs leibliche Wohl sorgen Snack- und Getränkeautomaten. Ein Doppelzimmer kostet zwischen 100 und 150 Euro, im Vergleich zu anderen Hotels diesen Standards in Japan ein Schnäppchen.

Jibo, ein amerikanischer Tischroboter mit einem beweglichen, kreisrunden Bildschirm, der dieses Jahr auf den Markt kommt, kann noch mehr: Er trägt auf Zuruf Termine in den Kalender ein und bestellt Pizza, er fotografiert die Familienparty und erzählt Kindern bebilderte Gutenachtgeschichten. „Maschinen erkennen immer zuverlässiger gesprochene Sprache“, sagt Fraunhofer-Forscher Hägele. Die digitalen Diener fürs Haus führen schon Dialoge.

Roboter Pepper etwa, angeboten vom französischen Herstellers Aldebaran, einer Tochter des japanischen Telekomkonzerns Softbank, ist eine kindähnliche Maschine mit Gesicht, Armen und einem Touchscreen auf der Brust, die via Kamera sogar Gesichtsausdrücke erkennt. Traurige Menschen soll Pepper mit einem Spruch oder einem Lied aufmuntern. Die italienische Reederei Costa Crociere setzt Pepper ab Frühjahr auf zwei Kreuzfahrtschiffen ein. Dort begrüßen die humanoiden (menschenähnlichen) Maschinen die Gäste und informieren sie über Restaurants und Events an Bord.

Rollboter: Ein intelligentes Fahrzeug von Starship Technologies liefert Waren aus.

Englischunterricht bei Mr. Robot

Bei so einfachen Dienstleistungen wird es nicht bleiben. Die Automatisierung definiert die Beziehung von Mensch und Maschine grundsätzlich neu. So testen etwa Pädagogen die schlauen Maschinen als virtuelle Dozenten: Das südkoreanische Start-up Robocare hat einen Roboter namens Silbot entwickelt, der helfen kann, den Lehrermangel zu bekämpfen. Mithilfe der Maschinen können etwa philippinische Englischlehrer aus der Ferne in koreanischen Schulen unterrichten: Sie steuern den Roboter, der mit seinen Flügelarmen an einen Königspinguin auf Rollen erinnert, durch den Raum und projizieren ihr Gesicht via Internet auf sein Display.

Die Technik kommt auch in der Pflege und der Medizin zum Einsatz: In koreanischen Altenheimen arbeitet Silbot als Vorturner. Er führt den Senioren Armbewegungen vor „und kann korrigieren, wenn jemand die Übung falsch nachmacht“, sagt Kim Chang Gu, Direktor bei Robocare. Der Care-O-Bot, den das deutsche Fraunhofer IPA entwickelt hat, kann sogar Flaschen greifen und sie Kranken ans Bett bringen.

Boom der Haushaltsautomaten: Wie viele Roboter weltweit für den Privatgebrauch verkauft werden. (zum Vergrößern bitte anklicken)

Rund 12.400 solcher Helfer werden laut IFR-Prognose bis 2018 verkauft. Die Maschinen sollen das häufig überlastete Pflegepersonal von Routineaufgaben entlasten.

In der Logistik erfassen Lieferroboter wie der rund einen Meter hohen GoCart des südkoreanischen Herstellers Yujin mithilfe von Sensoren und 3-D-Kameras selbstständig ihre Umgebung. Sie navigieren um Hindernisse und finden so allein zum Ziel. Im Berliner Büro von Coca-Cola etwa liefert GoCart Mitarbeitern schon gekühlte Getränke. Beim Buchversender Sigloch im baden-württembergischen Blaufelden arbeitet jetzt ein Roboter des Münchner Start-ups Magazino im Versandlager mit. Per Laser und mit einer Kamera erkennt die Maschine Bücher im Regal, fasst sie mit einem Greifarm und bringt sie zur Versandstation.

Es bleibt nicht bei geschlossenen Räumen: Ahti Heinla und Janus Friis, zwei Mitgründer der Telefonsoftware Skype, wollen Lieferroboter bald schon auf die Straße schicken. Mit ihrem Londoner Start-up Starship Technologies haben sie eine autonom fahrende Box auf sechs Rollen entwickelt. In ihr ist Platz für zwei volle Einkaufstüten. Die kluge Kiste soll sich auf Bürgersteigen fortbewegen und Waren im Umkreis von fünf Kilometern ausliefern. Anders als Drohnen machen die Elektrowagen keinen Lärm und können nicht vom Himmel fallen. Kunden bestellen ihre Ware per App, geben Zeitpunkt und Ort der Auslieferung an und entriegeln schließlich den Lieferbot. Das soll die Kosten pro Fahrt, verglichen mit Lieferwagen, auf zehn Prozent senken. Zwei Pilotprojekte sollen dieses Jahr starten.

Trotz all dieser Fortschritte werde es noch Jahre dauern, bis Androiden komplexere Handwerkeraufgaben erledigen, sagt Oh Jun-Ho, Direktor des Humanoid Robot Research Center am Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) im südkoreanischen Daejeon.

Warum das so ist, zeigt ein Blick auf einen der besten Roboter der Welt – Hubio, einen Zweibeiner aus Stahl und Computerchips in Ohs Labor. Mit Hubio haben die Südkoreaner im Sommer die mit zwei Millionen Dollar dotierte Darpa Robotics Challenge in Kalifornien gewonnen – den weltweit renommiertesten Roboterwettbewerb, der vom Forschungsarm des US-Militärs finanziert wird. Ein Team der Uni Bonn erreichte immerhin den vierten von 23 Plätzen.

Hubo geht auf zwei Beinen, öffnet Türen und fährt sogar Auto. Im Wettbewerb musste er auch Treppen steigen, ein Ventil zudrehen und ein Loch in eine Holzwand sägen. Allerdings brauchte er 44 Minuten für etwas, das Menschen in Minuten erledigt hätten. Zu ungelenk sind noch die künstlichen Gliedmaßen, zu beschränkt ist die Intelligenz des Androiden.

Themenpark mit Kunstquallen

Südkoreas Technikeuphorie bremst das nicht: Vor den Toren Seouls plant die Regierung einen Roboterthemenpark, der rund 750 Millionen Dollar kosten soll. Bis 2020 entstehen zahlreiche Attraktionen: In einem Aquarium sollen künstliche Quallen und Maschinenfische schwimmen, in einem Ring Roboter gegeneinander boxen und auf einer Bühne tanzen.

Der Park soll dazu beitragen, die womöglich größte Hürde zu überwinden, die der breiten Einführung von Robotern noch im Wege steht: mangelnde menschliche Akzeptanz für die Maschinen. „In naher Zukunft schon leben wir alle mit Robotern zusammen“, trommelt Chu Sanghyun, General Manager des Robotland. „Im Themenpark können die Menschen dieses Miteinander schon einmal ausprobieren.“