Zukunftsmärkte: Europa sucht die Supertechnik

Higgs-Boson entdeckt

Auch wenn Physiker den Begriff "Gottesteilchen" nicht gerne hören, das Elementarteilchen Higgs-Boson ist von derart fundamentaler Bedeutung für die Physik, dass sich der Spitzname letztlich durchgesetzt hat. Der Nachweis dieses lange vorhergesagten Grundbausteins im Standardmodell der Teilchenphysik gelang Wissenschaftlern des europäischen Kernforschungszentrums CERN.

Die Redaktion von "Science" sieht in dieser Entdeckung den wichtigsten Forschungsdurchbruch des Jahres 2012 - auch wenn die beteiligten Forscher noch nicht hundertprozentig sicher sind, dass ihr Fund tatsächlich das lang gesuchte Gottesteilchen ist.

Mehr zur Entdeckung des Higgs-Bosons finden Sie hier.

Genom des Denisova-Menschen entschlüsselt

Viel ist es nicht, was Wissenschaftler bislang vom Denisova-Menschen gefunden haben, der nach dieser Höhle in Sibirien benannt wurde: Ein Stück Finger, ein Stück Zeh, ein Backenzahn - mehr ist von dieser vor 40.000 Jahren lebenden Urmenschen-Spezies bislang nicht entdeckt worden. Immerhin genug Material, um Forschern des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig eine umfassende Erbgutanalyse zu ermöglichen.

Sie belegt, dass sich die Entwicklungslinien von Denisova- und modernem Menschen vor spätestens 780.000 Jahren getrennt haben müssen - viel früher als etwa beim Neandertaler, dessen Entwicklungslinie sich spätestens vor 320.000 Jahren von der unseren abspaltete.

Mehr zum Denisova-Menschen finden Sie hier.

Fruchtbare Eizellen aus Stammzellen gewonnen

Dieser Schnappschuss einer Maus mit Nachwuchs markiert ein weiteres Forschungs-Highlight 2012. Japanischen Wissenschaftlern ist es gelungen, bestimmte Gene in Mäuse-Stammzellen so zu aktivieren, dass sie sich zu Vorstufen von Eizellen verwandelten. Mäuse, denen diese künstlichen Geschlechtszellen eingepflanzt wurden, brachten gesunden Nachwuchs zur Welt.

Mehr zu dieser Entdeckung finden Sie hier.

Der "Himmelskran" des Marsrovers Curiosity

Dank der gut geölten PR-Maschine der US-Weltraumbehörde Nasa ist die Mission des Marsrovers Curiosity weit über die Grenzen der Wissenschaft hinaus bekannt geworden. Auch den "Science"-Redakteuren war die erfolgreiche Landung auf dem Roten Planeten eine Auszeichnung wert: Sie kürten Curiositys Landeshilfe, den "SkyCrane" zu einem Forschungs-Highlight 2012.

An den Seilen dieses Himmelskrans wurde Curiosity in der letzten Phase der Landung langsam auf den Marsboden niedergelassen. Die aufwendige Technik war nötig, weil der Rover zu schwer gewesen wäre, um einen Aufprall mit dem sonst üblichen Schutz durch Airbags heil zu überstehen.

Mehr über die Mission Curiosity finden Sie hier.

Röntgenlaser liefert Waffe gegen die Schlafkrankheit

60 Millionen Menschen sind - vor allem im südlichen Afrika - von der gefährlichen Schlafkrankheit bedroht. Ein Protein des Erregers Trypanosoma brucei könnte als Waffe zu einer erfolgreichen Bekämpfung der Krankheit dienen. Doch dazu musste zunächst die molekulare Struktur des Proteins mit hoher Genauigkeit entschlüsselt werden. Mit dem stärksten Röntgenlaser der Welt am US-Forschungszentrum SLAC in Kalifornien ist deutschen Forschern dies gelungen.

Gene leichter abschalten

Um zu untersuchen, wie unser Erbgut funktioniert, nutzen Wissenschaftler Techniken, mit denen sich einzelne Gene gezielt abschalten lassen. Ein neues und deutlich einfacheres Verfahren für diesen "Gen-Knockout" haben Bonner Forscher entwickelt. TALENS (Transcription activator-like effector nucleases) heißt die Technik, die von der Science-Redaktion als ein Forschungs-Highlight 2012 gewürdigt wurde.

Majorana-Fermion nachgewiesen

Nein, mit der bekannten Gewürzpflanze hat das Majorana-Fermion nichts zu tun. Seinen Namen verdankt dieses Elementarteilchen dem italienischen Physiker Ettore Majorana (1906-1938), der seine Existenz schon 1937 voraussagte. Doch erst 2012 veröffentlichten niederländische Wissenschaftler eine Untersuchung, welche die Existenz des Majorana-Fermions - dem eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Quantencomputern zukommen könnte - definitiv bestätigte.

Kaum Müll im Erbgut

Lange ging die Wissenschaft davon aus, dass etwa 90 Prozent des menschlichen Erbguts gar keine Funktion habe. Erst die Arbeit des internationalen Forschungskonsortiums ENCODE machte deutlich, dass dieser vermeintliche DNA-Müll wichtige Aufgaben übernimmt, etwa bei der Steuerung der Gen-Aktivität. Daher gebührt auch den Erkenntnissen des ENCODE-Projekts ein Platz unter den zehn wichtigsten Forschungsergebnissen des Jahres 2012.

Mehr über die Arbeit des ENCODE-Projekts finden Sie hier.

Prothesen steuern mit Gedanken

Über Mini-Elektroden im Gehirn steuern Patienten spezielle Prothesen, die von Wissenschaftlern des Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory entwickelt wurde. Dank des Einsatzes solcher Brain-Computer-Interfaces sollen Gelähmte einmal in der Lage sein, unabhängig von fremder Hilfe im Alltag zu agieren.

Mehr über diese Forschung finden Sie hier.

Dem Geheimnis der Neutrinos auf der Spur

Tief im Inneren von Sternen wie unserer Sonne entstehen Neutrinos. Forscher erhoffen sich von der Untersuchung dieser rätselhaften Elementarteilchen Antworten auf fundamentale Fragen über unser Universum. Doch Neutrinos geben ihre Geheimnisse nur sehr zögerlich preis: Da sie kaum mit Materie wechselwirken, sind aufwendige Versuchsanordnungen nötig, um an Informationen über sie zu kommen.

Forschern des internationalen Daya Bay Reactor Neutrino Experiment ist dies in diesem Jahr gelungen, sie bestimmten den letzten sogenannten Neutrino-Mischwinkel. Ein Erfolg, der ihnen ihren Platz in der "Science"-Liste sicherte.

Es gibt Ereignisse, die stoßen das Tor zu neuen fantastischen Welten und Möglichkeiten auf. Die erste Mondlandung am 21. Juli 1969 hatte eine solche Dimension – und die Entschlüsselung des menschlichen Genoms: Zehn Jahre brauchten weltweit knapp 1000 Forscher, darunter der US-Biologe Francis Collins und der US-Unternehmer Craig Venter, bis sie das letzte Schnipsel unseres Erbguts entziffert hatten. Mehr als zwei Milliarden Euro flossen in das Projekt. Dann, im Juni 2000, war es so weit. Bei einem Empfang im Weißen Haus konnte der damalige US-Präsident Bill Clinton verkünden: „Die heutige Veröffentlichung des menschlichen Genoms ist ein epochaler Triumph der Wissenschaft.“

Statt wieder nur aus der Ferne zu applaudieren, soll Europa den nächsten Paukenschlag selber setzen. So plant es jedenfalls die Europäische Kommission: Unter Leitung von Vizepräsidentin Neelie Kroes sucht die EU wie bei einer Castingshow Europas Superforscher. Dafür hat die Niederländerin die Latte hoch gehängt. Die Wissenschaftler sollen europaweit kooperieren, die großen Probleme der Gesellschaft angehen, viel riskieren, und ihre Projekte sollen einen hohen wirtschaftlichen Ertrag abwerfen.

Um das große Ziel zu erreichen und Europas Forschung im Wettlauf mit den USA und Asien an die Spitze zu katapultieren, macht die Kommission einen so gigantischen Berg Forschungsgeld locker wie noch nie. Die beiden Siegerprojekte erhalten in den nächsten zehn Jahren jeweils eine Milliarde Euro Förderung. Bisher flossen im Durchschnitt 12 bis 15 Millionen Euro in solche Kooperationen. Doch mit Kleckerbeträgen, so die Überzeugung der Brüsseler Bürokraten, lassen sich wissenschaftliche Durchbrüche heute kaum mehr realisieren.

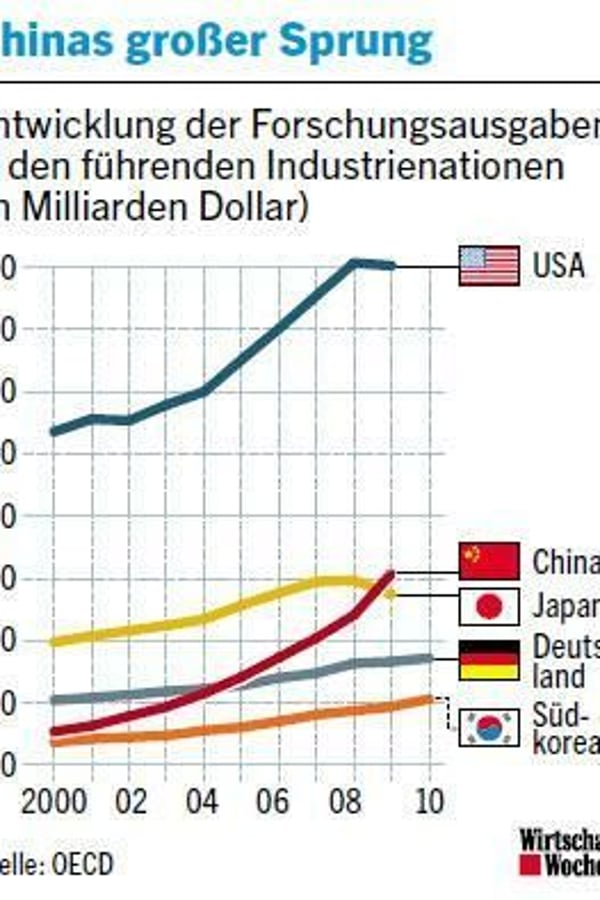

Zumal weltweit der Wettbewerb um die Spitzenposition bei Innovationen zunimmt. Das belegt die Entwicklung der Forschungsausgaben. Da hat selbst China inzwischen Deutschland überholt, das industrielle Kernland des Alten Kontinents.

Klicken Sie auf die Grafik, um eine vergrößerte Ansicht zu erhalten

Jeweils die Hälfte der Förderung für die Sieger der neuen Forschungsinitiative stammt aus dem EU-Haushalt; die andere Hälfte finanzieren die Mitgliedstaaten sowie Dutzende Unternehmen, darunter Nokia und Airbus. Die EU will die Unternehmen intensiv in das gesamte Projekt einbinden, deshalb waren auch Forscher aus der Wirtschaft in der 25-köpfigen Auswahljury dabei. Diese Zusammenarbeit soll sicherstellen, dass die Projekte Europas Industrie Zukunftsmärkte eröffnen – und gut bezahlte Arbeitsplätze entstehen lassen.

Sechs Großforschungsteams sind an den Start gegangen. Die EU-Kommission sammelte für die erste Runde ihrer sogenannten Flaggschiff-Initiative vor allem Ideen, in denen Informations- und Kommunikationstechniken eine tragende Rolle spielen. Gerade dort verliert Europa seit Jahren an Boden: Ob Halbleiter, Internet oder Unterhaltungselektronik – nur wenig davon wird noch hier hergestellt oder entwickelt.

Das große EU-Forschungsvorhaben soll das Blatt nun wenden – und zugleich drängende Probleme der Menschheit lösen. Und tatsächlich hat jedes Projekt für sich das Zeug, ein neues Technikzeitalter einzuläuten. Etwa jenes Wundermaterial, aus dem Europas Forscher extrem schnelle Computerchips produzieren wollen und Smartphones, die sich zusammenrollen und hinter das Ohr stecken lassen.

Oder Roboter, die sich allein in Fabriken, Wohnungen und auf der Straße zurechtfinden und uns in fast allen Lebenslagen zur Hand gehen. Eine andere Gruppe will das menschliche Gehirn im Computer nachbauen – sogar ein Bewusstsein soll unser Maschinen-Pendant entwickeln können.

Ende Januar kürt die Jury aus Wissenschaftlern und Industrievertretern die Siegerprojekte. Auf den folgenden Seiten lesen Sie, was sich hinter den kühnen Ideen verbirgt.

Graphene-CA: Ein Material, dünner als eine Klarsichtfolie und dennoch so reißfest, dass es einen Elefanten tragen könnte

Die Google-Brille

Groß war die Begeisterung als Googles Datenbrille im April 2012 erstmals vorgestellt wurde. Dafür hat das Unternehmen ein Video gedreht, dass die Möglichkeiten dieses Gadgets zeigt. Die Technik, die dahinter steht wird als "Augmented Reality", also erweiterte Realität bezeichnet. Die Idee dabei ist, dass die Software Objekte unserer Umgebung erkennt und uns mit passenden weiteren Informationen versorgt. Außerdem kann die Brille alles, was auch Smartphones leisten. Sie ist zur Kommunikation, zur Routenplanung, zum Fotografieren und vieles weitere geeignet. Was einst der Mausklick war, könnte künftig eine Kopfbewegung oder einfach die Stimme sein.

Valves Steambox

Valve Corporation hat mit Steam eine Internet-Vertriebsplattform für Computerspiele und Software entwickelt. Nach eigenen Angaben sind hier inzwischen über 35 Millionen aktive Benutzer registriert. Angeblich will das Unternehmen nun auch in das Konsolengeschäft einsteigen. Gerüchten zufolge plant Valve für das kommende Jahr eine eigene Steambox als Konkurrenz Xbox, Wii und PlayStation. Ein genauer Erscheinungstermin ist noch unbekannt.

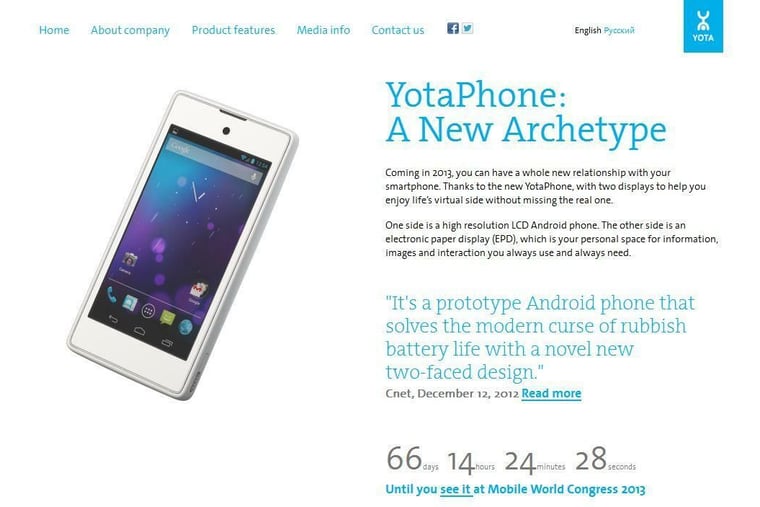

Das YotaPhone

Im Herbst 2013 will der russische Hersteller Yota Devices das YotaPhone auf den Markt bringen. Das Android-4.2-Gerät soll zwei Displays besitzen, die unabhängig voneinander arbeiten und so Smartphone und E-Reader miteinander verbinden. Während auf der einen Seite das "normale" Smartphone-Display zu sehen ist, befindet sich hinten ein E-Ink-Display. Dieses soll extrem stromsparend arbeiten. Gespräche zwischen dem Konzern und Mobilfunkbetreibern in Nordamerika und Europa laufen bereits. Der Preis des Smartphones ist noch nicht bekannt.

Microsofts neue Xbox

Microsoft will 2013 wieder groß mit einer Konsole auftrumpfen, die momentan unter dem Projekttitel Xbox 720 läuft. Geplant ist ein geradezu revolutionäres Spielerlebnis. Zumindest ließ sich das Unternehmen eine Methode patentieren, die eine Datenbrille mit der Konsole verbindet. Dadurch könnte "Augmented Reality" wie bei Google Glasses künftig auch beim Gaming zum Einsatz kommen. Zusätzlich will Microsoft eine abgespeckte Xbox 360 rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft 2013 auf den Markt bringen.

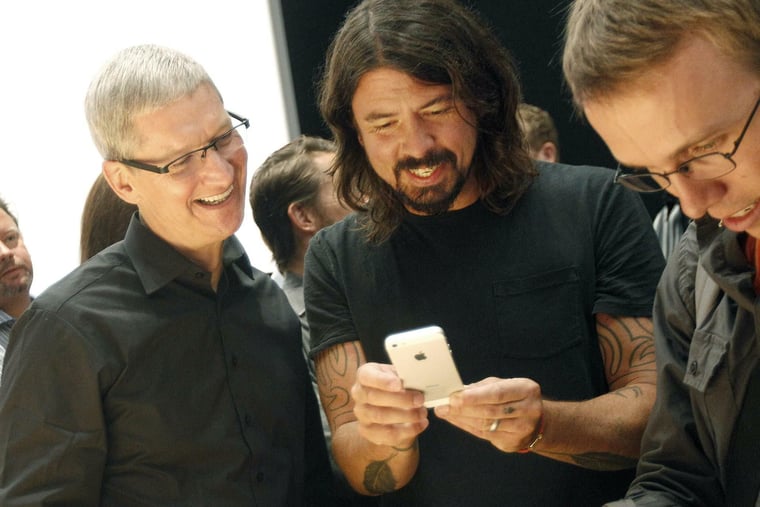

iPhone 5S

Kaum war das iPhone 5 auf dem markt, da tauchten auch schon erste Gerücht über die Produktion eines iPhone 5S auf. Eines ist sicher, der Smartphone-Nachfolger aus dem Hause Apple wird kommen - nach aktuellen Informationen wahrscheinlich sogar schon im Frühjahr. Vielleicht aber auch erst im Sommer, Apple selbst hat sich dazu noch nicht geäußert. Angeblich soll es im Dezember bereits erste Testläufe des Smartphones gegeben haben. Außerdem wird vermutet, dass das neue Apple-Gerät mit einem schnelleren Prozessor ausgestattet wird. Bis es soweit ist, werden sich die Gerüchte um das neue iPhone ganz sicher noch einige Mal überschlagen.

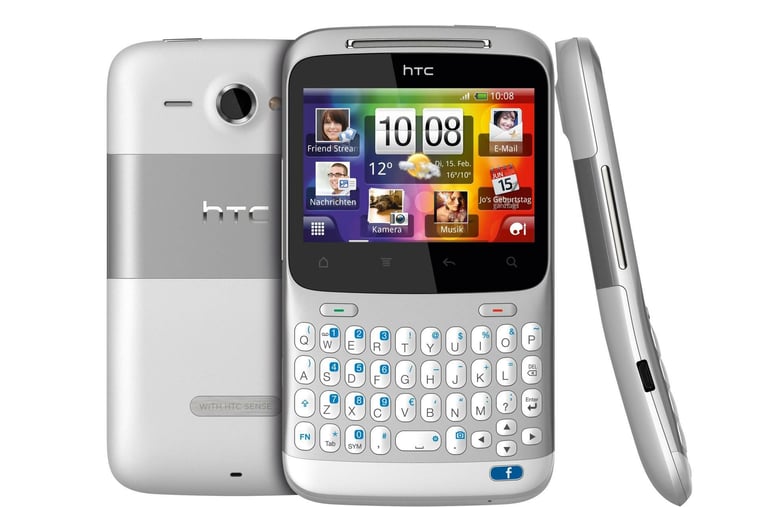

Facebook-Phone

Das Bild zeigt ein "ChaCha" von HTC, so ähnlich könnte bald das "Facebook-Handy" aussehen. Monatelang war über ein Telefon aus der Zuckerberg-Familie spekuliert worden - jetzt kommen gleich mehrere auf den Markt. Auf den neuen Geräten ist Facebook aber nicht nur einer der Kommunikationswege, sondern das Herzstück. Richtige Facebook-Knöpfe haben etwa die beiden Geräte, die der Hersteller HTC auf dem Mobile World Congress in Barcelona präsentiert. HTC hatte die Markteinführung des Facebook-Handys eigentlich schon für Ende 2012 geplant. Andere Projekte schienen dem Unternehmen jedoch wichtiger gewesen zu sein. Der Termin wurde auf Mitte 2013 verschoben.

Samsungs Galaxy S4

Neben dem iPhone ist das Galaxy S3 eines der beliebtesten Smartphones bei den Kunden. 2013 will Samsung mit dem S4 nachlegen. Erscheinen soll es im zweiten Quartal 2013. Natürlich sollen Leistung, Qualität und Schnelligkeit beim neuen Samsung-Smartphone deutlich besser sein. Außerdem hält sich das Gerücht, die Südkoreaner könnte auf Größe setzen und das 4,8-Zoll-Display auf 5 Zoll vergrößern. Das vermutlich im April erscheinende Gerät wird etwa 500 Euro kosten.

Apples iTV

Eine der spannendsten Fragen für das Jahr 2013 ist: Wird Apple es schaffen mit dem iTV einen neuen Markt zu erobern und diesen - wie den Smartphone-Markt - zu revolutionieren? Über den Apple-Fernseher war schon lange spekuliert worden. Doch nun ist klar, dass das Gerät kommt. Der US-Konzern teste laut Medienberichten mit asiatischen Zulieferern derzeit mehrere Entwürfe. Angeblich arbeitet Zulieferer Foxconn dafür mit dem Elektronik-Konzern Sharp zusammen. Als größtes Hindernis für Apple gelten Rechte-Verhandlungen mit der Fernsehbranche, die - nicht ganz zu unrecht - um ihr Geschäftsmodell fürchtet.

Instagram-Kamera

Der beliebte Fotodienst Instagram wird 2013 nicht nur als App bekannt sein. Das Unternehmen will eine "echte" Kamera, die "Instagram Socialmatic", auf den Markt bringen. Als Erscheinungsdatum ist Mitte 2013 angepeilt. Die Kamera soll sehr flach sein und sogar über einen eingebauten Drucker verfügen. Die von der App bekannten Effekte sollen auch mit der Kamera möglich sein. Dazu kommen 16 Gigabyte Speicher, WLAN- und Bluetooth-Anbindung und Touchscreen-Bedienung.

Microsoft Office

Microsoft Office wird Anfang Mai auch auf dem Betriebssystem Android verfügbar sein. Laut Medienberichten sollen die Apps als Dokumentviewer für Word, Excel und PowerPoint kostenlos sein. Über ein Abo von Office 365 soll eine Editierfunktion dazukommen, damit man die Dokumente bearbeiten kann.

Graphene-CA

Ein Material, dünner als eine Klarsichtfolie und dennoch so reißfest, dass es einen Elefanten tragen könnte. Klingt nach einem Märchen. Doch es gibt den Wunderstoff wirklich. Und er hat das Zeug, Europas industrielle Position in der Welt auf Jahrzehnte zu stärken – ob bei Autos, Flugzeugen, Computerchips oder Mobiltelefonen.

Diese faszinierende Kohlenstoff-Verbindung heißt Graphen. Entdeckt haben sie die russischstämmigen Wissenschaftler Andre Geim und Konstantin Novoselov 2004 an der Universität Manchester. 2010 erhielten beide dafür den Physiknobelpreis. Die renommierte Ehrung nach so kurzer Zeit lag an der außergewöhnlichen Bedeutung ihrer Entdeckung.

Graphen ist ein chemischer Verwandter von Diamanten, Kohle oder dem Grafit von Bleistiftminen – doch weit potenter: Mit nur einer Atomschicht ist es eines der dünnsten Materialien im Universum – weniger als einen Millionstel Millimeter dick. Aber alles andere als zerbrechlich: Die chemische Flunder ist bis zu 300 Mal härter als Stahl, zugleich biegbar, durchsichtig wie Glas, und sie leitet Wärme und Strom besser als alle bekannten Materialien.

Experten halten das Graphen-Projekt wegen dieser sensationellen Eigenschaften für das mit dem größten wirtschaftlichen Potenzial. Hinter dem Konsortium stecken 250 Forscher und 74 Partner, darunter der finnische Handykonzern Nokia, der niederländische Elektronikriese Philips, Flugzeugbauer Airbus und das deutsche Nanotechnologieunternehmen AMO.

Die Forscher wollen genauer verstehen, wie Gedanken entstehen

Der Leiter des Projekts, der Physiker Jari Kinaret von der Technischen Universität im schwedischen Chalmers, schwärmt: „Wir könnten aus Graphen transparente, flexible und sehr stabile Touchscreens für Handys bauen.“ Oder extrem schnelle Computerchips. Am Ende, spekuliert der Forscher, könnte ein Smartphone stehen, nicht größer als eine Kreditkarte, das sich einrollen und wie eine Zigarette hinters Ohr stecken ließe. Und nicht nur das. Kinaret denkt an extrem dünne und biegbare Solarzellen, an neue Hochleistungsbatterien, superleichte Autokarosserien und Flugzeugkabinen – alles Milliardenmärkte.

Doch die Europäer müssen sich sputen, denn auch Amerikaner und Asiaten wollen mit dem Supermaterial gute Geschäfte machen. Der südkoreanische Technikriese Samsung plant, schon nächstes Jahr erste Graphen-Produkte zu verkaufen. IBM wiederum hat bereits einen Chip aus dem Material präsentiert, der fast drei Mal schneller rechnet als das beste Silizium-Pendant.

Kinaret will verhindern, dass wieder einmal vor allem andere von einer großen europäischen Entdeckung profitieren. „Es wäre ein Schande, wenn wir diese Chance aus der Hand gäben.“

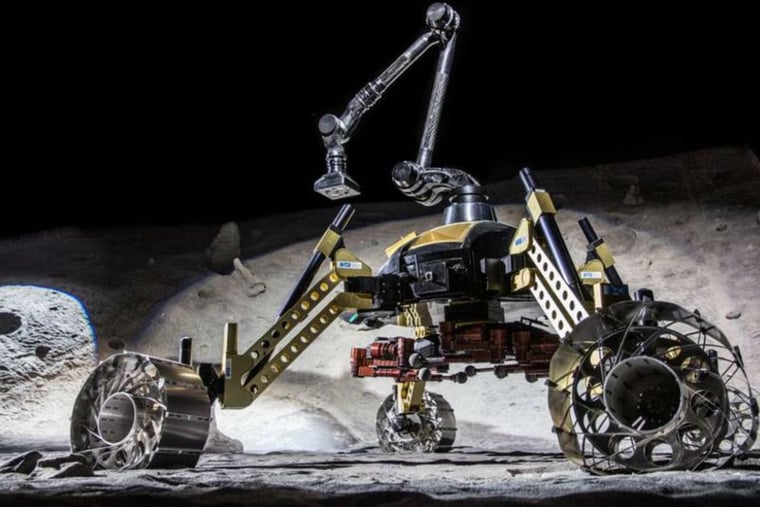

Forscher wollen Roboter bauen, die aus Erfahrungen lernen

Wissenschaftler des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) haben ein Roboterduo entwickelt, das in tiefen Mondkratern nach gefrorenem Wasser suchen soll. Das Maschinenteam besteht aus dem vierrädrigen Mondrover Sherpa und dem sechsbeinigen Kletterroboter Crex.

Aufgabe des 160 Kilogramm schweren Sherpa ist es, seinen kleinen Begleiter sicher zum Rand von tiefen Kratern am Südpol des Mondes zu transportieren.

Am Ziel angekommen, fährt Crex seine sechs Beine aus und trennt sich vom Rover. Eigenständig navigiert er in den Krater hinein. Die Roboter kommunizieren dabei über Funksignale miteinander.

Der Körper des Kletterroboters ist so gebaut, dass er sich mit seinen sechs Beinen geschickt in Felsspalten und schwierigem Gelände bewegen kann.

Dabei kann der Kletterroboter auch Nutzlast in den Krater mitnehmen, etwa Kameras und wissenschaftliche Instrumente.

Passgenau wird die Nutzlast dabei von einem Roboter zum nächsten weitergegeben.

Der Mondover Sherpa ist extrem beweglich: Er kann einzelne Räder heben, um Hindernisse zu überwinden.

Mit dem flexiblen Arm stützt er sich ab, um sich aus der Klemme zu helfen – zum Beispiel, wenn er sich in sandigem Boden festgefahren hat.

Das 3,7 Millionen Euro teure Roboterteam wird vom Bundeswirtschaftsministerium mitfinanziert. Getestet haben es die DFKI-Forscher in einer 288 Quadratmeter großen künstlichen Mondlandschaft.

Doch nicht nur auf dem Erdtrabanten könnten Sherpa und Crex zum Einsatz kommen. Die DFKI-Forscher sehen auch Anwendungsmöglichkeiten auf der Erde, etwa bei der Suche nach Rohstoffen in der Tiefsee.

Blue Brain Project

Was den Neurologen Henry Markram am menschlichen Gehirn am meisten fasziniert, ist dessen Genügsamkeit: „Würde man einen Computer mit der Rechenpower des Gehirns bauen, benötigte er für den Betrieb Tausende Gigawattstunden Strom pro Jahr“, berichtet der gebürtige Südafrikaner. „In unserem Kopf erledigt das eine drei Pfund schwere Masse, die mit 60 Watt pro Stunde auskommt.“ Das ist der Energiebedarf einer Glühbirne. Der elektronische Nachbau der menschlichen Schaltzentrale hätte den Stromverbrauch einer Großstadt.

Noch. Denn Markram, der an der Eidgenössisch Technischen Hochschule in Lausanne in der Schweiz forscht, verfolgt mit seinem Blue Brain Project gleich zwei Ziele – die wissenschaftliche Sensationen wären, wenn sie gelingen: Er will unser Hirn am Rechner eins zu eins simulieren und den Energieappetit der digitalen Kopie zugleich mächtig zügeln.

Zuvor muss sein derzeit 50-köpfiges Team allerdings noch viel genauer verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Zwar kennen Neurologen dessen Aufbau mittlerweile recht gut. Doch wie Verbünde der Nervenzellen in den verschiedenen Gehirnbereichen mittels elektrischer Impulse Gedanken formen, Erinnerungen speichern und Gefühle auslösen, ist weitgehend unbekannt.

Markram kleidet das Unwissen in eine Frage: „Wie entsteht aus dem elektrischen Gewirr in unserem Kopf jenes magische Bild von der Welt, das wir wahrnehmen?“

Damit steht auch der Nachbau noch ganz am Anfang. Bisher haben es die Forscher geschafft, einen Bereich zu simulieren, der aus rund 70.000 Nervenzellen und ihren Synapsen besteht – eine sogenannte neokortikale Säule. Sie sind Teil der Hirnrinde, und Markram hält sie für die Grundbausteine unseres Denkorgans.

Um wenigstens ansatzweise nachzuvollziehen, wie aus visuellen Eindrücken – zum Beispiel beim Ansehen eines Fußballspiels im Fernsehen – Begeisterung oder Ärger entsteht, müsste Markram Hunderttausende Säulen zusammenschalten. Doch dafür reicht die Rechenleistung heutiger Computer noch nicht aus. Andere Forscher glauben gar, dass man noch weitere Hirnareale berücksichtigen müsse, um Denken und Fühlen nachahmen zu können. Das erhöhte den Bedarf an Rechenleistung nochmals drastisch .

Bei alledem ist das Lausanner Projekt nicht bloß Selbstzweck, um zu zeigen, dass das menschliche Gehirn brillant genug ist, seine eigene elektronische Kopie zu erschaffen. Gelänge das Vorhaben, würde es Robotik, Computer und Medizin zugleich revolutionieren: Forscher könnten an dem Imitat Psychopharmaka testen und verbessern oder es in Roboter einbauen, die so zu intelligenten Maschinen würden.

Sobald das künstliche Denkorgan funktioniert, will Markram es in einer virtuellen Welt – ähnlich der eines Computerspiels – agieren lassen und an seinen Reaktionen herausfinden, wie Gedanken entstehen und die Nervenzellen Informationen verarbeiten. Vielleicht würde sich sogar so etwas wie ein Bewusstsein entwickeln, hofft Markram. Dann wäre ihm tatsächlich eine realistische Kopie des Gehirns gelungen.

Holodeck

Was für Science-Fiction-Fans schon lange bekannt ist, beschäftigt derzeit ein Team von amerikanischen Wissenschaftlern: Lee Sheldon, Professor am Rensselaer Polytechnic Institute und Star-Trek-Autor, versucht ein Holodeck zu bauen, wie es in der SciFi-Serie Star Trek vorkommt. Das "Emergent Reality Lab" soll seinen Benutzern das Gefühl von Temperatur, Wind, Bodenbeschaffenheit und Gerüchen vermitteln - ganz so, als befinde er sich in einer realen Umgebung. In einem Testlauf habe man Studenten mit dem Holodeck nach China versetzt, damit sie die chinesische Sprache lernen.

Bereits im Vorfeld hatten Forscher der University of Southern California versucht, virtuelle Welten innerhalb eines Raumes zu schaffen. Die Universitätsforscher nutzen unter anderem die Virtual-Reality-Brille Oculus Rift, einen Motion Controller Razor Hydra und Playstation Move, um durch die virtuellen Welten zu wandern. Mit einem Holodeck, wie in der TV-Serie, hatte das aber noch nicht viel zu tun. Wissenschaftler der Universität in Tokio arbeiten eher an 3D-Projektionen als Grundlage für das Holodeck. 2009 stellten sie erstmals Holoprojektionen vor, die bei Berührung Druck ausübten.

Beamen

Könnten wir uns von einem Ort zum anderen beamen, wären so viele Probleme gelöst: Keine Fernbeziehungen mehr, Familien könnten sich öfter sehen und weder Autos, noch Schiffe, noch Flugzeuge würden die Luft verpesten. Im Kleinen ist das sogar schon möglich. Wissenschaftlern ist es bereits gelungen ein Photon über eine Distanz von 144 Kilometern zu teleportieren. Doch vielmehr als eine verschlüsselte Nachricht, ist das noch nicht.

Augmented Reality

Eine Brille oder Kontaktlinsen, die einem die Fähigkeiten des Terminator verpassen - daran wird schon lange geforscht. Erste Ergebnisse sind auch schon auf dem Markt. So zum Beispiel die Ski-Brille Oakley Airwave. Das Display der Brille blendet Informationen wie Geschwindigkeit und Temperatur oder SMS ein. Für das nächste Jahr wird mit der Markteinführung der Googles Project Glass gerechnet, die ebenfalls Informationen über die Umgebung ausspuckt. Ein relativ neuer Trend ist die Kontaktlinse, mit der künftig auch das US-Militär arbeiten könnte, um den Soldaten so zusätzliche Informationen zu Drohnen und Satelliten zu liefern.

Autonome Fahrzeuge

Google hat im Mai 2012 die erste US-Lizenz für ein fahrerloses Auto erhalten, sofern sich Personen an Bord befinden, die im Notfall eingreifen könnten. Bislang sind die Testfahrzeuge unfallfrei unterwegs. Auch Toyota soll inzwischen mit recht weit sein und erste fahrerlose Autos getestet haben. Mit einer Markteinführung wird jedoch nicht vor 2020 gerechnet.

Der schlaue Kühlschrank

Intelligente Haushaltsgeräte gibt es bereits: Zum Beispiel den berühmten Kühlschrank, der sich per Online-Bestellung selbst wieder auffüllt. Im September 2011 stellte Siemens ein solches Gerät vor, das die fehlenden Lebensmittel per Smartphone-App orderte. Auch LG hat schon Schränke dieser Art entwickelt. Einheitliche Betriebssysteme oder Standards haben sich bisher allerdings noch nicht durchgesetzt.

Solarantrieb

Ein Dach aus Photovoltaik treibt dieses Fahrzeug an. Während Hybrid-Fahrzeuge schon in Serie hergestellt werden, scheint dies für solarbetriebene Fahrzeuge erst einmal nicht möglich - witterungsbedingt.

Quantencomputer

Höher, schneller, weiter - weil wir Menschen nicht genug kriegen können, arbeiten Forscher seit über 60 Jahren an dem Prinzip eines Quantencomputers. Dieser soll binnen Sekunden berechnen, wofür derzeitige Hochleistungsrechner mehrere Jahre brauchen. Gelungen ist dies bisher nicht.

Datenübertragung per Licht

Die sogenannte Visible Light Communication (VLC) ist eine Datenübertragungstechnologie. Dabei werden Daten oder Informationen mit Hilfe von Licht übertragen, dessen Frequenz sich dabei im sichtbaren Bereich zwischen 400 THz und 800 THz befindet. Die Technik würde für ein rasend schnelles Internet sorgen. Übertragungsraten von bis zu 10 KBit pro Sekunde sind damit möglich, sofern Leuchtstofflampen eingesetzt werden. Mit LED-Lampen werden immerhin 800 MBits pro Sekunde erreicht. Der bisher größte Erfolg: Im Januar 2010 haben Forscher von Siemens und dem Fraunhofer Heinrich-Hertz-Instituts über weiße LEDs Daten mit bis zu 500 MBit pro Sekunde über fünf Meter hinweg übertragen. Die LTE-Technik, die beim aktuellen iPhone 5 zum Einsatz gekommen ist, schafft eine Übertragungsrate von 300 MBit pro Sekunde.

Papierloses Büro

Seit über 25 Jahren schreiben Beamte und Angestellte sowie Manager und Bürokräfte E-Mails. Trotzdem geht der Papierverbrauch in Büros nicht zurück. Im Gegenteil: Während früher das Tippen eines Briefes auf der Schreibmaschine viel Zeit und Kraft gekostet hatten, lassen sich heute seitenlange Dokumente per Knopfdruck zigfach ausdrucken. Laut einer Lexmark-Studie werden am Tag 40 Seiten pro Person gedruckt.

Gedankensteuerung

Nicht unbedingt einen Löffel verbiegen, aber zum Beispiel gelähmten Menschen das Gehen wieder ermöglicht, das könnte ein Ziel der Gedankensteuerung per Computer sein. Beim sogenannten Brain-Computer-Interface (BMI) senden Sensoren am Kopf die Aktivität der Gehirnströme an einen Computer. Diese wandeln die Signale dann zum Beispiel in Laute oder motorische Aufgaben um. Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel Prothesen steuern. Die Forschung ist schon relativ weit fortgeschritten. Einfache Greifübungen lassen sich auf diese Art und Weise schon durchführen. Filigrane Arbeiten, wie das Nähen oder Puzzeln beherrscht die Technik nicht.

Ein virtuelles Patientenmodell errechnet, welche Mittel am besten wirken

Robocom

In Sachen Roboter gilt der italienische Forscher Paolo Dario als Meister seines Fachs. Vor Jahren entwickelte er eine winzige Maschine von der Größe einer Pille, die sich mit Propellern im menschlichen Verdauungstrakt fortbewegen kann und Ärzten von dort Filmaufnahmen für die Diagnose liefert. Ein großer Bruder ist der Dustbot: Sobald ein Bürger des italienischen Städtchens Peccioli in der Toskana ihn telefonisch anfordert, zuckelt er zu dem Haus, und der Bewohner kann seinen Abfall in den runden Bauch des mobilen Müllschluckers werfen.

Mit dem Geld aus dem EU-Programm will Dario von der Universität Scuola Superiore Sant’Anna in Pisa der Robotik jetzt endgültig zum Durchbruch verhelfen. Sein Ziel seien Roboter, „die aus Erfahrungen lernen, die Folgen ihrer Handlungen abschätzen können und auf Menschen reagieren“, sagt er. Sie sollen Berufstätigen schwere und lästige Arbeiten abnehmen, älteren Menschen Getränke bringen und sogar deren Wohnung aufräumen.

Ganz neu sind diese Ziele nicht. Seit etlichen Jahren arbeiten Tausende Forscher weltweit an der Vision, menschliche Fähigkeiten auf Maschinen zu übertragen. Dass dies bisher nur rudimentär gelungen sei, liege schlicht daran, glaubt Dario, „dass sich bisher im Wesentlichen Informatiker, Maschinenbauer und Elektroingenieure um Fortschritte bemüht haben“.

Den Durchbruch erhofft sich Dario von einer Erweiterung des Kreises und bezieht deshalb auch Neurologen, Chemiker, Materialforscher und Nanotechnologen aus 73 europäischen Universitäten und Forschungseinrichtungen in das Projekt mit ein. Aus Deutschland sind die Technische Universität München und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) beteiligt.

Platz 10: Uterus myomatosus

Knapp zwei Drittel aller Fehler, die von den Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Bundesärztekammer anerkannt wurden, ereigneten sich in Krankenhäusern. Auf Platz 10 der dort am häufigsten fehlbehandelten Krankheiten ist Uterus mymatosus. Dahinter verbergen sich Myome der Gebärmutter, die am häufigsten gutartigen Tumore bei Frauen.

21 Mal behandelten Krankenhaus-Ärzte diese Krankheit vergangenes Jahr falsch.

Woran die zahlreichen Fehler in Krankenhäusern liegen, hat die WirtschaftsWoche bereits im April analysiert.

Platz 9: Gallenstein

23 Mal wurden in Krankenhäusern Gallensteine, also Cholelithiasis, falsch behandelt.

Platz 8: Oberflächliche Verletzungen

Wunden und Schrammen wurden in deutschen Krankenhäusern 26 mal falsch behandelt – womit sie auf Platz 8 landen.

Bei Fehlbehandlungen in Arztpraxen erreichen oberflächliche Verletzungen Platz 10. Niedergelassene Ärzte behandelten sie nur zehn Mal falsch.

Platz 7: Handfraktur

Knochenbrüche an der Hand behandelten Krankenhausärzte vergangenes Jahr 30 Mal falsch. Damit erreichen Handfrakturen Platz 7.

Bei Fehlbehandlungen durch niedergelassene Ärzte erreichen Handfrakturen Platz 8. Sie behandelten diese Knochenbrüche zwölf Mal falsch.

Platz 6: Schulter- und Oberarmfraktur

Nur einmal mehr fuschten Krankenhaus-Ärzte bei Brüchen an Schulter und Oberarm: Hier gab es 31 Fehlbehandlungen.

Bei niedergelassenen Ärzten kommen Fuschereien in diesem Bereich gar nicht in den Top 10 vor.

Platz 5: Unterschenkel- und Sprunggelenkfraktur

Ganze 21 Mal häufiger wurden Brüche an Unterschenkel- und Sprunggelenken falsch therapiert. Hier gab es in deutschen Krankenhäusern 52 Fehlbehandlungen.

In Praxen gab es bei Unterschenkel- und Sprunggelenkfrakturen sogar mit 15 Fällen die zweithäufigsten Fehlbehandlungen.

Platz 4: Oberschenkelfraktur

Mit 63 Fuschereien in Krankenhäusern landen Oberschenkelfrakturen auf Platz 4.

In niedergelassenen Praxen kommen Oberschenkelfrakturen nicht in den Top 10 der Fehlbehandlungen vor.

Platz 3: Unterarmfraktur

Falsch therapierte Brüche des Unterarms kamen mit 65 Fällen am dritthäufigsten vor.

Bei Arztpraxen gab es 16 Fehlbehandlungen von Unterarmfrakturen – womit sie dort Platz 1 belegen.

Platz 2: Arthrose der Kniegelenke

Krankenhausärzte behandelten den schmerzhaften Verschleiß der Kniegelenke vergangenes Jahr 71 Mal falsch. Damit gab es dort die zweithäufigsten Fuschereien.

In niedergelassenen Arztpraxen belegt falsch behandelte Kniegelenksarthrose nur Platz 9 mit elf Fällen.

Ein ungelöstes Problem ist es, den künstlichen Gesellen beizubringen, sich sicher in ihrer Umwelt zu bewegen. Eine einfache Möglichkeit haben sich die Forscher jetzt bei Katzen abgeschaut: Nach dem Prinzip Schnurrhaar statten sie die Maschinen mit elektronischen Fühlern aus, mit denen diese ihre Umgebung abtasten.

Mehr noch aber sollen ihnen künftig die inzwischen fast überall verfügbaren Lokalisierungsdienste und Informationen aus dem Internet helfen, sich zu orientieren. „Sensoren und Satellitensysteme, mit denen Autos sich heute schon gegenseitig vor einem Crash oder Staus warnen, sind auch für Roboter hilfreich“, sagt Dario. Am Ende könnten sie sich perfekt per Google-Navigation durch die Städte bewegen.

Häufiger joggen

Gerade nach den meisten faulen Weihnachtstagen, hört man diesen Satz oft: "Im nächsten Jahr möchte ich öfter laufen gehen." Häufig genug wird aus dem Vorhaben nichts, der innere Schweinehund nicht überwunden. Leichter fällt es Läufern, die sich einer Laufgruppe anschließen. Der Gruppenzwang wirkt ebenso motivierend, wie das gemeinsame durchhalten. Ein weiterer hilfreicher Tipp ist die App "Runtastic Pro". Sie zeichnet auf, wann und wo man sportlich war. Gespeichert werden die Strecken, die Zeiten und die Geschwindigkeit und alle Informationen auf einer Karte erfasst. Außerdem lassen sich die Statistiken mit denen von Freunden vergleichen. Die App ist für 4,99 Euro für iOS und Android erhältlich.

Mehr Fitness

Im Winter bietet sich auch das Training im Fitness-Studio an, um dem Weihnachtsspeck an den Kragen zu gehen. Ideal ist dabei natürlich eine gute Beratung vor Ort durch einen Trainer. Als weiterer Motivationsschub hilft die App "iBody - Fitnessmanager". Die App erfasst alle getätigten Übungen und erklärt zudem die Zusammenhänge zwischen Bewegung, Kalorienverbrauch und Körperwerten und ist für 8,88 Euro für iOS erhältlich.

Alleine sportlich sein

Abseits des Fitnessstudios und des einfachen Joggens gibt es weitere Möglichkeiten, nach den Feiertagen wieder in Schwung zu kommen. Die App "Bodyweight Training: You are your own Gym", zeigt, wie man ganz ohne Gewichte und Maschinen effektiv trainieren kann. Dabei liefert sie Trainingsangebote für Einsteiger und Profis. Die App ist ausschließlich für iOS erhältlich uns kostet 2,69 Euro.

Mit dem Rauchen aufhören

Gesundheitsschädlich und teuer ist das Laster "Rauchen". Entsprechend steht das Vorhaben "Mit dem Rauchen aufhören" Jahr für Jahr oben auf der Liste der guten Vorhaben. Neben Kaugummis und Nikotinpflastern gibt es auch eine elektronische Hilfe. Die App "Nichtraucher Coach" ist gratis für iOS und Android erhältlich und soll spielerisch helfen, das Rauchen aufzugeben. Sie macht das Aufhören zum Game und bietet wie nebenbei spannende Fakten, die sehr anschaulich erklärt werden.

Mehr Wasser trinken

Flüssigkeit ist wichtig - zwei bis drei Liter Flüssigkeit soll der Mensch am Tag zu sich nehmen. Weil die wenigsten Menschen im hektischen Büroalltag daran denken, landet auch dieses Vorhaben immer wieder vorne auf der Liste der "guten Vorsätze". Leichter geht es mit der Unterstützung einer kleinen App. "Aquaplan" heißt diese und ist gratis für das Betriebssystem iOS erhältlich. Die App erinnert regelmäßig ans Trinken und erklärt obendrein, warum die Flüssigkeit so wichtig ist.

Weniger Alkohol trinken

Nicht selten gehört es zum "guten Ton" mit einem Gläschen Alkohol in Gesellschaft anzustoßen. Kommt dann noch das eine oder andere Feierabendbierchen dazu, kann es schnell viel Alkohol im Alltag werden. Gerade die Deutschen spucken nicht ins Glas. 12,5 Liter puren Alkohol trinkt der durchschnittliche Europäer im Jahr, in Deutschland liegt der Wert bei 12,9 Litern. Das entspricht 800 Flaschen Bier. Kein Wunder also, dass immer mehr Bundesbürger sich zum Jahreswechsel vornehmen, weniger zu trinken. Die App "IntelliDrink" hilft dabei. Die App bietet Erklärungen, wie viel Alkohol in welchen Getränken enthalten ist und zu wie viel Promille sie im Körper werden. Der Promille-Alarm erinnert daran, weniger zu trinken. Die App kostet 0,89 Euro und ist für iOS erhältlich.

Abnehmen

Gans, Knödel, Schokolade und Kuchen - die Weihnachstage hinterlassen ihre Spuren. Wer abnehmen will, muss schon selbst seine Ernährung umstellen. Hilfe dabei bietet eine App - der Kalorienzähler von FatScreen. Sie verrät, wie viele Kalorien in welchem Essen drinnen stecken und zählt so auf, wie viel des täglichen Bedarfs man schon zu sich genommen hat.

Scharfes Essen verlängert das Leben

Ob Chili-Schoten, getrocknete Chilis oder Chili-Pulver: In vielen Küchen dieser Welt sind die Scharfmacher nicht wegzudenken. Das in verschiedenen Paprika-Arten vorkommende Capsaicin ruft einen Hitze- und Schärfereiz hervor. Diverse Studien deuten darauf hin, dass Capsaicin neben der Schärfe auch noch andere Effekte erzielt. Es soll Krebs entgegenwirken und den Herzkreislauf in Takt halten. Auch eine groß angelegte chinesische Studie kam zu diesem Schluss. Demnach war das Risiko zu sterben für diejenigen, die häufig scharf essen, während des siebenjährigen Untersuchungszeitraums um 14 Prozent gesunken. Daraus zu schließen, dass scharfes Essen zwangsläufig das Leben verlängert, ist aber nicht angebracht. Es könnte genauso gut sein, dass diejenigen, die gerne scharf essen, einfach eine bessere Konstitution haben. Oder durch das scharfe Essen mehr trinken und dieser Umstand für die gesundheitsfördernde Wirkung verantwortlich ist.

Nur Bitterschokolade ist gesund

Wissenschaftler berichten im Fachblatt „Heart“, dass Menschen, die viel Schokolade essen, ein geringeres Risiko für Herzkreislauferkrankungen aufweisen. Demnach sinkt das Risiko für Herzkreislauferkrankungen um elf Prozent, die Gefahr für einen Schlaganfall sinkt sogar noch stärker. Die herzschützende Wirkung gilt dabei nicht nur für Bitterschokolade, die einen besonders hohen Kakaoanteil aufweist und deswegen als besonders gesund gilt: Die Forscher haben 21.000 Briten untersucht, die wie wir in Deutschland vor allem helle Schokolade mit einem niedrigen Kakaogehalt bevorzugen.

Je mehr Vitamine, desto besser

Das Motto "viel hilft viel" ist in Sachen Vitaminen nicht nur sinnlos, sondern auch gefährlich. Vor allem bei den fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K kann es zu einer Überdosierung und auf lange Sicht zu unerwünschten Nebenwirkungen und Gesundheitsschäden kommen. Studien zur Krebsprävention durch Vitamintabletten belegen immer wieder (so auch aktuell ein Paper des University of Colorado Cancer Center), dass die Zufuhr künstlicher Vitamine nicht nur keinerlei vorbeugenden Effekt hat, sondern im Gegenteil sogar das Risiko für bestimmte Krebsarten erhöhen kann.

Forscher mussten Studien in der Vergangenheit sogar vorzeitig abbrechen, weil in der Gruppe der Probanden, die Vitaminpräparate zuführten, mehr Menschen an Krebs erkrankten und starben. In der SELECT-Studie (Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial) wurde 2008 die Gabe von Vitamin E und Selen untersucht. An der Studie nahmen 35.000 gesunde Männer teil. Es zeigte sich, dass in der Vitamin-E-Gruppe mehr Männer an Prostatakrebs erkrankten, als in der Kontrollgruppe. In der Selen-Gruppe stieg das Diabetesrisiko.

In der CARET-Studie (Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial) zeigte sich bereits 1996, dass eine erhöhte Vitamin-A-Zufuhr bei Rauchern das Lungenkrebsrisiko deutlich erhöhte, anstatt, wie man annahm, vor Tumoren zu schützen.

Brot macht dick und ist ungesund

Gerade für die Verfechter kohlehydratarmer Nahrung steckt der Teufel im Brot: Es mache dick und trage sogar Mitschuld an Diabetes. Das ist so allerdings nicht richtig: Gerade Vollkornbrot (echtes Vollkornbrot, kein mit Malz eingefärbtes Weißbrot) hat sehr viel Ballaststoffe. Die sind gesund und machen satt. Außerdem liefert es verschiedene Vitamine sowie Iod, Flur, Magnesium und Zink.

"Light", "Leicht" oder "Fettarm" - das ist gut für die schlanke Linie

Die Lebensmittelindustrie hat den Trend zu bewusster Ernährung entdeckt und nutzt ihn mit Fitness- und Wellness-Begriffen gezielt aus. Doch die Verbraucherorganisation Foodwatch warnt: Oft werden so Lebensmittel beworben, die alles andere als kalorienarm sind. Der Verein hat das Nährwertprofil von sogenannten Fitness-Müslis, Wellness-Wasser oder Joghurt-Drinks überprüft und kam zu dem Ergebnis, dass die scheinbar "gesunden" Lebensmittel Softdrinks oder Fast-Food-Snacks beim Zucker-, Salz- oder Fettgehalt oftmals in nichts nachstehen. Bei fettarmen Produkten wird der Geschmacksmangel häufig durch zahlreiche andere Inhaltsstoffe, etwa Stärke und Zucker, ausgeglichen - der Kaloriengehalt unterscheidet sich kaum, ist manchmal durch den hohen Zuckergehalt sogar höher - und gesund ist das Light-Produkt noch lange nicht.

Kartoffeln machen dick

Wer meint, Kartoffeln seien ein richtiger Dickmacher, der ist einem Ernährungsirrtum aufgesessen. Die Erdäpfel selbst machen nämlich nicht dick, sondern die Zusätze, die bei der Zubereitung hinzukommen, wie etwa Fett. So hat eine Portion gekochte Kartoffeln 105 Kalorien, während Pommes frites bereits 369 Kalorien haben.

Öko-Lebensmittel sind gesünder

Essen mit dem Biosiegel ist nicht unbedingt gesünder, wie eine aktuelle Studie ergeben hat. Laut einer Analyse der Stanford University, die in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" veröffentlicht wurde, sind biologische Lebensmittel kaum oder gar nicht nährstoffreicher. Ebenso sollen sie ein kaum geringeres Gesundheitsrisiko bergen.

Lediglich das Risiko, dass Obst und Gemüse Pflanzenschutzmittel beinhalten, sinkt damit. Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch die Wissenschaftlerin Dena M. Bravata. Weder Vitamingehalt noch Krankheitserreger waren in dem einen oder anderen – Bio oder nicht – zu einem höheren Teil vorhanden.

Alkoholgenuss ist schädlich

Nicht immer. Wer Alkohol in Maßen trinkt, lebt womöglich gar gesünder. Das sagen jedenfalls verschiedene Wissenschaftler. Grund dafür: Ein gemäßigter Alkoholkonsum kann das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen verringern, indem er die Gefäße vor Ablagerungen schützt und das Blut dünner macht. Deshalb sollen Menschen mit einem moderaten Alkoholkonsum ein um 20 Prozent geringeres Risiko haben, an solchen Erkrankungen zu sterben, als Abstinenzler. Was „moderat“ genau bedeutet, bleibt dabei ungeklärt.

Kochen zerstört Nährstoffe

Ein klares Jein: Beim Kochen können bestimmte Nährstoffe zerstört werden. Das ist richtig. So werden im Kochtopf Vitamine abgebaut und wasserlösliche Substanzen ausgelaugt. Allerdings sind andererseits auch einige Nährstoffe nur durch Garen für den Körper verfügbar.

Auch nicht zu vergessen: Durch das Erhitzen bestimmter Lebensmittel werden Keime und ungünstige Stoffe auch unschädlich gemacht. Nur auf Rohkost zu setzen, ist deshalb auch falsch: Diese ist nämlich schwer verdaulich. Das Ergebnis: Wer viel Rohkost ist, könnte irgendwann viel unverdaute Nahrung im Darm lagern. Verdauungsstörungen, schmerzhafte Blähungen und Durchfälle sind dann die Folgen. Also: Zur Abwechslung weiterhin auch mal gekochtes Gemüse kann also nicht schaden.

Margarine ist besser als Butter

Butter ist schon seit Langem als Cholesterin-Bombe verschrien. Der Vorwurf: Cholesterin und gesättigte Fettsäuren sollen Herzkreislauf-Erkrankungen begünstigen. Fakt ist aber: Butter ist ein natürliches Lebensmittel. Das Gemisch besteht aus allen nur erdenklichen Fettsäuren. Außerdem kann Butter sogar in gewissem Maß gut fürs Herz sein: Sie kann den Anteil an herzschützendem Cholesterin im Körper verstärken.

Frisches Gemüse ist besser als Tiefgekühltes

Diese Aussage stimmt eindeutig nicht. Tiefkühlkost kann unter Umständen sogar gesünder sein als frische Lebensmittel. Das Gemüse, das im Tiefkühlfach landet, wird oft frisch vom Feld schockgefroren. Dadurch bleiben viele Vitamine erhalten, die licht-, luft- und wärmeempfindlich sind. Bei frischem Gemüse kann es hingegen vorkommen, dass es Tage lang in Kisten im Supermarktregal liegt und dadurch einen Großteil seines Vitamingehalts einbüßt.

Damit ist häufig genau das Gegenteil der Fall: Tiefkühlgemüse ist manchmal sogar besser als frisches Gemüse.

Der Mensch braucht kein Fleisch

Eine der meistdiskutierten Fragen: Ein großes Gehirn braucht Fleisch, sagt etwa der Biologe und Naturhistoriker Josef Reichholf. Beim Aufbau sei es notwendig, die entsprechenden Proteine und die flüchtigen Fettsäuren zu haben, die die Gehirnmasse bilden. Und dafür sei Fleischgenuss notwendig. Hätten wir früher kein Fleisch gegessen, hätten wir uns nie von den Affen unterschieden, so Reichholf und deshalb sei der Fleischverzehr für eine gute Hirntätigkeit notwendig.

Stimmt nicht, sagt hingegen Helmut Oberritter, der Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ein Erwachsener könne sich ohne Schwierigkeiten fleischlos ernähren, wenn er stattdessen für eine vollwertige Ernährung auf Milchprodukte, Eier und Fisch setze. Auch eine Londoner Studie sowie eine Langzeitstudie des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg zeigten bereits, dass sich Menschen fleischlos ernähren könnten ohne negative Auswirkungen – eher sogar mit positiven Auswirkungen wie etwa niedrigere Blutdruck- und Blutfettwerte oder eine aktivere Niere. Die Forschung bleibt also geteilter Meinung.

Spinat und Pilze darf man nicht aufwärmen

Es ist nicht falsch, dass gerade Pilze und Spinat giftige Stoffe bilden können, wenn sie eine lange Zeit im Warmen stehen. Deshalb sollte jeder Champignons-Fan schon vorsichtig sein. Bewahrt man das Pilz- oder Spinatgericht aber vor dem Aufwärmen im Kühlschrank auf, ist ein zügiges Aufwärmen unbedenklich. Also ruhig einen zweiten Tag Spinat-Lasagne.

Fett ist ungesund

Fett ist nicht gleich Fett. Deshalb ist diese Verallgemeinerung falsch. Olivenöl beispielsweise kann bei regelmäßigem Genuss die Konzentration an LDL-Cholesterin im Blut senken. Außerdem liefert lebensnotwendige Fettsäuren und sorgt dafür, dass bestimmte fettlösliche Vitamine aus der Nahrung überhaupt erst aufgenommen werden können.

Sämtliche Langzeitstudien zeigen zudem, dass Menschen, die viel Milch und Milchprodukte konsumieren, überwiegend eine niedrige Herz-Kreislaufsterblichkeit aufweisen – niedriger als diejenigen, die weniger davon essen.

Futur ICT

Warum kommt es ständig zu Staus? Unter welchen Bedingungen stürzen autoritäre Regimes? Und wo drohen die nächsten Banken zu kollabieren? Zu vielen Fragen unserer Zeit gibt es nicht enden wollende Analysen, Aufsätze – und Projektionen. Doch allzu oft sind die Prognosen nicht mehr als ein vager Blick in die Kristallkugel.

Das will Dirk Helbing ändern. Der Risikoforscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) will alle öffentlich verfügbaren Informationen in einem gigantischen elektronischen Gehirn verknüpfen: Twitter-Nachrichten, Verkehrsinformationen, Finanztransaktionen, Zeitungsnachrichten – sämtliche öffentlich verfügbaren Daten über Menschen, Natur und Technologie sollen zusammenfließen. In diesem Daten-Kaffeesatz will Helbing mithilfe von Algorithmen und einem Supercomputer Muster identifizieren, die auf künftige Entwicklungen schließen lassen.

Zum Beispiel: Welche Kombination aus steigenden Lebensmittelpreisen, unzufriedenen Twitter-Nutzern und Nachrichten über niedergeschlagene Aufstände kann zum Sturz eines Regimes führen?

Die Welt werde „immer komplexer“, findet Helbing. So komplex, dass unsere Gehirne nicht mehr in der Lage seien, die Zusammenhänge zu begreifen. Dadurch unterschätzen Menschen globale Kettenreaktionen – die Folgen der US-Immobilienblase etwa, die eine weltweite Finanzkrise befeuerte. Computer sollen nun helfen, diese Zusammenhänge früher zu erkennen.

FuturICT heißt das gewaltige Projekt, für das der ETH-Forscher Informatiker, Ökonomen und Soziologen von 84 akademischen Institutionen aus 25 Ländern gewonnen hat. Verarbeiten will er die Daten in sechs der größten Rechenzentren Europas. Schafft es Helbing mit seinem Team auf das Siegertreppchen des Technologie-Wettbewerbs der EU, will er nicht nur das Geschehen auf der Welt simulieren: Die entstehenden Datenberge sollen auch der Allgemeinheit offenstehen. Jeder, der wolle, könne sie nutzen und eigene Dienste darauf aufbauen. Denn Helbings Ziel ist es auch, eine Art Wikipedia für Daten zu schaffen.

IT Future of Medicine

Sind Wettervorhersagen heute zuverlässiger als die Erprobung von Arzneimitteln? Der Erbgutforscher Hans Lehrach ist davon überzeugt. Fassungslos beobachtet er, nach welch veralteten Methoden Medikamente heute noch immer entwickelt und verschrieben werden. Hunderten oder gar Tausenden Patienten eine Substanz zu verabreichen und dann zu schauen, ob sie wirkt, „sei wie ein Crashtest mit menschlichen Dummies“, sagt Lehrach.

Sein Hauptkritikpunkt: Die Vorstellung, dass alle Menschen medizinisch gesehen gleich sind – und also auch alle Pillen bei allen Patienten gleich wirken –, habe sich als Trugschluss erwiesen. Auf diese Weise ließen sich eben nur Medikamente entwickeln, die bestenfalls bei 20 bis 28 Prozent der Menschen helfen, sagt der am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin-Dahlem forschende Österreicher: „72 Prozent der Patienten schaden sie, und zudem kosten sie viel Geld.“

Sein Projekt IT Future of Medicine – bei dem 77 Forschergruppen aus ganz Europa involviert sind – könnte eine weit effektivere Alternative hervorbringen: Aus einer Unzahl von Informationen aus dem Körper wollen die Wissenschaftler mithilfe von Computerprogrammen errechnen, welches Medikament dem Patienten am besten hilft. Genauso wie heutige Wetterberichte auf unzähligen Messdaten aus der ganzen Welt und dem Weltall beruhten. „Was wir entwickeln“, sagt Lehrach, „ist ein am Computer simulierter, virtueller Crashtest für jeden Patienten.“

Die Forscher wollen dazu von jedem Kranken Zigtausende Daten erheben, etwa seine genetische Konstitution sowie die seines Tumors, falls es sich um einen Krebspatienten handelt. Zugleich erfassen sie die Aktivität der Gene und deren Veränderung als Reaktion auf verabreichte Medikamente. Eine Software wird die Ergebnisse auswerten. Da die Analyse des kompletten Genoms heute nicht mehr viele Millionen, sondern weit unter 1000 Euro kostet, sind solche IT-gestützten Analysen inzwischen durchaus bezahlbar.

Damit erste Kranke möglichst bald von der Forschung profitieren, hat Lehrach in seiner Abteilung das Unternehmen Alacris Theranostics mitgegründet. Dessen Ziel: Anhand eines virtuellen Patientenmodells wollen die Alacris-Pioniere genau vorhersagen, welche Kombination an Krebstherapien einem Kranken am meisten hilft.

Guardian Angels

Zu viel Stress, zu wenig Bewegung, ungesundes Essen: Wissenschaftler des Projekts Guardian Angels wollen möglichst vielen Menschen helfen, dieser häufig krank machenden Lebensweise abzuschwören. Dafür entwickeln sie tragbare Sensoren, die den Körper und seine Umgebung Tag und Nacht überwachen. Wie persönliche, elektronische Schutzengel soll die Technik uns Menschen vor Gesundheitsrisiken bewahren, Unfälle vermeiden und vor Luftschadstoffen warnen.

Wer sich darauf einlässt, trägt die Mini-Messgeräte eingewebt in seine Kleidungsstücke oder im Armband der Uhr mit sich herum. Sie fühlen den Puls, melden die Höhe des Blutzuckerspiegels und erfassen das Maß an Stresshormonen.

Steigen die Werte in ungesunde Bereiche, schlagen die elektronischen Engel Alarm. Werden Autofahrer unaufmerksam, empfehlen sie eine Pause. Allergikern verraten sie, in welcher Konzentration Pollen fliegen und wann es daher ratsam ist, im Haus zu bleiben oder beim Sport das Tempo zu drosseln. Selbst eine sich anbahnende Diabetes sollen sie erkennen können.

66 Universitäten, wissenschaftliche Institute und industrielle Forschungslabors aus 16 verschiedenen Ländern sind an dem Projekt beteiligt. Aus Deutschland nehmen unter anderem das Forschungszentrum Jülich teil, die Berliner Charité, Siemens und die RWTH Aachen.

Wohin die Entwicklung geht, zeigen die Armbänder des US-Anbieters Bodymedia. Sie halten nach, wie viele Stunden ihr Träger schläft, wie ausgiebig er sich bewegt und wie viele Kalorien er verbrennt. Nur saugen die Messfühler noch so viel Strom, dass der Akku nach einer Woche leer ist.

Die Forscher des Projekts Guardian Angels wollen deshalb nicht nur den Energiehunger der Sensoren um den Faktor 1000 senken. Sie wollen sogar Fühler entwickeln, die selbst Strom erzeugen. Winzigen Kraftwerken gleich sollen die autarken Engel auf der Haut Energie aus ihrer Umgebung gewinnen: aus Licht, Vibrationen, Temperaturgefälle oder aus elektromagnetischer Strahlung.