Akkus für Elektroautos: Deutschland hat das Reichweiten-Rennen verloren

Tesla-Chef Elon Musk führt das Reichweiten-Rennen an. Dank Akkuzellen von Panasonic-Chef Kazuhiro Tsuga.

Ein Häufchen aus dünnen, gestapelten Alufolien. Zwischen ihnen wabert eine undefinierbare Flüssigkeit. Außenrum eine Abdichtung und ein paar Kabel: Das merkwürdige Etwas, an dem Forscherin Mareike Wolter am Fraunhofer-Institut IKTS in Dresden werkelt, könnte die globale Autoindustrie revolutionieren. Sogar die Bundeskanzlerin hat Wolter getroffen; Angela Merkel lobte die Erfindung in ihrem Video-Blog vor ein paar Wochen überschwänglich. Die Lithium-Bipolar-Batterie könnte „Elektroauto-Reichweiten von 1000 Kilometern ermöglichen“, sagte Merkel. Das „wäre natürlich schon ein sehr großer Fortschritt“, so die Kanzlerin weiter.

Das ist noch eine Untertreibung. Üblich in der Industrie sind derzeit Reichweiten von maximal 500 Kilometern – die Verdoppelung könnte dem E-Auto zum Durchbruch als Massenvehikel verhelfen. Und kämen die Stromspeicher für die automobile Revolution aus Sachsen statt wie bisher aus Tokio oder Seoul, wäre das für die deutsche Autoindustrie ein enorm wichtiger Durchbruch.

Wolter und Merkel – die Kanzlerin hat sich die ostdeutsche Erfindung herausgepickt, weil sie gut in ihren neuen Masterplan passt. Geht es nach Merkel, so sollen die deutschen Autobauer nicht mehr versuchen, die übermächtige Konkurrenz aus Asien bei der gängigen Lithium-Ionen-Batteriezellen-Technologie (LIB) einzuholen. Stattdessen sollen sie mit völlig neuen Akkugenerationen vorbeipreschen – etwa mit jener, an der die Dresdner Forscherin arbeitet. Denn Deutschland müsse mit „eigenen Erfindungen und eigener Zellproduktion“ am Start sein, so Merkel.

Sich mit neuen Ideen an die Spitze setzen, statt mühsam hintendran ins Ziel zu kriechen – der neue Plan hat auch in der Autoindustrie viele Fans. Ob in Wolfsburg, Stuttgart oder München, überall vernimmt man ähnliche Kampfansagen. Der neue Vorwärtsdrang in Sachen E-Mobilität aber kollidiert mit der Realität. Er wird scheitern.

Eine Geschichte der verpassten Chancen

Deutschland auf der E-Überholspur, das ist ein Land, das unter Schizophrenie leidet: Selbst die mit Kanzlerinnen-Lob überschüttete Spitzenwissenschaftlerin Wolter hat die 15 Millionen Euro bisher nicht einsammeln können, die sie braucht, um bis zur Marktreife forschen zu können. „Die Autohersteller scheuen bei der Innovationsförderung oft das finanzielle Risiko“, sagt Wolter; die Konzerne könnten solche Summen aus der Portokasse zahlen. Für den gerade entstehenden globalen Milliardenmarkt mit abgasfreien Autos ist die Batterietechnik das Entscheidende; Deutschlands wichtigste Branche knausert und zögert.

Es ist eine Geschichte der verpassten Chancen, Arroganz und Tatenlosigkeit. Die erfolgsverwöhnte Autoindustrie verzettelt sich mit kleinen Batterie-Labormodellen und Elfenbeinturm-Projekten, während andere Milliarden investieren und uneinholbar wegfahren im Wettlauf um die Schlüsseltechnologie. Fraunhofer-Forscherin Wolter kann den Rummel um ihre Erfindung derzeit genießen, warnt aber vor übertriebenen Erwartungen. Neue Superakkus wie ihrer, so sie sich jemals als alltagstauglich herausstellen, benötigen schließlich noch etliche Jahre bis zur Marktreife.

Wolter selbst sagt, dass zwischen den winzigen Zellen in ihrem Labor und einer Hunderte Kilogramm schweren Batterie im Serienfahrzeug „im günstigsten Fall um die zehn Jahre Entwicklungsarbeit“ liegen – vorausgesetzt, die Forscherin findet noch eine solide Finanzierung.

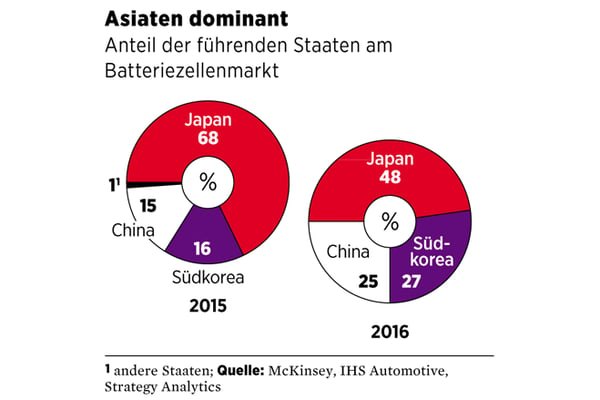

Innerhalb der kommenden zehn Jahre aber dürften, so die gängigen Prognosen, mindestens 25 Millionen E-Autos verkauft werden, manche rechnen auch mit 50 Millionen. Leider nur wird in keinem einzigen davon und auch in keinem Hybridauto, das E- und Verbrennungsmotor kombiniert, deutsche E-Zellentechnik stecken; der technologische Vorsprung der Asiaten vergrößert sich deshalb. „Ein Gutteil des für konkurrenzfähige Akkus benötigten Know-hows ist Prozess- und Fertigungswissen“, sagt Dirk Uwe Sauer, renommierter Professor für Elektrochemie und Speichertechnik an der RWTH Aachen, „das holt man nicht im Labor auf, sondern durch ständiges Optimieren in der laufenden Fabrik.“

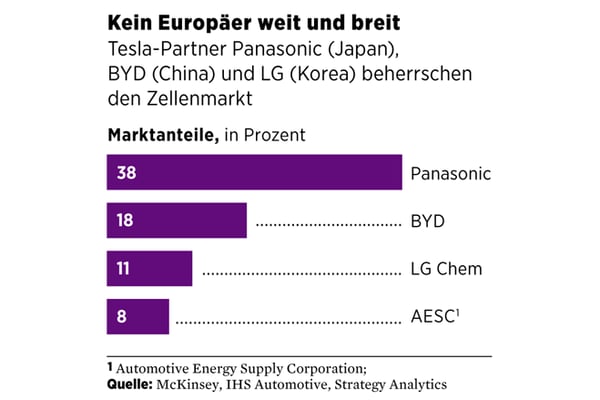

Die gibt es hierzulande aber nicht. Dabei sollte Deutschland „bis 2020 zum Leitmarkt und Leitanbieter der E-Mobilität“ werden. So steht es im von der Bundesregierung 2009 verabschiedeten „Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität“. Doch den milliardenschweren Weltmarkt für Akkus im E-Auto haben asiatische Hersteller komplett unter sich aufgeteilt; dabei ist die Batterietechnik das Zentrale und Teuerste im E-Auto. Ende 2016 stand Japans Panasonic bei der LIB-Technik mit 38 Prozent vor BYD aus China mit 18 Prozent Marktanteil auf dem Siegertreppchen. Der Dritte, LG Chem aus Südkorea, kam auf elf Prozent.

Panasonic kann die Zellen zudem mit Abstand am schnellsten bauen; es liefert in 88 E-Automodellen diverser Hersteller den Strom – Tendenz steigend. Noch mehr Auftrieb haben die Japaner durch den US-Aufsteiger Tesla erhalten. In dessen Model S stecken über 7100 Panasonic-Zellen. Durch Teslas Gigafactory in Nevada, die seit Januar produziert, wird sich die Kapazität der Japaner in zwei Jahren verfünffachen, auf dann 44 Gigawattstunden (GWh). Die Panasonic-Bänder in der Wüste Nevadas spucken dann jede Sekunde 75 Zellen aus. Laut Marktforscher Benchmark Mineral Intelligence werden derzeit in Asien zudem 15 weitere Gigafactory-ähnliche LIB-Werke für Zellen mit insgesamt 230 GWh errichtet. Das reicht für 3,5 Millionen Elektroautos jährlich.

Und Deutschland forscht. Wie konnten die Asiaten die Autonation nur so abhängen? Die Gewinner – Panasonic, LG und Samsung – sind allesamt keine klassischen Autozulieferer und auch keine Elektrochemiekonzerne. Sie stammen aus der Unterhaltungselektronik – das ist ihr Vorteil: Für die Branche war der Akku schon immer Kern der Entwicklungsarbeit, weil für leichte, tragbare Geräte wie den Walkman und später das Handy kleine, oft wieder aufladbare Akkus benötigt wurden. Amerika und Europa gaben diese Industrie in den Achtzigern weitgehend auf: zu kapitalintensiv, zu Lowtech.

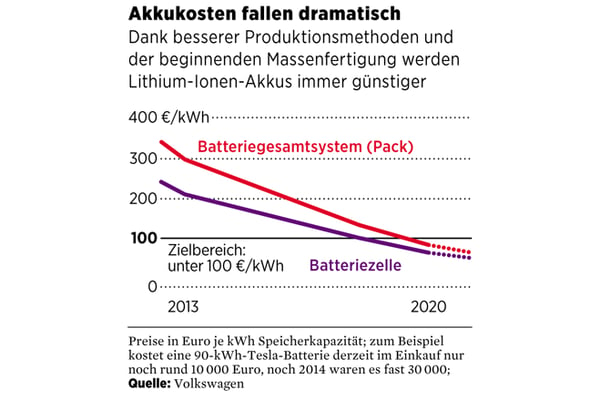

Akkukosten fallen dramatisch: Dank besserer Produktionsmethoden und der beginnenden Massenfertigung werden Lithium-Ionen-Akkus immer günstiger. (Zum Vergrößern bitte anklicken)

Batterien wie aus dem Walkman

Es war die asiatische Unterhaltungselektronik, die so 1990 die bisher größte Innovation in der Speicherung elektrischer Energie schuf: den LIB-Akku. Gegenüber früheren Batterietypen hat er viele Vorteile: „Nur Lithium-Ionen wandern beim Be- und Entladen von Kathode zur Anode und zurück, es bilden sich keine neuen kristallinen Strukturen, um den Strom zu speichern“, erläutert Alexander Schmidt, Forscher am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Die LIB lasse sich daher sehr oft aufladen, „da an der Struktur der Zellen nichts umgebaut wird“, so Schmidt.

Teslas Ingenieure erkannten das Potenzial der LIB-Technologie für das Auto früh. Sie schlossen eine Partnerschaft mit Panasonic und brachten die ersten mit LIB betriebenen Wagen schon 2008 auf die Straße. Den stolzen deutschen Herstellern erschien die Technik aus Asien da noch viel zu minderwertig, um sie in ihre Autos zu bauen. Lieber spotteten sie über Tesla, unter der Haube der Wunderautos befänden sich nur aneinandergeschweißte Laptop-Batterien. Was stimmt – wenn man die elegante Leistungselektronik und Steuersoftware der Kalifornier unterschlägt. Aber es funktioniert.

Kein Europäer weit und breit: Tesla-Partner Panasonic (Japan), BYD (China) und LG (Korea) beherrschen den Zellenmarkt. (Zum Vergrößern bitte anklicken)

Es ist diese Arroganz, die den Aufbruch versperrte. VW-, Daimler- und BMW-Ingenieure redeten sich zu lange ein, das E-Auto für den Massenmarkt werde schon nicht so schnell kommen, weil die LIB-Technik zu schlecht sei. Der damalige VW-Chefaufseher Ferdinand Piëch erteilte noch Ende 2010 dem E-Auto eine pauschale Absage: Benziner mit einem Liter Verbrauch würden schneller am Markt sein als ein reichweitenstarkes, erschwingliches Elektroauto; es fehle an der geeigneten Batterie. Zwei Jahre später wiederholte der Patriarch seine Aussage. Diesmal unterschätzte er die Lebensdauer der Batteriezellen: „Ich sehe nicht, dass in absehbarer Zeit Batterien mit ausreichender Haltbarkeit für ein Auto zur Verfügung stehen werden.“

Ähnlich wie der VW-Vordenker äußerten sich die Chefs von Daimler oder BMW – und leisteten sich damit eine fatale Fehleinschätzung nach der anderen. Untersuchungen des AAA, dem US-Pendant zum ADAC, ergaben jüngst, dass bei Tausenden von Teslas nach mehr als 320 000 gefahrenen Kilometern im Schnitt noch über 91 Prozent der Batteriekapazität vorhanden sind. Als für ein E-Auto unbrauchbar gelten Akkus mit weniger als 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität. Tesla hat angekündigt, die Lebensdauer bis 2020 zu verdoppeln.

Vielen Managern und Entwicklern in der deutschen Autoindustrie erschien die Technologie der Asiaten zudem viel zu teuer für das Auto. Tatsächlich: Als Sony sie 1991 erstmals einsetzte, kostete eine Kilowattstunde LIB-Speicherkapazität noch 3000 Dollar. Heute (siehe Grafik unten) nähert sich die Marke der 100-Euro-Grenze – Tendenz fallend.

Asiaten dominant: Anteil der führenden Staaten am Batteriezellenmarkt. (Zum Vergrößern bitte anklicken)

Sinkende Preise, längere Lebensdauer und weit vorausgeeilte Asiaten: Es ist diese Aussichtslosigkeit, die die deutschen Autokonzerne hoffen lässt, Durchbrüche bei anderen, besseren Akkutechnologien als LIB könnten den aus der Verbrennerwelt gewohnten Vorsprung durch Technik wiederbringen. Um Akkutechniken besser zu verstehen, befassen sich Autobosse wie Politiker plötzlich mit Grundsatzfragen der Elektrochemie. Martin Winterkorn etwa ließ sich in seiner Zeit als VW-Chef Lehrbücher dazu als Wochenendlektüre einpacken. Vor Kurzem sagte er im Abgas-Untersuchungsausschuss, er habe sich mit der Kanzlerin, die wie er selbst Physik studierte, „viel über Elektrochemie unterhalten: Wie kommen wir weiter mit den Elektrofahrzeugen? Wie kommen wir weiter mit der Batterieforschung? Uns war klar: Um Elektrofahrzeuge zu bauen, muss man Batterietechnologie beherrschen. Es war ein Thema, das die Bundeskanzlerin sehr interessiert hat.“

Elfenbeintürme und viele Träume

Seit den Gesprächen sind zwei Jahre vergangen. Eine deutsche Zellfabrik gibt es nach wie vor nicht. Stattdessen liegt die Hoffnung auf dem großen Durchbruch im Labor. Bosch etwa konzentriert sich auf die Festkörperzelle, auf die auch BMW setzt. Feste statt wie bisher flüssige Elektrolyte sollen den Deutschen gegenüber der Konkurrenz Vorteile bei Energiedichte und Sicherheit bringen. „Anfang der 2020er-Jahre“, so Bosch-Chef Volkmar Denner, soll die Technik serienreif sein. Dafür kaufte Bosch 2015 unter anderem das US-Start-up Seeo.

Andere wollen gleich eine vollkommen neue Akkutechnik ohne Lithium. An Ideen und Laborprojekten für vermeintlich bessere Alternativen im E-Auto mangelt es in Deutschland nicht: Es wird statt an Lithium an günstigen Metalloxiden geforscht, an Lithium-Schwefel oder Lithium-Luft-Aggregaten. Immer wieder verkünden Forscher Durchbrüche in einer dieser Technologien. Aber: „Allen diesen Ansätzen ist gemein, dass sie zwar gut im Labor funktionieren, aber wir reden hier von daumennagelgroßen Modulen, die jeweils eine Million Euro kosten“, erklärt etwa Forscher Schmidt vom KIT.

Über Merkels Strategie, mit völlig neuer Technik überholen zu wollen, können unabhängige Forscher nur schmunzeln. „Selbst wenn in den nächsten Jahren eine neue Akkutechnik das Rennen machte: Das für die kostengünstige Massenfertigung benötigte Know-how wäre zu 80 Prozent dasselbe wie heute in der LIB“, sagt Experte Sauer von der RWTH Aachen. Und das hätten sich Panasonic, LG, BYD und Samsung schon gesichert. „Sie hätten auch bei einer Alternative zur LIB wieder die Nase vorn“, so Sauer.

Und: Die LIB-Technologie hat sich, trotz aller Schwächen, bisher als konkurrenzlos stabil herausgestellt. „Für das Auto muss die Batterie viele Kriterien erfüllen“, sagt Jens Tübke, Professor am Fraunhofer-Institut ICT, „neben der Energiedichte sind das unter anderem Leistung, kalendarische Lebensdauer, Lebensdauer in Entladezyklen und Preis. Man kann aber immer nur in die eine oder die andere Richtung optimieren, bislang nicht das Gesamtsystem.“

Es sei „keine neue Akkutechnologie erkennbar, die in allen wichtigen Parametern besser wäre als die LIB“, so Tübke. Die immer wieder verkündeten Durchbrüche in alternativen Techniken bezögen sich allesamt immer nur auf „einen Auto-Parameter, etwa die Energiedichte – niemals auf alle oder auch nur mehrere“. Tübke hält die deutsche Strategie, ausschließlich auf eine bessere Alternative zur LIB zu setzen, deshalb nicht nur für „extrem riskant“, sondern für „fast verantwortungslos“. Denn welche der Alternativen sich durchsetzen werde und ob das überhaupt mit einem der aktuellen Forschungsansätze gelingen könne, sei überhaupt nicht absehbar.

Die in Asien gefertigte LIB-Zelle wird, anders als Kanzlerin und Industrie hoffen, noch lange nicht aus dem E-Auto verschwinden. Zumal es weiteres Optimierungspotenzial daran gibt. So dürften bald bessere Materialien für die Elektroden als das heute gebräuchliche Grafit eingesetzt werden. „Das Grundprinzip mit Li-Ionen aber bleibt uns noch auf viele Jahre im Auto erhalten“, sagt RWTH-Forscher Sauer. Sollten die deutschen Autobauer also nicht doch umschwenken? Selbst anfangen, Gigafactories für die LIB-Technologie zu bauen? Auch dafür ist es wohl zu spät. Nur die Asiaten haben eine industrielle Massenfertigung und das Know-how dafür aufgebaut; anders als etwa in der Computerchip- und Solarzellenfertigung, wo die Asiaten noch US-amerikanisches und deutsches Maschinenbau-Know-how benötigen, produzieren Japaner und Chinesen auch die Maschinen für die Akkufertigung selbst. Mindestens fünf Jahre, schätzt Tübke, würde es dauern, bis Deutschland das Prozess- und damit das Preisniveau der Japaner, Chinesen und Koreaner erreichen würde, wenn es heute voll auf die LIB setzte.

Ausgerechnet auf dem wichtigsten Markt, China, dürfte das Dilemma bald voll durchschlagen. Nirgendwo sonst werden schon so viele E-Autos verkauft. 2016 lief auf dem größten Markt der Welt eine halbe Million E-Autos und an der Steckdose aufladbare Hybride vom Band – rund die Hälfte der Weltproduktion. Um den Umbau der Antriebstechnik voranzutreiben, setzt Peking ausländischen Herstellern nun mächtig zu: Wer in China E-Autos verkaufen will, muss vor Ort produzieren, importierte Teile werden mit Einfuhrsteuern belegt. Schon ab 2019 müssen E-Autos zudem einen fixen Anteil des Absatzes jedes Herstellers ausmachen. Wer gar keins im Programm hat, wird bestraft, droht gar, ganz seine Lizenzen zu verlieren. Noch sind die Regeln nicht festgezurrt, auf Drängen Angela Merkels wurde der Start der für 2018 geplanten Maßnahmen um ein Jahr verschoben.

China forciert die eigene Zellproduktion: BYD aus Shenzhen wird seine Kapazität bis 2019 verdoppeln. Die erst 2011 gegründete CATL plant bis 2020 sogar eine Verzehnfachung ihrer Kapazitäten. US-Pionier Tesla verhandelt bereits mit Peking über eine Gigafactory vor Ort. VW verbündete sich jüngst mit dem chinesischen Hersteller Anhui Jianghuai Auto. Ab 2018 will das Joint Venture 400 000 E-Autos bauen, die dafür benötigten LIB-Zellen werden in China produziert, von chinesischen Herstellern.

Partnerschaften, bevor alle Hersteller mit konkurrenzfähigen LIBs vergeben sind – das ist am Ende der einzige realistische Weg für die deutschen Konzerne heraus aus ihrer E-Zellenmisere. Nur hört sich so ein Plan nicht ganz so verführerisch an wie die Ankündigung neuer Supertechnologien. Die wichtigste deutsche Industrie wird damit in den nächsten zehn Jahren von Japanern und Chinesen abhängen.

Nur: Die Alternative, auf wundersame Durchbrüche in Labors zu warten, ist noch schlimmer.